民本是我国古老的道统,民本思想是中华文化的主流观念,民生情怀是中国古代文人的价值追求。作为出身于寒微之家的一代文化巨匠苏东坡,早在幼年时期就确立了民胞物与的价值理念,终其一生苏东坡始终秉持为民请命、兼济苍生的民本情怀与人文情结,在其起伏漂泊的宦海生涯中尤显珍贵。

一

民本思想源远流长,人文情怀悠久深湛,苏东坡秉承前贤优良精神质素,在赓续历代民本思想和人文传统的基础上,通过多年为官为文又赋予其殊异特色和卓越风格。苏东坡在回眉山为母守孝时就在《策别兵旅二》中写到:“民者,天下之本;而财者,民之所以生也。”恤民、爱民、惠民、富民、敬民深深熔铸在苏轼的民生情怀中,也是使其成为中国古代文坛塔尖人物的重要标配。当独断而急切的王安石为推行新政排斥异己、剪除政敌时,年轻气盛、匡时济世的苏东坡纵笔写下了著名的《上神宗皇帝万言书》,以犀利观点和恳切言辞陈述自己的政治哲学和改革主张,并郑重告诫皇帝:君之为君,非由神权所受,得自人民拥护。在君权至高无上且来不得半点质疑的封建社会,苏轼发出的民主呼声和民本呐喊有如石破天惊,这是需要非凡胆识和卓拔远见的。苏东坡一生写了大量文章和奏章阐述民本思想、抒发民生情怀,在屡屡上书无果的情况下,又以诗词创作表现百姓疾苦、反映人民诉求。中外历史证明,一个不顾及民众利益的专制政权必定颓败,一次不能兼听各方声音的改革注定夭折。熙宁二年(1069年),“宁为民碎,不为官全”的苏东坡遭到王安石白眼和宋神宗罢黜,携家带眷离开京城先后赶赴杭州、密州、徐州等城市任职,苏东坡也自此开始躬行他在科考策论中所提出的“安民之深,忧民之切,而待天下君子长者之道也”这一政治理想,不仅在让利百姓、惠泽民众上卓有建树,而且写下了众多传承后世的炫美篇章。城市发展有时面临着难得的机缘,某一著名历史人物主政且将其管理思想、人文理念和道德操行注入到城市肌理,人与城则相知相忆、相映生辉。在杭州,苏东坡疏浚运河淤泥、建设输水管道、修筑西湖堤坝,写就了《饮湖上初晴后雨》等炳耀青史的著名诗篇,素有人间天堂之誉的杭州与才华盖世的苏东坡相结合,实乃上苍对杭州的眷顾、青睐和恩赐;在密州,苏东坡抗旱灭蝗、抓捕盗贼、厉行法度,创作了《蝶恋花·密州上元》等脍炙人口的垂世佳作;在徐州,苏东坡抗洪护城、开仓放粮、救济灾民,书写了《放鹤亭记》、《登云龙山》、《黄楼九日作》等经久传颂的千古名篇;在扬州,苏东坡重开漕运、废除花会、减免税赋,写下了《西江月·秘堂》、《江城子·墨云拖雨过西楼》等影响甚巨的传世经典。苏东坡担任地方官员期间以民为重、顺乎民意、为民争利,一方面劝耕促织、减役丰财,在改善民生上建功立业;另一方面吟诗作赋、著书立说,为消解民瘼而走笔放言,初步实现了儒家倡导的“立言立德立功”的“三不朽”人生理想。同时,苏东坡也由一个原本高谈阔论的纵横家变成了亲力亲为的实干家。用生命温暖着生命,生命定然不会寂寞;用时光点亮了时光,时光必将大放异彩,苏东坡在当年主政的多个城市留下了显赫政绩和良好口碑,也留给了当地后人绵绵感动和无尽思念。

二

家国情怀是中国古代知识分子的原生色,也是他们为政为文的主旋律。苏东坡一生恪守家国观念和民本情怀,无论是身处清风朗月的坦途,还是置身凄风冷雨的逆境,他都初心不改、笃志不移,“奋厉有当世志”,把贫庸之辈的苟且活成了诗和远方。宋仁宗嘉祐二年,一代鸿儒欧阳修以翰林学士身份主持科考,年仅21岁的苏东坡随父亲苏洵穿剑阁越秦岭,历时两个多月赶赴京城参加殿试,在三百八十八名举人中脱颖而出,以第二名的成绩荣登进士榜,青年才俊暴得大名,并演绎了一段巴蜀英才耀京华的传奇故事。初入官场的苏东坡先后任福昌县主薄、大理评事、殿中丞等,事业可谓风生水起。但是,被宋仁宗视为未来宰相的苏轼,却不适垂眉折腰,不与世俗俯仰,厌倦朝中俗务琐事,36岁时上书皇帝请调外任于杭州、徐州。元丰元年(1078)徐州发生严重干旱,身为太守的苏东坡曾往郊外石潭求雨,祈雨成功天降甘霖,他又率官衙人员到城东感谢上苍,途经村野看望乡民时为老翁挥笔“道逢醉叟卧黄昏”,为村姑泼墨“旋抹红妆看使君”,苏轼不辞辛劳、风尘仆仆,连续走访多个村庄,连枣花落在衣服上的“簌簌”之声都听得真真切切。在皇权至上、君为臣纲的封建社会,也只有一个真正体察民生体贴民瘼的官员,才能写出“照日深红暖见鱼,连村绿暗晚藏乌”这样细腻而逼真的诗章,才能状绘“老幼扶携收麦社,乌鸢翔舞赛神村”这种百姓安居乐业的具体情状。苏东坡的民本思想源于其出生于一个卑微的贫民家庭,源于幼年时其父苏洵的教诲启蒙,源于其为政之初对农民“少年辛苦事犁耕”的观察体会,源于其在州县为官时对民情民瘼的关注思考。然而,一个具有浓郁民本思想和民生情怀的地方父母官,却屡遭奸佞迫害和政敌构陷,多次将苏东坡置于不测之地。那些玩弄权术、欺上瞒下、曲意逢迎的宵小之徒,故意曲解附会苏东坡的诗词,诬告苏东坡讥讽皇上诽谤朝廷,进而褫夺其官爵并押解京城逮捕入狱,直至元丰二年在朝野上下的一片营救声中,苏东坡终以查无实据而被释放,北宋历史上第一次大规模文字狱“乌台诗案”宣告终结。元丰二年(1079年)十二月,死而复生的苏东坡授黄州团练副使,带着家人冒着漫天风雪向着偏僻的黄州小城蹒跚,“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?”荒寒的黄州并未销蚀苏东坡的乐观、通达和仁厚,在读书和禅修之余,苏东坡经常向田野农夫、湖边渔翁、市井商贩咨询请教,甚至亲自攀援峭壁、遍尝百草、采撷中药、治病疗伤,用绵薄力量抚慰那个时代悲苦的百姓。与唐代那位高冷而孤傲的大诗人李白不同,苏东坡虽然也心高气傲、特立独行,但“上可以陪玉皇大帝,下可以陪田园乞儿”,既与诸多情趣相投的贤达儒雅之士频繁交往,又和众多贫贱的底层百姓一同劳作,而新的朋友圈一旦形成,再窘迫再枯寂的生活也氤氲着光彩闪烁着色泽,黄庭坚、秦观、米芾、王巩、司马光、张方平等患难与共的资深老友前来探望,固然为苏东坡孤寂苦闷的生活注入了亲和与温馨,但与天真朴实的黄州百姓的亲密接触,更使苏东坡惆怅而悲伤的心情得以宽慰和疏解。黄州给予苏东坡的精神生活是优渥富足的,但提供的物质条件的确太简陋寒酸了。在苏东坡和家人的生计难以维持之时,性情耿直的友人马正卿在黄州城东请得荒地数十亩,供其解决衣食温饱,苏东坡遂援引白居易诗词取名为“东坡”,自号“东坡居士”并体验“民壁之劳”,苏东坡一名自此不胫而走、传颂千古,民间至今流传的“东坡帽”、“东坡履”、“东坡肉”、“东坡饼”也为苏轼平添了诸多美誉和无数佳话。

三

黄州四年是苏东坡人生蜕变的重要节点,早年那些闪亮登场的大牌政治人物,大部分或病故离世或黯然离京,面对政局调整和朝臣变换,壮志难酬的苏东坡开始重新审视自身人格精神和命运走向,出儒入释、参禅悟道,无情地剥除自身的异己成分,在进行精神蜕变和人性再造的同时,其文学才情也获得一次彻底蒸馏,苏东坡成熟于自我灭寂后的“雪泥红爪”,定型于谙民生接地气的“一蓑烟雨”,走出黄州的苏东坡成为真正意义上的苏东坡。但是,自赴黄州后屡遭贬谪频罹厄运,谪居岁月跌宕多艰,“此生飘荡何时歇”,贬谪生活成了没有期限的苦役,孤独和困窘几乎终其后半生,但苏东坡始终以一种随缘自适的达观态度接受接踵而至的坎坷和不幸,始终坚挺着生命的脊梁和坚毅的风骨。元丰七年春,苏东坡由黄州谪转汝阳,临行前他遥望着故乡四川眉山,倍感思想之切和人生之苦,于寓所“雪堂”挥笔发出“吾归何处?万里家在岷峨”的喟叹,但困境当中的苏东坡笔峰一转“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行,”抒发不以物喜不以己悲的淡泊心绪和豁达心境。的确,黄州岁月也是苏东坡文学艺术创作的高峰期,一方面其诗词书法创作格调提升意蕴扩展,风格绚丽多姿,体现出高旷与清雅兼备的风格,开启了北宋乃至后世文坛大气纵横的新局;另一方面这一时期也淬炼了苏东坡物我合一、天人同化的超然境界和远离俗世、安之若素的处世原则,此后的苏东坡信奉和恪守“谁道人生无再少,门前流水尚能西”,而甘愿成为一介“小舟从此逝,江海寄余生”的天地过客。

四

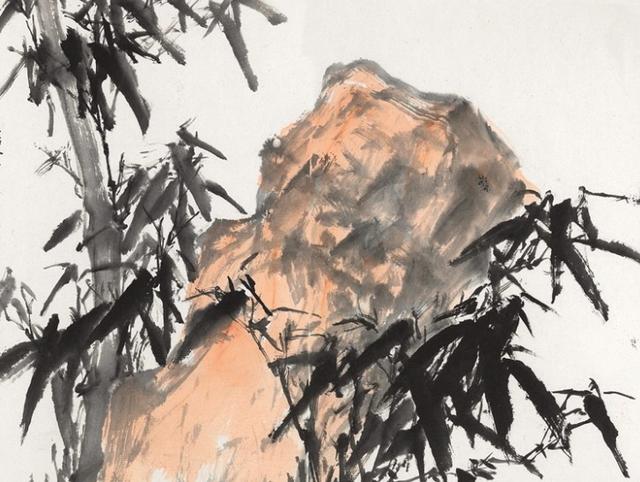

官场无情,琼州有义。海南是苏东坡羁旅生涯的终点,也是他宦海飘摇最遥远的一站,海南人的淳朴、热情、友善和仁厚,使得苏东坡感受到远离亲人故土后的温情和归属。北宋绍圣四年夏一个风急雨骤的日子,时年六十三岁的苏东坡以“琼州别驾”的虚衔,被贬谪到林木荫郁、荒远萧瑟的儋州,遥遥万里寄寓“蛮貊之邦”,携幼子苏过于海角天涯度此残生。在海南,苏东坡历尽磨难不辱其志,度尽劫波不改初心,遵从心灵的点播和导航,守住乐观、持重、朴拙、豁达的自我,实现了人生价值的最后一次飞跃。苏东坡为海南百姓指凿双泉、开坛讲学、传道授业,在半开化的荒岛燃起了中原文明的炬火,据当地史志记载:“宋苏文公之谪儋耳,讲学时道,教化日兴,琼州人文之盛,实自公启之。”正是有了苏东坡这样与民相亲的优秀文人,中国传统文化的薪火才得以播及华夏每个角落,海南拥抱了苏东坡,苏东坡也回报了海南。海口苏公祠里那汪千年不竭的浮粟泉,可诠释苏东坡救世济民的赤诚和执着;儋州东坡书院中那栋栉风沐雨的载酒堂,可昭示苏东坡心怀苍生的慷慨和磊落。苏东坡是物质生活的匮乏者,却是精神生活的富有者,无论是宦海浮沉还是羁旅漂泊,苏东坡一直与诗词书画相依为伴,既体验“诗能穷人”的尴尬处境,也感受“诗穷而工”的奇异经历。尽管在海南身体不适、生活窘迫,万丈豪情也只剩下一襟晚照,但苏东坡依旧把生活打点的活色生香,仅在儋州就写下130多首诗词,绝大部分关涉民生关注民瘼。国家不幸诗家幸,赋到沧桑始到工。静观起落、淡看浮沉的苏东坡,把创伤磨难幻化为沧海一笑,将辗转流离聚变为长歌短赋,一生共为后世留下2400多篇盖世华章,“道德文章千秋颂,才华气节百代尊”。《定风波》和《念奴娇》是苏东坡极具代表性的两首词作,前者婉约平畅,作者将沉郁忧愤转化为人性的安贫乐道,将孤苦悲怆转化为对尘世的随遇而安;后者豪放恣肆,当作者与三国周郎隔空对话时,历史便把他玉树临风的潇洒剪裁成一幅精彩画卷,一任“大江东去,浪淘尽”,而作者与词中人物却被历史定格为千古风流,但后人可能籍此生发如许慨叹:指点江山的风流人物固然可敬可佩,而为黎民百姓辛苦奔劳的英雄豪杰更值得纪念和缅怀!苏东坡很多诗词文章都述及民生、论及民心、谈及民瘼,民本思想一直是苏东坡作品的重要主题。“颖川七不登,野气长苍莽。谁知万里客,湖上独长想”(《许州西湖》),体现了苏东坡心系贫寒百姓、希冀与民同乐的真诚愿望。“下马作雪诗,满地鞭箠痕。伫立望原野,悲歌为黎元。道逢射猎子,遥指狐兔奔”(《正月十八日蔡州道上遇雪子由韵二首》),寄寓了苏东坡对贫富不均的强烈愤慨和对贫苦农民的深彻同情。“吏民莫作长官看,我是识字耕田夫”(《 赠王庆源诗》),表达了苏东坡将贫苦农民视为手足和知己、与劳苦大众休戚与共的思想情感。苏东坡是有宋一代著名画家书法家,居“宋四家”之首。其绘画书法题材和意蕴也大都与乡土民间密切相关,特别是绰约闲适、淡泊简远的《黄州寒食帖》、《人来得书帖》、《洞庭春色赋》、《竹石图》等传世珍品,大都取材于乡土意象和田园风光。敬民如父、爱民如子的苏东坡深受百姓爱戴和崇敬,偌大中华大地上以苏东坡命名的文化标识星罗棋布,仅海南就有“东坡村”、“东坡路”、“东坡井”、、、、,可见苏东坡在国人心中享有的盛誉和隆望。

“天生健笔一枝”的苏东坡,以颖异的秉赋、激昂的才情、闳博的学养、超拔的睿智成就了一位中国文化史上的全才通才,成就了中华文化高原上一座高不可攀的巅峰。时空阻隔,岁月横亘,也许只有来到“能开眼界”的海口苏公祠,虔诚地接受苏轼思想的洗礼和精神的沐浴,才能触摸旷世奇才的圣洁灵魂,才能抉发文坛领袖的人本源头。那些到苏公祠膜拜的当代文人多么希望握着苏东坡被岁月长风磨蚀过的双手,与他作一次穿越时空的心灵交流,向他讲述九百多年间国家的沧桑迁变,向他状摹其萍踪所及之地人民的幸福安康,而后聆听苏轼的宣示和教诲,可是,作为一代文坛泰斗和词坛盟主,苏东坡心地太高洁了形象太高迈了。还好,苏东坡毕竟有着心系苍生情系黎民的平民情怀,扯着他的千年布衣仰首而视,只需冥冥中一个颔首、一个垂目、一个微笑,人们便会嗅闻到一丝先生的流风遗蕴,即便顷刻间化为石头也无怨无悔。

(作者:刘金祥,系黑龙江省中国特色社会主义理论体系研究中心特聘研究员。)

,