也不知道是从几世纪起,日本变成了一个等级森严的国家。或许是部曲制的强人身依附关系崩溃之后,依照分工的不同,产生了等级差异,或许是农耕文化发展之后,对以渔猎为生的初民们产生了心理上的歧视,或许是古代征服战争中的俘虏无法处理,最终转化成了贱民,又或者是从印度聘请僧侣赴日,接受了种姓制度的熏陶,日本也诞生了“贱民”等级。井上清先生在《日本历史》中说:“自从古代天皇制形成依赖,任何一个时代都有过把一部分人民定成贱民的事例。”

类似种姓制度下的贱民或中亚的齐米,日本的“贱民”等级也是不可接触者,且在社会生活中被严格区分对待。他们主要分为两类——秽多和非人。秽多是从事“不洁”职业的人,比如屠宰牲畜、鞣制皮革、埋葬尸体、行刑、拾荒等,非人则多是乞丐、算命先生、监狱看守。

而在此之前,日本人的生活,用语言学家大野晋的话来说,是:“只要与自然和谐相处,就能够生存下去。没有必要煞费苦心地思索生活的目的或手段。”

秽多和非人的产生,是人口从山地大量转移至平地之后的事,他们被赶进了河岔处无法耕种的湿地,或山间贫瘠之地中,因而不能以农业为生,也无法迁居。他们居住的地方,被称为四脚村,民间要提到这里,只用手指比划一个“四”,并不出声,害怕出口就沾染上污秽。秽多和非人们以何为生呢?一是吃一般不会有人吃的牲畜肉和内脏,二是从事固定的几种手工业、文化技艺、劳役工作以交换口粮。

不仅如此,秽多和非人的生命权也得不到保障。在江户时代,发生过町人与秽多相争,秽多被杀的案件,负责审理此案的町奉行所宣布町人无罪:“秽多的身份,只抵一般町人的七分之一,如果再有六名秽多被杀,方能处死一名下等町人。”

这种情况到一八七一年才有所扭转。这一年,明治政府宣布旧身份制度,将国民分为皇族、华族、士族、平民四等,并宣布四民平等,贱民被归入平民一等。但这种改变并不彻底,这些“贱转良”的平民仍然受到社会的孤立。直到二战日本投降之后,新宪法落实了“贱民”的各项权利,他们的出行限制才最终被取消,也才拥有了选举权,外界为避免歧视,也改称其为“部落民”。

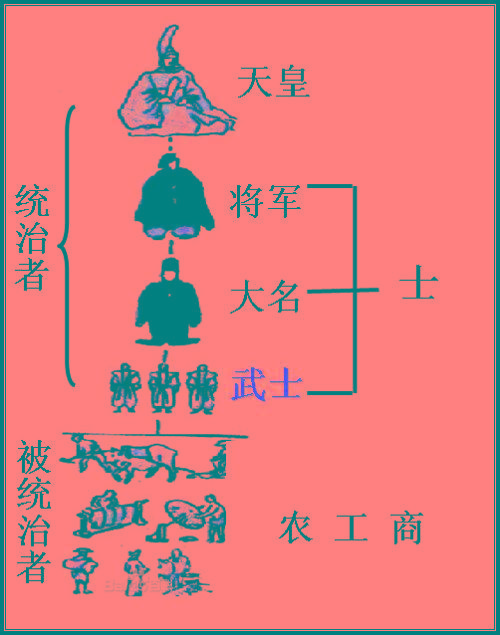

部落民的产生,在文化上有两大根源,一是资源匮乏的情况下,基于严格的分配制度而诞生的等级制。日本的等级制度是逐步确立的,从七世纪诞生良贱制度,将人民分良贱两种,贱民被称为五色之贱开始,经过律令制下统治集团对土地和人口的强力占有,再到江户时代等级森严的四民分别,其过程长达一千多年,虽经明治维新时四民平等以及二战后美国改造,业已成为自由主义的社会,但等级制,依然是日本人际关系和社会结构的核心,部落民们长期处在社会金字塔的最底层,想改变处境极端困难。

二是神道教传统上的触秽观念。日本神道和阴阳道认为与死亡与流血有关的事情一概不洁,乃至怀孕、分娩死亡、怀孕及女子月事也是不洁的,若接触不洁之物和人,就会沾染上晦气而生病。所以,对出于不洁状态下的人,必须进行隔离。直到现在,日本神道仪式中依然有隔离的相关规定:人之死秽三十日、人之产秽七日、六畜之死秽五日、六畜之产秽三日。秽多和非人长期从事与死亡和流血相关的“不洁工作”,比如宰杀牲畜和行刑,按照神道教的洁净观念,其晦气积累已深,必须与正常社会“分割”开来,这种厌恶不洁的“精神洁癖”如今依然广泛存在。

但关于部落民,并不都是悲惨的消息,从战国后期开始,有不少非人和秽多部落混得风生水起,甚至居住环境和饮食远好过一般武士。他们所依靠的,就是“死牛马获得权”。

皮革是重要的军事物资,马鞍、武具、铠甲都需要它,而皮革的剥除和鞣制,是一项不洁的工作,因此只能交由秽多和非人来处理,他们将皮革鞣制好后卖给大名以换取报酬,因为此时日本人还没有食用畜肉的习惯,所以死牛马就变成了贱民的所有物,此所谓“死牛马获得权”。

战国时狼烟四起,战事无日不有,因此秽多和非人们的生意就格外好,除了获得相当数量的收入外,还使他们得以享用一般平民根本无法接触到的高动物蛋白饮食,要知道明治政府鼓励民众食用牛肉时,还发生或僧侣们冲击御苑的事件,能吃到畜肉,在此时无疑是一项超前于时代的“特权”。

非人和秽多们“因祸得福”的另一点是他们无法耕作,因此免除了繁重的土地税和户税,虽然因此他们的住地限制更加严格,当时土佐国的长曾我部氏的“检地册”上就已经划定特定的场所以束缚特定职业的贱民部落,并严禁他们从事农业生产。在17世纪中期,这一制度就遍及近畿地方和关东地方以西的各藩,不久,又扩展到奥羽地方各藩。

但这样一来,也使得非人和秽多们拜托了德川家那残酷的征收税赋之道:“不使农民有余财,而又无不足。”幕府和各藩施行的税收政策,是把农民的每块土地明确地划开,确定其产量(石数),其中,除农民食物与稻种等每年所需最低费用之外,其余劳动所得全部征收作税赋,比率是“五公五民”或“六公死民”。但由于丈量方法的关系,实际上农民的负担是“七公三民”,比“太阁检地”时还要高。

因为没有地,游离于正常的生产秩序之外,非人和秽多们反而较少受经济上的“剥削”,而受惠于江户时代日益繁荣的商品经济,他们所从事的各项工作收益都还不错,尤其是文化技艺方面的工作,比如“乞胸”(街头艺人)、“愿人”、芝居(剧场)与相扑经营等,因为表演大多需要占用寺院门前町的场地,所以需要与寺院分账。但鉴于檀越制度建立之后,寺院在社会管理体系中发挥了日益重要的作用,分账是寻求庇佑的一种手段,两者形成了事实上的依附关系。

随着寺院系统在的檀越制度的成熟,非人和秽多集团的管理结构也日趋完善,除了非人小屋(收容所)外,还有寺院的劝进场与旦那场。劝进场是佛教的庶民布教所、募款机构,旦那场是业务机构,用来做、死牛马通报、搬运、解体的屠场和小额农粮买卖的工坊。寺院也为非人和秽多提供庇护和方便,比如工作都需要,因此需要和寺院分账。

在这种有利局面下,居然诞生了不少活得比武士阶层还要自如的非人头目,比如江户时代著名的车善七,值得注意的是,车善七是世袭称号,和服部半藏一样,并非人名。据说,车善七的住宅总面积有九百坪,同时代下级武士住宅约三百坪、职业足轻住宅约一百坪,车善七的收入超过普通下级武士数倍,这种情况,恐怕谁也没有想到吧。

,