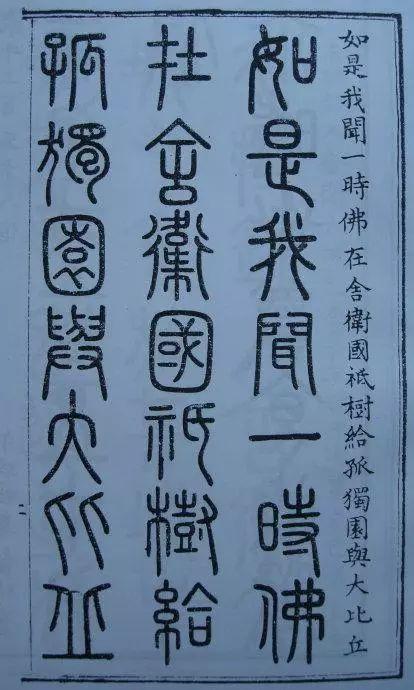

8月30日拍摄的101岁的“飞虎队”老兵李继贤的老照片。 新华社记者 王庆钦 摄

新华网北京9月3日电 今年9月3日,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年纪念日。健在的抗战老兵越来越少,为表达敬意,新华社记者采访了一些抗战老兵,听百岁老人讲述为国家尊严、民族独立和世界和平而战斗的故事,以警醒世人珍惜和守护来之不易的和平。

百岁“飞虎队”老兵李继贤:最得意的事就是打鬼子

“我这一生,值了!最得意的事就是打日本鬼子,参加了对日空战。”台北市林森北路一所普通的住宅楼里,101岁的“飞虎队”老兵李继贤娓娓讲述不朽的抗战记忆,眼神里闪烁着别样的光芒。

1941年,中国空军美国航空志愿队成立,由美军退役飞行员陈纳德指挥,因插翅飞虎队徽和鲨鱼头形战机而得名“飞虎队”,在中国对日抗战中立下赫赫功勋,“抗日飞官”李继贤就是其中一员。

李继贤体态苍老但面容刚毅,行动不便却坐姿挺拔,用浓浓的苏北口音谈起在“飞虎队”的服役经历,他意气风发,仿佛又回到那战火纷飞的青春岁月。

1937年“七七事变”后,他投笔从戎,1943年考入成都空军军官学校,到印度、美国受训后成为“飞虎队”中美混合联队5大队26中队的一名飞行员。

加入“飞虎队”后,他多次执行“驼峰航线”的物资运输任务。这一跨越喜马拉雅山脉的航线最高海拔达7000米,被称作是世界航空史和军事史上最为艰险的一条运输线,在中缅公路被日军切断后,承担了大批抗战物资及人员的运送。

一次,李继贤驾机飞行“驼峰航线”,入云后驾驶舱出现结冰,能见度几乎为零,几分钟后才恢复正常。而就在当天,同袍驾驶的另一架飞机却没能化险为夷,坠毁在高原之上。

“我们上了飞机,能飞回来就回来,不回来就不回来。”李继贤感慨道。历史资料显示,在“驼峰航线”上,中美航空队共损失563架飞机,牺牲和失踪飞行员及机组人员共1579名。

1945年8月,日本宣布无条件投降。“听到这个消息,队里的中国人高兴,美国人也高兴,大伙一起喝酒。美国人想喝鸡尾酒,可没有冰块了,有人想了个办法,把飞机的副油箱装了水,飞到3万尺高空,水就结成冰。就这样,我们那天晚上喝了鸡尾酒,庆祝抗战终于取得胜利。”老人笑着回忆说。x

1949年,李继贤随部队离开大陆,前往台湾。老人至今依然清晰记得离别的情景,那天,他驾机偷偷绕道,在故乡上空盘旋了40分钟。

“没曾想,我那一走,便和父亲成了永别……”说到这里,李继贤一时语塞。

入伍后,李继贤就再没回过老家。直到2011年,在大陆志愿者的帮助下,他才终于返乡祭祖,一晃竟已70余载。

明年是抗日战争胜利70周年,老人希望届时能再回到故乡,也能去北京走一走,看一看。

“老兵一天不死,一定还会回去。”他饱含深情地说。

赵振英:南京受降仪式亲历者

“1945年的9月9日,在南京的受降仪式中,我是受降仪式警卫营的营长,见证了日本侵略者投降的全过程。这是中华民族近百年来抵抗外来侵略的第一次胜利,有机会亲身经历这个重要的历史时刻,是我一生的荣耀。”在日前于中国军事博物馆举行的“国家记忆——美国国家档案馆馆藏二战中美友好合作影像展”开幕仪式上,98岁高龄的抗战老兵赵振英激动地说。

赵振英因年事已高,坐着轮椅,但他对中华民族遭受的那场灾难和抗战的艰辛记忆犹新。

1937年,“七七事变”发生后,日军在北京城内耀武扬威,一天赵振英去公园念英文,一名日本兵过来制止他停放自行车,赵振英不服气,谁知日本兵当即甩了他一耳光,“他打了我一个嘴巴,我记了他八年。”

“亡国奴的滋味绝不是好受的。”当时中国抗日救亡运动风起云涌,21岁的赵振英毅然决定投笔从戎,7月23日,他离开北京,前往湖北武昌,成为黄埔军校14期学员。

1944年,赵振英成为中国远征军第一名少校营长,他来到印度,与盟军一同抵抗日本在东南亚的进攻。

次年日本投降,赵振英所在的国民党新六军受命进驻南京,“其实我们都是作战部队,平时不穿马靴,但为了显示军威,就临时给我们制作了马靴。”

9月9日的南京受降仪式现场,赵振英就站在日本投降签字仪式代表的后方,“士兵的枪我们都要检验,不能装上子弹,万一要走火,那就是不得了的事故。”

“日本投降签字仪式代表走进会场,摘下帽子,恭恭敬敬坐着……”老人清晰记得短短十多分钟的受降仪式上每一个细节,一切宛如昨日。

由于历史原因,多年来赵振英一直不愿意透漏自己从军的具体细节,“我不愿意跟人家说,这么多年邻居们没人知道我是干什么的。”守口如瓶60年,他才第一次告诉儿女“我就在南京受降仪式现场”。

如今,赵振英老先生已经可以自豪地说,“能有机会亲身经历这个重要的历史时刻,是我一生的荣耀。”

尹士悦:亲历东京审判

与飞虎队并肩作战轰炸日本机场、飞东京参与远东国际军事法庭公审战犯……他不凡的经历,成就了中国抗战史上的一段传奇。

他叫尹士悦,今年100岁,曾是一名抗日战机领航员。

在陕西西安西北工业大学校园一栋简陋的单元房里,谈起往事,他思维敏捷、神采飞扬,人名、地名和具体的时间能够脱口而出。

1935年初,他考取了山东齐鲁大学化学系。次年被航校录取,到中央陆军军官学校学习。

“那时候战争困难,部队急需新鲜血液。我就打报告要到部队去,部队很欢迎,就把我分到了空军第二大队第九中队当轰炸员。”尹士悦回忆说。

抗日战争爆发后,日本在中缅边境附近修建机场,驻扎大量兵力,妄图掐断滇缅公路这条生命线。

1942年5月2日清晨,尹士悦和战友们接到命令,去缅甸腊戍轰炸日军修建的机场和军火库,保卫滇缅公路。“副队长给我一把手枪,里面十发子弹,我把手枪别在腰上,想着可以去打日本鬼子,一点畏惧没有,还特高兴。”

在美国飞虎队的掩护下,9架飞机密集准确地把弹投在日本飞机场跑道上和火药库上。一时间地面火光冲天、浓烟滚滚。“日本鬼子用高射炮打我们,我们这些年轻的空军战斗员想到日本横行霸道、无恶不作,心中充满复仇,都不怕牺牲,豁出去跟鬼子拼啦!”就这样,没有损失一架飞机,尹士悦和战友胜利完成任务回到昆明。

1946年5月20日,由尹士悦担任领航员的5人机组在上海大场机场起飞,护送中国军事代表团到东京参加远东国际军事法庭对日本战犯的公审。机上有中国代表团团长、国民党陆军中将朱世明及其随行人员十余人。

5月22日,机组5人随着中国驻日军事代表团人员一起,去远东国际军事法庭参加听审。法庭设在日本陆军军官学校,也就是东条英机发号施令的地方。“法庭像个小戏院,法官坐一边,战犯在另一边遥遥相对。”每个细节尹士悦都记得特别清楚。

28名战犯由美军宪兵押进法庭,依次入座。土肥原贤二、南次郎、东条英机等人在最前排,松井石根、重光葵、广田弘毅等人坐在后排。“崇光葵腿脚不行,拄个拐进来的”。

“坐在前排中间的东条英机,戴着一副眼镜,留着一撮小胡须,头戴耳机听审,还不时做笔记。南次郎留着长胡须,闭目养神,故作镇静。”尹士悦说。“我都顾不得听耳机里的同声翻译,就看那些战犯。我心里想,当年逞凶作恶、不可一世,现在也落得如此下场。”

美国大兵伯纳德·马丁:中国士兵不可战胜

在“国家记忆——美国国家档案馆馆藏二战中美友好合作影像展”的一张日本投降仪式的照片前,一位坐在轮椅中的美国老兵颤巍巍向前探身,做出一个快速挥拳的手势,“你们厉害,但我们更厉害!”数十载过去,打了胜仗的骄傲依旧未泯。

回忆起当年并肩作战的中国军人,他满口称赞,“中国士兵比美国士兵更厉害,他们更能吃苦,中国士兵是不可战胜的。”

伯纳德·马丁先生是1943到1944年二战中缅印战场的美军中士,1943年响应罗斯福总统的号召加入梅里尔将军的部队,成为一名无线通信操作员。今年93岁高龄的他仍然精神矍铄,黑色的棒球帽上别满徽章。

8月30日,他受邀参加“国家记忆——美国国家档案馆馆藏二战中美友好合作影像展”开幕仪式。在一众“粉丝”的簇拥下,看着一幅幅记忆中的画面再次呈现眼前,老人时而兴奋时而感慨,仿佛那些难忘的故事在他心中依旧鲜活如新。

“我们的人数比日军少太多了,每天迎接我们的都是极度疲惫、饥饿、疾病,每天都面临着死亡的威胁。”看着一张安葬美国阵亡士兵的照片,马丁先生感慨着。

伯纳德·马丁所在的部队是第一支在亚洲参加对日作战的美军地面部队,他依然记得中美士兵在战火中结下的深厚友谊。“当时我们的上校说,希望可以离中国士兵近一点。没有中国士兵我们不可能打赢。”

这次展览给了马丁另一个惊喜:他意外发现自己出现在一张照片中,当时他正在战场上与一名中国士兵互相检查彼此枪械。“简直不敢相信,感觉就像是昨天。”马丁激动地说,“在战场上,交流障碍不复存在,是胜利的信念让我们融为一体。”

1944年5月17日,马丁所在部队占领缅甸北部战略据点密支那唯一全天候飞机跑道,摧毁日军对空中的控制权,成功开辟一条通往中国战场的重要物资通道。

次年8月,日本宣布投降。展览馆中,看着中国百姓欢呼雀跃的黑白照片,马丁哈哈大笑,69年过去,曾经英姿飒爽的美国大兵眼角早已堆起皱纹,不变的是眼神中的胜利喜悦。

他缓缓回过头,对身边的人们竖起大拇指,“中国士兵是不可战胜的。”(采写记者:吴济海、贾钊、杜斌、键兴、梁爱平,实习生赵杨参与采写)

,