“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。 白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。”

“满纸荒唐言,一把辛酸泪。都云作者痴,谁解其中味。”

语言与文字不能等同。语言存在所有动物族群而非人类特有。这点可以举史前社会汉语的发展和上古时期汉语的发展来证明。在最原始的部落氏族时代,部落与部落之间语言不能相通,就算是到了后来的春秋时期,各个诸侯国的方言也是不能相通的。但是随着部落之间的兼并通婚和融合,逐渐出现共同语,这种共同语在华夏族群部落时期叫作“夏言”,春秋时期叫“雅言”,孔子教书、接待宾客、出席礼仪,都用雅言:“子所雅言,诗、书、执礼,皆雅言也。”文字可以说来源于语言,也可以说文字和语言共同来源于人们的生产和生活。文字最初在各个部族之间也并不相同,直到秦统一中国,推行“书同文”的政策,统一了文字,从而也就统一了书面语,也推动了部族语言的融合和汉族共同语的形成。

这样看来,除人以外的动物族群间可能也存在语言用于沟通,只是不存在像人类一样的共同通用语和文字。

凡是中国古代成为过政治中心,或者早早受到正言覆盖的地方都属于北方方言。北方方言因其分布地域广、使用人口多,以及悠久的历史文化传统等原因,在各方言中最具有优势,自古以来一直是汉民族共同语的基础。先秦《论语》所谓“雅言”、汉代杨雄《方言》所称的“通话”、晋代郭璞《方言注》提到的“北方通语”、隋唐宋《切韵》、《广韵》、《集韵》等韵书代表的“正音”、元代周德请《中原音韵》的“天下通语”都属于北方方言。

所谓的“官话”就是以北方方言为基础因地域不同而分化但仍属于官方话的方言。那么北方方言又是如何传播到东北,西南,西北,并在这些地区获得语言的绝对优势地位的呢?北方方言分布的地域广,其中心随着政治中心、文化中心的转移而逐渐东移,由关中长安到中原洛阳,经江南金陵,最后移到华北燕京。元以后,北京成为全国的政治中心,经过一段时间的荟萃和沉淀,逐渐形成新的文化中心,北京话也最终成为官方的代表方言,从而使北方方言继续保持并进一步强化了作为官方办事和社会交际通用语言的地位,并在此基础上形成了文学语言。明代何良俊《四友斋丛说》、罗汝芳《一贯编》、张位《问奇集》都已将这种官方用语称为官话。1909年,资政院议员江谦正式提议将“官话”正名为“国语”。

新中国成立后,中央政府将口头使用的“国语”和书面采用的“白话文”言文合一,统一称为“普通话”,并从语音、词汇、语法各方面制定标准,加以规范,继而在全国推广普及。从2000年中国将普通话法定为国家通用语以来,普通话对各方言的影响日益加深,普通话不断渗透和覆盖方言。到今天已经很难找到丝毫未经普通话渗透的高度“纯洁”的方言了。可以设想,在将来,各种方言将不复存在,当然,普通话作为一门被人们广泛使用的语言,也是在不断变化和发展的。

汉语方言分布情况

厘清了汉语官方通用语的发展脉络,下面谈一谈声调从古到今的发展历程。由于汉语研究家们对上古汉语有无声调,分几个调类等问题的结论莫衷一是,所以本文所述声调仅从中古汉语四声发现开始。

汉语是典型的有声调的语言,声调是构成汉字音节不可缺少的语音要素。所谓“声调”是指音节中语音高低不同的变化,具体是指字音中主要元音高低、升降、曲直、长短的变化,跟语调和不是同一个概念。汉语的声调简称“调”,传统音韵学称之为“声”,如中古的“平、上、去、入”四个声调并称为“四声”。现代汉语音韵学认定声调的具体表现形式是音高的升降变化,与现代不同的是传统音韵学把声调解释为“长言、短言”的区别,音高与音长的概念是混淆的。按照现代音韵学的标准,中古“入声”实际上是指含有塞音[-p]、[-t]、[-k]的音节,是音质上的区别,但是因为塞音韵尾读起来短促,因而古人以“入声”并入音高变化的“平、上、去”三声称为“四声”。尽管中古的四声本质不同,但是沿用历史时间久,在很长一段时间中成为定例。

汉代经学的盛行带动了“小学”的发展,产生了一系列以释义为主的“小学”著作,但汉语的音、形、义历来不可分割,因此释义著作产生也推动了文士对汉语语音的研究。自汉代起,佛教经典在我国流行流行起来,在翻译佛经梵文的过程中,时人受到启发,将汉字的注音法由之前的单字注音法完善为声韵相切的注音法,为后代的音韵研究做出了不菲贡献,在汉字注音方面具有开创性和里程碑意义。到六朝时期,北方士族为躲避战争南移,南北文士各操其方音,打破了先秦“雅言”的统一性和规范性,汉语语音发生了很大变化。文士们为了提高自己方音的地位,争相撰写音书来扩大影响力。在齐梁之前,文士们对声调的认识还停留在“宫、商、角、徴、羽”的粗浅水平上,到齐梁时,周颙、沈约等人受梵文“声明论”的启发和影响,创“四声八病”说,强调用声调来调节诗句的抑扬顿挫,于是“永明体”产生,世称“永明文学”,“永明”是齐武帝的年号。“永明体”是唐代及后近体格律诗的前身,格律的实质也即是利用声调“平”与“不平”相互交错来达到富有节奏感和抑扬顿挫的效果。尽管如此,汉语四声创立之初并没有得到普遍认可。《梁书•沈约传》记载:“(约)撰《四声谱》,以为在昔词人,累千载而不寤,而独得胸襟,穷其妙者,自谓入神之作。高祖雅不好焉。尝问捨曰:‘何谓四声?’捨曰:‘天子圣哲是也。’然而帝竟不遵用。”到了隋代,陆法言编排《切韵》以四声为编排韵字的顺序,再到后来,《切韵》成为科举考试写诗作文的用韵标准之后,四声也就渐渐被公认并且得到广泛应用。之后“平、上、去、入”四声一直沿用唐宋,并且在诗文用韵制律方面发挥很大的作用,直至元代周德清编《中原音韵》明确将平声以清浊分阴阳,浊上变为去声,入声分别派入平、上、去三声,总结起来说即是“平分阴阳,浊上变去,入派三声”。现代汉语普通话也以《中原音韵》为依据制声调为“阴平、阳平、上声、去声”四个声调。声调的变化和发展并不是受个人著作的影响,对声调新的分类也并不是周德清的原创,而仅仅是对声调在语言发展过程中变化后的总结和归纳。

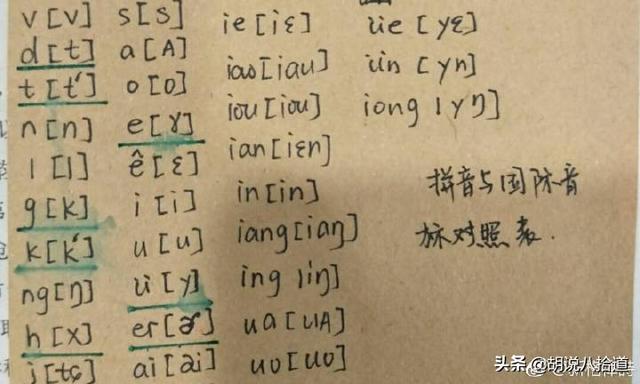

拼音与国际音标对照(部分)

(感谢您的阅读,喜欢的读者可以关注哟,持续更新)

,