毛泽东的著名诗篇《七律·答友人》,从1963年12月正式发表的时侯起,就留下了一个难解之谜,引起了许多读者的兴趣和猜测:这位“友人”是谁?为什么毛泽东赠诗给柳亚子、郭沫若等人时,都直接指名道姓,而对这位“友人”却语焉不详呢?围绕“友人”究竟是谁这个谜,后来竟然嬗变为一场争论。经过探讨,多数人认为,诗题中的“友人”就有曾经被毛泽东当面称为“九嶷山人”的乐天宇。

乐天宇原名天燏,又称天愚、天遇。1901年2月出生于九嶷山下的湖南永州市宁远县。他自幼聪慧,勤奋好学。七岁启蒙,后考入县立高等小学堂。1916年考入湖南长沙市立第一中学,来到一个与九嶷山截然不同的世界。从此,他开始更广泛地接触社会,并接受进步思想的洗礼。

1919年五四运动爆发后,乐天宇积极参加抵制日货和由毛泽东领导的湖南“驱汤”(铭)、“驱张”(张敬尧)等爱国运动。乐天宇读过毛泽东慷慨激昂的文章,也多次听过他激动人心的演讲。乐天宇喜欢听毛泽东的演讲,不仅是欣赏他的口才,更主要是毛泽东在演讲中所表达的进步思想和革命观点使他激动并深受教益。毛泽东对小自己八岁的乐天宇十分关心,经常约乐天宇一同到著名学者杨昌济处求教。在这些交往中,乐天宇与毛泽东建立了友谊。

1920年,乐天宇考入国立北京农业专门学校(1923年改为北京农业大学)学习林科。到了北京,乐天宇更加感受到世界的博大。在这里,他与专攻茶叶专业的杨开智成为至交好友。杨开智是毛泽东夫人杨开慧的哥哥,他们的父亲,便是大名鼎鼎的杨昌济。

杨昌济是乐天宇在长沙市立第一中学读书时的修身课老师,1918年6月应蔡元培之聘,任北京大学伦理学教授。乐天宇常和杨开智一起,到位于北京豆腐池胡同的“板仓杨寓”,听杨昌济讲述文史哲学和救国救民的新思想。同时,因为杨开智的关系,乐天宇结识了当时会集于李大钊、杨昌济门下的邓中夏、何孟雄等革命青年,与从长沙来北京的毛泽东也有了进一步的接触。

1925年,李大钊决定,把从北京农业大学毕业分配到了安徽省立六安农校的乐天宇调回北京,在西郊开展农民运动并任中共北京西郊区区委书记。从此,乐天宇成为一个专职的革命家,战斗在农民运动的第一线。

毛泽东、乐天宇两人一南一北,做的都是农运工作,而且乐天宇能经常获得毛泽东开展农运的许多观点和信息,用以指导自己的工作。乐天宇在北京西郊发展了10多名共产党员,相继建立了公主坟、罗道庄、大瓦窑三个党支部。西郊农民在党支部领导下,与工人运动密切配合,不时参加反帝反军阀的集会游行,成为革命的重要力量。

1927年1月,乐天宇奉党组织之命回到家乡宁远县领导农民运动。乐天宇回乡后,中共宁远特支根据湖南省农民协会要使各县农会迅速组织起来的部署,于1927年4月召开全县农民协会第一次代表大会,正式成立宁远县农民协会,乐天宇当选为委员长,着手大力发展农会组织,吸收农会会员。在他的主持下,宁远县的农民运动开展得轰轰烈烈。而此时的毛泽东正在湖南组织秋收起义。毛泽东三次给宁远县农民协会发来电报:第一次是“火速武装农民待命”,并询问九嶷山的情况;第二次是“集中湘南待命”;第三次是“集中安源待命”。新中国成立后,毛泽东与乐天宇谈起这段往事时说,因敌我力量对比悬殊,湘南地区不是敌人统治的薄弱环节,结果没有上九嶷山。

1938年,乐天宇在西安做统战工作,后调往延安,在毛泽东的直接领导下工作,担任延安自然科学研究院农科主任兼陕甘宁边区林务局局长。在毛泽东的倡议下,1940年6月14日,乐天宇带队从延安出发,经甘泉、志丹等15个县,历时47天,对延安地区的林业、土壤等做了深入的考察。他在考察报告中明确提出开发南泥湾(当时叫烂泥洼)的建议。8月22日,李富春对考察报告做出肯定性的批示,朱德又约同乐天宇三次去南泥湾详加勘察,最后才做出具体规划。毛泽东对乐天宇的考察工作十分满意。1941年,一二O师三五九旅进驻南泥湾,开展轰轰烈烈的大生产运动,获得了大丰收。

1954年,作为新中国一级研究员乐天宇在中国林科院从事科研工作期间,曾几次拜访毛泽东,互相交谈祖国的林业建设情况。乐天宇向毛泽东介绍中国历史上的林业情况,尤其是黄河上游的森林情况。他说,黄河源头和两岸曾经是绿树成荫,黄河水也曾是澄清明亮,可谓“青山绿水,锦绣中华”。由于长期乱砍滥伐,盲目垦荒,植被破坏,造成水土流失,自然灾害频繁。他向毛泽东建议,要将“黄河流碧水,赤地变青山,九州成公园”作为中央人民政府和全国人民的一项奋斗目标,毛泽东听了很感兴趣。谈到植树,毛泽东还回忆起幼年时随大人上山种竹、种巴芒的情况,说老乡都有栽树和封山育林的好习惯。乐天宇的多次汇报和介绍,使对林业建设十分关心的毛泽东更感林业建设的紧迫。1956年,毛泽东向全国发出了“绿化祖国”的号召。1958年12月9日,毛泽东在中共八届六中全会的讲话中提出“实行大地园林化”,号召“争取在12年内消灭一切可能消灭的荒山荒地。”

1961年秋,乐天宇带着一个五人组成的科学考察组,又回到了九嶷山。此时的九嶷山,已非当年模样了。山上的树木几乎被得差不多了,山头光秃秃的。他再也没有心情欣赏九嶷山的景色了,只是在石缝里采集了一棵石枞标本,便转到下面考察斑竹林地去了。

九嶷山最奇特、最著名的,还是那凝结了美丽的爱情传说的璃竹。斑竹生性特异,偌大一个九嶷山区,它南不生,北不长,唯独成片地生长在三分石下的深山腹地。它叶如翡翠,枝若柔条,那粗细相宜、青碧如玉的杆体上,点染着黄赭色的泪痕与螺纹。她是浑然天成的艺术品,是九嶷山独有的一宝呵!可如今,三分石下的斑竹林,已经被糟蹋得不成样子了。深山里的瑶汉同胞,在这里苦苦地熬过了三年困难时期,生活十分拮据。他们只好将成片茂密的竹林随意砍伐,烧火取暖,或者挑出山去,当作柴火换几斤红薯填肚子。眼前的情景,触动了乐天宇的心弦。他冥思苦想,满含深情和期待,写下了一首古风《三分石》。诗前有一段小序:“题蔡中郎九疑山铭墨刻额上,赠呈毛泽东主席案右”。诗云:

三分石耸楚天极,大气磅礴驱舞龙。南接三千罗浮秀,北压七二衡山雄。西播都庞越城雨,东嘘大庾骑田虹。我来瞻仰钦虞德,五风十雨惠无穷。为求山河添锦绣,访松问柏谒石枞。瑶汉同胞殷古谊,长林共护紫霞红。于兹风雨更调顺,大好景光盛世同。

第二天,乐天宇将从三分石带下来的几根斑竹,裁成整整齐齐的四段,宝贝似地收好,回北京去了。他要儿子乐燕生前往中南海,通过工作人员将一支斑竹和一封信交给毛泽东。据说,当时毛泽东看过乐天宇的诗后说:“九嶷山那么高呀?‘北压七二衡山雄’,比韶山都高呵!”毛泽东把玩着那段缀满了点点泪痕的斑竹,心潮起伏,诗思泉涌。写下一首七律:

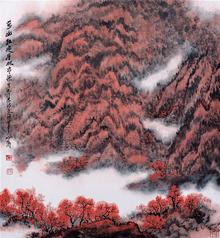

九嶷山上白云飞,帝子乘风下翠微。斑竹一枝千滴泪,红霞万朵百重衣。洞庭波涌连天雪,长岛人歌动地诗。我欲因之梦寥廓,芙蓉国里尽朝晖。

毛泽东嘱秘书将诗送给郭沫若,征求他的意见。当时郭沫若任中国科学院院长,乐天宇曾是他的下属。于是,郭沫若便将毛泽东赠诗并征求意见的事,告诉了乐天宇。乐天宇到郭沫若那里一看,那诗稿的题目竟写着《七律·答乐天宇同志》。多年来,乐天宇早已习惯于默默无闻地做事,默默无闻地做人,“不求闻达”了。他诚惶诚恐地对郭沫若说:“我这个人办事莽莽撞撞,弄得不好,要给毛主席惹麻烦。诗上最好不要写我的名字。”说着,当着郭沫若的面,把“乐天宇”三个字划掉了。后来,这首诗在收入《毛主席诗词》的时候,题目就改成了《七律·答友人》。乐天宇的赠诗咏“九嶷山”,毛泽东的答诗便以“九嶷山”开篇入题。乐天宇的赠物是“斑竹”,毛泽东的《七律·答友人》便由“斑竹”展开想象。全诗因景生情,借物言志,通过九嶷山、帝子、斑竹、红霞等虚实相生的意象组合,生动、形象地展现了毛泽东对故乡的赞美和对故人的怀念。这首七律正式发表后,“乐天字同志”也就成了毛泽东的匿名“友人”了。

在“文化大革命”中,乐天宇受到林彪、“四人帮”的严重迫害,身心受到摧残。粉碎“四人帮”后,他得到平反,恢复了名誉。1980年,乐天宇再次回到家乡宁远考察,向地方政府倡议,成立九嶷山斑竹自然保护区。他终生热爱党的教育事业,晚年还在家乡自费创办了新中国第一所民办大学—一九嶷山学院,积极为祖国建设培养优秀人才。在办学期间,乐天宇因积劳成疾,突发脑溢血,于1984年7月15日不幸逝世。遵照他的遗言,他的骨灰一部分安放在北京八宝山革命公墓,一部分撒在他挚爱的九嶷山麓。