得没得“道”就一个“明”字!

这个“明”字足以证明你悟道了,一个迷路的人,他一定是很困惑的。一旦峰回路转,走上正道,就会眼前一亮。一心求道而未得道的人,他的心中也一定是困惑的、暗昧的。一旦他机缘到了,悟道了,他的心中该是怎样一种光明,怎样一种洞彻!

(在老子看来,万物芸芸,没有体道,看似个个精明,实则暗昧,“虽智大迷”)

老子说“知常曰明”,又说“知和曰明”“见小曰明”“自知者明也”,很显然,老子从不同方面论证了“明”的不同状态特征。

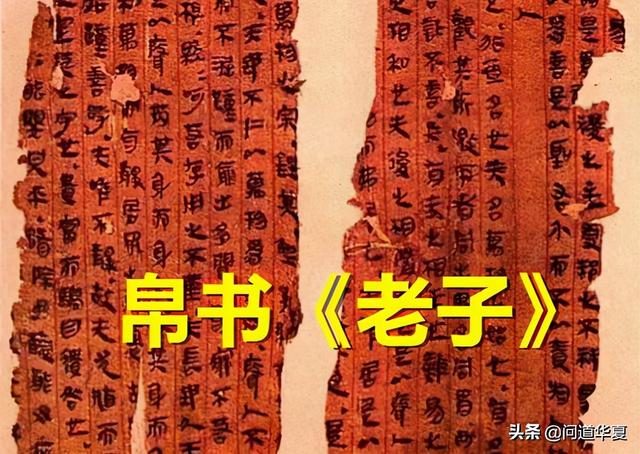

其中的“常”,无论是传世本还是帛本《老子》都是“知常曰明”,这个“常”不是“恒道”,而是指平常、常规、普遍规范、规则,这种常规会随着时空条件的变化而变化。

比如上世纪70年代实行计划生育,只准生一胎,后来放开二胎,现在又有了三胎政策,这些在执行过程中,都属于“常规”,它不等于“恒”,“恒”是日出月落,恒定不变,亘古如斯,这个需要分开。

1、“知常曰明”的全句是“夫物芸芸,各复归于其根,归根曰静。静是谓复命,复命常也,知常明也。”

意思是:万物纷纷芸芸,各自返回它的本根。返回到它的本根就叫做静,静就叫做复归于生命。复归于生命这是常规,认识了这个常规就叫做“明”,是明白事理的意思。在计划生育最严的90年代“顶风作案”,偷生、超生,那就是“不知常” ,就是不明“事理”。 老子接着说“不知常,妄作凶”,偷生超生的结果不用说,都明白。

2、“知和曰明”的全句是“终日号而不嘎,和之至也。和曰常,知和曰明”。

意思是:初生的婴儿终日哭号而不沙哑,这是元气淳和的缘故。知道了“和”才能“常”,“和”即“和谐、随和、柔和”,“常”即“平常及平常心。知道“常”了,才算是“明”,“明”即明白、明了、明是非,正知正见。

3、“见小曰明”的全句是“见小曰明,守柔曰强”。

意思是:大的事物人人都能见到,只有得道者才能“观”到那些幽隐、细微的变化,这样才能够称为“明”。能坚守柔弱的才可以称为“强”。

其安也,易持也;其未兆也,易谋也;其脆也,易判也;其微也,易散也。为之于其未有也,治之于其未乱也。合抱之木生于毫末,九层之台作于垒土,百仞之高始于足下。

说的就是见微知著,见小曰明。

4、“自知者明也”的全句是“知人者智也,自知者明也。胜人者有力也,自胜者强也。知足者富也,强行者有志也”。

意思是:能了解、认识别人的叫做智,能认识、了解自己的才称得上“明”。能战胜别人是有力的,能战胜自己的才称得上“强”。知道满足的人才是富有者,坚持力行的就是谓有“志”。

说到圣人之“明”时,老子说“圣人恒善救人而无弃人,物无弃财,是谓曳明”。这里的“曳”意同“申”,指圣人之德施惠于万物,无所遗漏。

说到事物的发展变化规律时,老子说道:将要收敛的,它此前必定是张开着的(将欲翕之,必固张之……),这是自然规律。明白了这个规律就叫做“微明”,即细微却很明显的道理,万事万物都存在这样一种“反者道之道”的自然现象和变化规律。

关于“明”的论述,还有不少,但主要的就是这些。

总起来看,“明”就是“见小曰明”,从小处着眼,在大处用心,由此及彼而知晓天下之物本乃为一体,即“和而为一”,因为“柔而能和”“曲而能全”,故能元气淳和,生机勃勃。

宇宙无时不刻地在进行着你中有我,我中有你,有无相生的交替变化之中,这种周流不息,变动不居是宇宙生生不息的根本动力和源泉。

但是没有静,就没有动。浊因静而能慢慢澄清,物以动而能渐次生发。因此道动生而德蓄养,才有万事万物,这就是宇宙的真相,这就是“知常”,即知晓事物的“常规”“常情”,这是宇宙万物和谐相处不触犯的根本。

认识万物容易,认识自己不易。如何给自己定位,如何保持自身与万物的同频共振?这才是一切人一生都要面对的问题。

要求别人容易,克制自己不易,看透别人容易,剖析自己不易。人都有欲有求,都有私心杂念,都有“自视(彰显)”“自见(显露)”“自伐(自夸)”“自矜(自大)”的冲动,这都是不“自知”之明的表现。

按照“天下皆知美为美恶已”的原理,你越是言善,人家越是怀疑你的”恶“;你越是”成功而弗居“,人家越是认为你有功(是以弗去)。

之所以“古之善为道者,微妙玄达,深不可识”,就因为其深藏若虚,方而不割,廉而不刺,直而不泄,光而不曜,从不显摆、夸耀。

所以,“自知者曰明”,要想“不出于户,以知天下;不规于牖,以知天道”,不能外求,还是眼睛向内,先知自己。

,