作者:杨晓玺

德士村是延津县僧固乡的一个美丽村庄,位于县城北四公里处,全村拥有耕地1850亩,1100口人,三个村民组。据村内龙王庙石碑记载:德士村原名白士集,明正德年间,即明武宗朱厚照(1505年--1521年)执政时期,一位姓杨的商人在此处经商得势发家,遂改名为得势村,后演变为德士村。近年来,该村不仅以独树一帜的蟋蟀市场名扬全国(成为仅次于山东的蟋蟀主产地),生产的老粗布更是一枝独秀,闻名遐迩。在黄河故道延津乡土文化的浸润下,逐渐成长为一束光彩绚丽的奇葩。

纺织业在中国源远流长。早在新石器时代,大汶河遗址就有“纺纶”出土;商周时期诞生了木质纺织工具—腰机;汉代出现斜梁机,这是当时世界上最先进的织机;宋末元初,黄道婆(1245年-1330年)将纺织技术带到闽广海南,对促进长江流域棉纺织业和棉花种植业的迅速发展产生了重要作用,被后人誉之为“衣被天下”的女纺织技术家。元明之际,人们已将多种织布手法揉用于棉织工艺,使粗布制造完全成熟;明清时期,延津家织土布可以抵挡官府赋税,作为戍边军品和战略物资被运往前线。到了清代,老土布更是晋身为特殊贡品,成为大内御用之物。土布文化作为黄河文化的重要特征和符号,它的发展是黄河文明的见证。

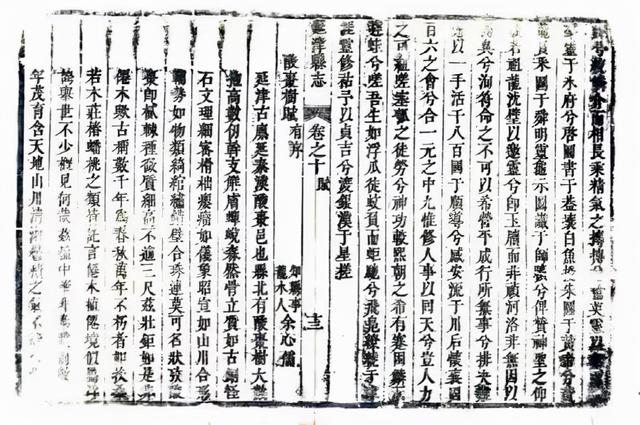

从明代宋应星的《天工开物》中所记载的“棉布寸土皆有”“织机十室必有”,可知当时植棉和棉纺织业已遍布全国。延津历史上土地多含盐碱,非常适宜耐碱作物--棉花的生长,长期以来广泛种植。上世纪九十年代,全县棉花种植面积一度达到11万亩之多,延津县棉花生产步入全国百强县,成为全国优质棉基地县,也是河南省唯一的优质夏棉基地县。

清代延津县令余心儒(广西龙水人,清康熙三十九年,即1700年任延津知县)在《条陈延津县民生病苦十五事》一文中就写道:“延地多硝碱,味咸性冷,山陕牧羝者,多远牧于延。一群少者数千,多者盈万,民间多争款牧其地,厚其供给......延地宜种棉花,地利颇厚,较之稻麦获利三倍。棉花大有收成,苦无销卖之处......”。丰富的棉花资源为老粗布的生产提供了充足的原料。明巡抚邓章赴京在途经延津时,有感而发写道:“匹马延津路半程,连村荒草不堪耕。民熬碱土为盐食,妇纺棉花作布经。科税祗知严国限,庙堂谁肯达民情?眼前凋敝伤心处,过客停车仔细评”。明朝韩贯(直隶霸州人,明正德八年即1513年)在任延津县令时,也曾赋诗曰:“北望沙门路,无风亦起尘。蓬头经布妇,赤脚煮盐人。迎送昼间夜,差徭旧并新。细评诸郡县,最苦是延津”。封建官吏们在对延津民生疾苦深表同情的同时,也充分说明了自古以来植棉织布就是延津普通百姓的主要劳作生活内容。

千百年来,勤劳智慧的延津人民,面对恶劣的自然条件,顽强不屈,勇于抗争。农忙时辛勤忙于田间耕作,农闲时,男人扫土熬盐,妇女纺花织布,以此维持生计,日积月累,世代沿袭,绵延不绝。广大劳动妇女积累下了一套娴熟优秀的纺织技术。

纺织棉布需要经过多种工序才能完成,首先,要将采摘的籽棉在轧花车上轧成皮棉,然后用纺花车纺成线穗,纺线是个艰苦而漫长的过程,大多是在夜晚进行。有些勤劳的妇女,白天干一天活,夜里还要纺半夜线。有的甚至正在纺线,就在纺花车前睡着了,正所谓“车影似明月,一轮何团团。月轮四更落,车轮仍盘桓”。线纺好后打成篓符,把篓符上的线用打车络成线几,线几还要用白面稀汤浆一下,目的是让织布线壮不易断。浆过的线几晾晒在桨木棍上,线几晾晒到大半干时,需用擀面杖把线几上的线抖散松开,再放在风筝上,用绞桩带动风筝把线几络在木柞上,木柞络完后,把它摆成长排,绑上经杆,栓上经圈,把计划织多少布的长度精细算好。织布机上是限度的,最大宽幅为十三铁,每铁四十根棉线,根据宽幅和要织布的长短,打小木桩经线。经线至少要三个人才能完成,两个人把住两头,中间经线人来来回回不停地穿梭。经完线,缠起大圆球状的线球,把线球放拉耙上,准备印线,用自制的竹刷子把线疏通,抬上织布机,把事先准备好的篓符安在织布梭上,织布人坐在座机板上,脚蹬底板,前后综上下摆动,织布人手握木梭左右窜动,手足并用,开始织布。这是织白粗棉布的主要过程,相对简单一些。

如果要织成花布(彩色的),则更为复杂。事先需要把棉线用染料染成黑色、桃红、草绿、大黄、霞青或者红、黄、蓝、橙、绿、紫等11种颜色(俗称五颜六色)。用彩色棉线织出来的棉布有直道、方格,直道可以做床单、衣服,方格可做床单、被面等。也有把织好的白布送进染坊染成毛蓝、月蓝、黑色的,做成衣服或者生活用品,不仅仅是为了好看,更重要的是比白色耐脏。

如今,在延津大地上,不少农家妇女还在“唧唧复唧唧,木兰当户织,常闻机枢声,织女笑语飞”,用神奇的双手续写着家织土布古朴华美的乐章。在当今社会崇尚绿色、回归自然的消费潮流中,老粗布所具有的纯棉质地、手工织造、民族图案、古老民间工艺等特点显得尤为珍贵。延津老粗布是真正的绿色产品,实现了民间传统手法与现代科学工艺相结合的千年畅想,使这一极具魅力的传统农副产品得到了传承与发扬。

德士村老粗布第一代传承人(有据可考)母孟兰出生于清光绪十年(1884.3--1969.03),第二代传承人朱秀莲(1917--1991),第三代传承人张四荣(1938.10--2020.04),第四代传承人申成云(1968.06--),第五代传承人程景真(1989.04.--),都是有名的织布高手。特别是是第四代传承人申成云,在娘家大佛村就对老粗布情有独钟,充满兴趣,嫁到德士村之后更是潜心钻研,不断改良,精进技艺,使织出来的粗布花样更多,舒适度更高。

2003年,申成云在丈夫杨志武的大力支持下,独辟蹊径,联合村里几名妇女,收拾起闲置的织布机,办起了“德士村老粗布加工厂”,开始走上规模化生产之路。生产出的老粗布既保持传统古朴之本质,又具有时尚新潮之风范;既舒适实用,又新颖美观。投放市场后,深受欢迎。

老粗布的织造工艺很复杂,从采棉纺线到“了机”下布,要经过轧花、弹花、纺线、打线、浆染、沌线、落线、经线、刷线、作综、穿杼、掏缯、吊机子、拴布、织造、了机等数十道工序,均采用纯手工工艺完成。

在色彩方面,德士村老粗布以22种基本色调为主色调,经过精心设计,可以变化出1000余种绚丽多姿的图案,堪称千变万化,巧夺天工。每道工序、每件产品都包含着繁复的劳动,让人叹为观止。可以想象,一件成品要千锤百炼,包含多么艰辛的劳动过程!现在,德士村老粗布加工厂已开发出床上用品、衬衣、礼品三大系列数十种产品,不仅广为消费者喜爱,而且可以作为中高档礼品馈赠亲友。产品除畅销延津、新乡之外,还远销郑州、深圳等地。第五代传承人程景真是第四代传承人申成云儿媳。在娘家军寨村即从事服装行业,思想前卫,喜欢时髦,接受新生事物较快。嫁入德士村之后,看到这百年传承老粗布如获至宝,新兴观念和这百年传统沉淀碰撞出了“火花”,一发不可收地投入了老粗布技艺研习开发中,在花色品种和产品包装上更胜一筹,为这一百年传承注入了新鲜血液。

由于老粗布采用纯棉纱为原料,主要工艺均系纯手工制作,产品为绿色环保产品。非常适合喜欢田园风格、爱好自然、寻求返璞归真的人士。其具备诸多优点和特色:舒适止痒,亲和皮肤,对皮肤无刺激;冬暖夏凉、质地柔软、通透性好,吸附人体皮肤上的微汗,使体温迅速恢复正常,真正达到透气、吸汗等效果;抗静电、防螨止痒,其PH值呈酸性,对皮肤无刺激,符合环保及健康要求;能改善睡眠,使用老粗布使人体产生温热效应,增加人体的微循环血流,有效地调节神经系统,疏通经络,改善睡眠质量;不易搓起,不起球,不卷边,由于粗布线粗、纹深,其表面形成无数个按摩点,对人体有意想不到的按摩作用,尤其适合老人和孩子使用。特别是她们开发出的老粗布棉凉席,是皮质、草质、竹质凉席均无法比拟的。

在纺织技术飞速发展的今天,老粗布工艺流传至今,堪称奇迹。中华文明源远流长,支撑着中华民族生生不息,薪火相传,正是有了这种一代一代人的传承,我们的社会才得以进步,人类文明才会发展。

历经10余年的艰苦创业,现在德士村老粗布织布厂已经在本村和邻村发展到70余台织机,由厂里提供织布机、梭子、篓符等生产工具,厂里负责回收产品。从业人员可以自己在家里织布,直接、间接带动近百名家庭妇女在农闲之际从事织布产业,年生产老粗布 30万余米,不少人实现了不出家门增收致富。较好地带动了一方经济发展。

2021年10月,德士村老粗布已经申报为延津县第四批非物质文化遗产。

,