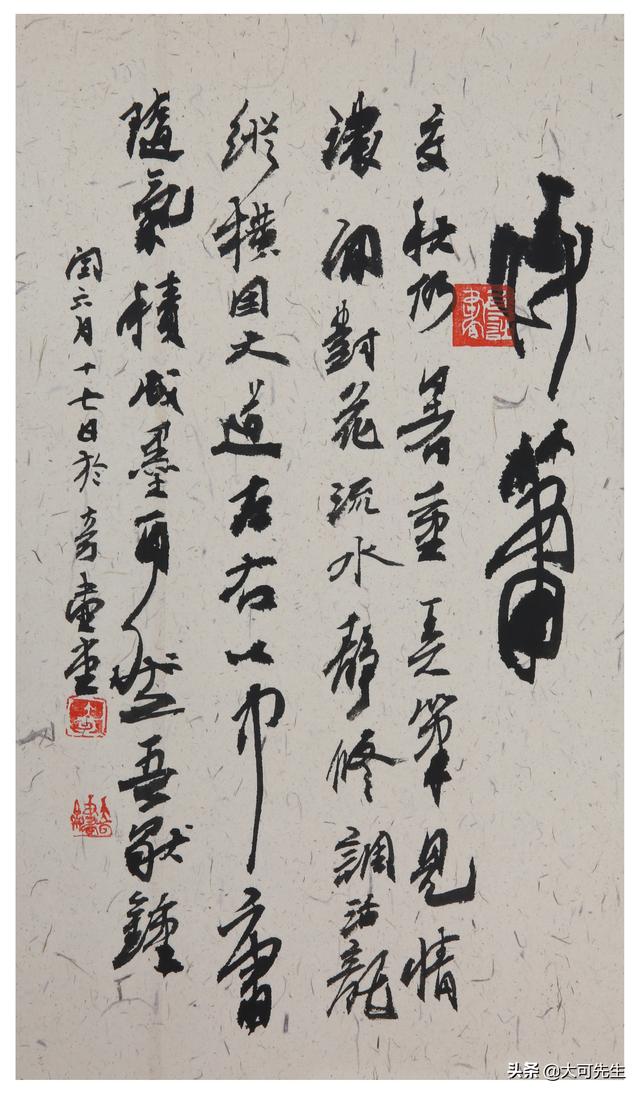

“入木三分”与“力透纸背”是如何做到的?专家专门给你支招用锋(四)

文/大可先生

中锋的艺术效果体现一种力度。古人论书法,运用了许多生动的比喻。讲究“入木三分”、“力透纸背”;又如“锥画沙”、“印印泥”、“屋漏痕”均为中锋之喻;而“藏头护尾”则是保持中锋用笔的要法。

每一根线条都有头尾两端。若外化为动作,则有一个起迄的过程。书法即是纯粹的净化了的线条的艺术,故它对线条起迄的规范则必然不能漠视了。早在东汉的文学家、书法家蔡邕就有了“藏头护尾”的说法。他在《九势》指出:

大可诗生活|一日一诗书

藏头护尾,力在字中,下笔用力,肌肤之丽。

又说:

藏头,圆笔属纸,令笔心常在点画中行。

护尾,画点势尽,力收之。

蔡邕的意思已是把“藏头护尾”与笔力的显示挂钩起来看。却没有明显讨论到线条两端的问题。

实际上,“藏头护尾”最早的起因,应该也是与毛笔自身的特性有关。一般地,让毫无

书写经验的人用毛颖去划出线条时,定会使线条的两端露出尖飘状。若使此尖飘状加以收敛藏护,就不得不依赖于技巧上的训练有素。如果笔画出现太多的尖露的形态,势必太过飘佻,缺乏沉着含蓄之美感,所以在书法艺术中它是不受欢迎的。可见在中锋用笔时,起迄动作的规范相当重要。要“藏头护尾”就要强调逆锋与回锋。“圆笔”应该就是逆锋;“力收之”,当是讲回锋。“藏头护尾”说白了就是讲中锋用笔。中锋用笔被标旁得如此神圣,想必古人在书写时当是“笔笔中锋”了?非!只要审视一下古代碑帖,侧锋、露锋的则比比皆是。

大可诗生活|一日一诗书

侧锋是相对于中锋而存在的。一般而言,非“中”则“侧”。常有将偏锋与侧锋从好坏加以区分,这是毫无意义的。好坏本属于价值判断而并非事实判断。侧锋在事实上与偏锋并无二致,但无论偏也好、侧也罢,都有一个能否表达出艺术美的要求的问题。能够表达的,甚至对书法的美感受(包括节奏、分割、运动、方向等)都有莫大的好处,所谓“侧以取势”、“侧以取妍”则是。若不能表达的,就出现软、靡、弱、扁等线条,毫无美感可言。是“取妍”还是“毫无美感”,并不在是侧还是偏,而是在于能否恰到好处地运用。

大可诗生活|一日一诗书

露锋,指所写笔画锋尖外露,与藏锋相对。其方法是起笔不逆锋,落笔直走;收笔不回锋,所写笔画有筋有骨,精神外拓。既可用于笔画的起笔与收笔处,亦可用于点画之间的响应与行款间的起承映带之关系。同样,我们也不能对露锋、藏锋强分优劣。古人以为,用笔太露锋芒,则意不持重;深藏圭角,则体不精神。故应用时应各得其所,以期会美于中和。所谓“藏锋以包其气,露锋以纵其神。”古碑帖上中、侧并用、藏露骨参半,其道理正在于此。

#书法##书法经典##书法爱好者##书法交流圈##行书爱好者#

,