先说答案:不是。仍旧会是光速,而不是两倍光速。

最简单的解释方式:如此简单的“超光速”现象,我们能想到,科学家们肯定早就想到了。科学家们不可一百年来都视而不见,他们巴不得找到超光速现象“推翻”相对论!

但我知道这肯定不是你想要的答案,你想知道为什么不是两倍光速。下面就从几个方面来分析一下。

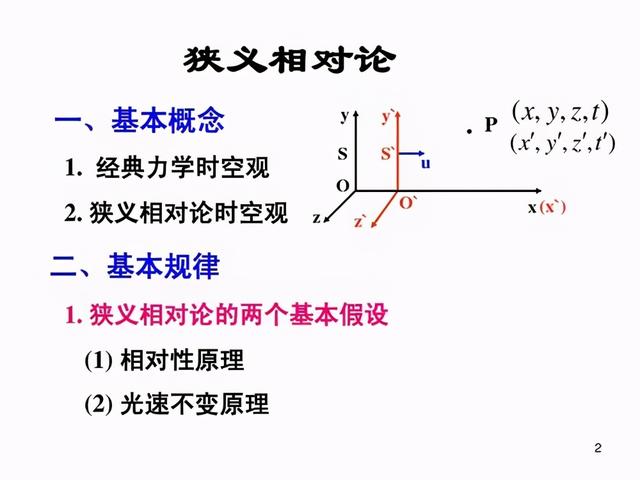

很多人会从狭义相对论本身解答这种问题,也不能说有错,但忽略了狭义相对论的成立的两个重要前提。

狭义相对论是基于两个重要前提提出来的:1.光速不变原理。2.狭义相对论性原理。

什么是前提?说白了就是假设。也就是说上面两个前提其实都是假设,当然绝不是凭空拍脑门想象出来的假设,首先必须自洽,然后必须有一定的根据,不管是数学上的还是物理现实的根据。

接下来分别说说这两个前提。

光速不变原理,很好理解,就是“光速不变”。但是并不是说光速30万公里每秒不变,而是说在任何参照系下任何运动形式下,光速都是不变的(真空中)。

举个例子,你以5米每秒的速度奔跑,静止的我看到你身上发出的光的速度仍旧是光速,而不是光速 5米每秒。即使你以能以99%倍光速奔跑,你身上发出的光的速度仍旧是光速!

这就是光速不变原理。

狭义相对论原理,指的是在所有惯性系中,取相同的物理定律。也可以理解为:所有惯性系都是等价的。这种等价性就可以突破牛顿的绝对时空观,把牛顿体系下的“惯性系”应用在狭义相对论中。

何为惯性系?它是基于牛顿运动定律的参照系,作匀速直线运动或静止的参照系被称为惯性参照系。

而光不能当做“惯性参照系”。牛顿惯性定律只适用于宏观世界物体,而光具有波粒二象性,没有什么惯性,当然更不可能作为惯性参照系。

低速世界的相对速度计算,直接可以套用伽利略变换,也就是我们上学时学的V=V1 V2。但是一旦上升到亚光速世界,伽利略变换就不再适用,必须用洛伦兹变换(其实伽利略变换只是洛伦兹变换在低速世界的近似值):

V=|V1 V2|/(1 V1·V2/C^2)

用上面的公式计算可以得出,两条反方向飞行的光束的相对速度仍旧是光速C。

有人肯定会质疑:既然光速不变原理只是一种假设,那就没什么可说的了:都已经假设无论如何光速都不变,两束反方向飞行的光束的相对速度肯定不是两倍光速,不然与假设矛盾了。

别着急,爱因斯坦做出光速不变的假设不但是合理的,而且还是很伟大的,奠定了狭义相对论的基础!下面简单说说爱因斯坦为什么会做出这样的假设。

根据牛顿经典力学,速度都需要有参照系的,而且不同参照系下速度也会不同。比如一辆时速300公里的高铁,你感觉很快。但相对高铁里面的人来说,高铁是“静止”的。万事万物的速度都具有这种相对速度。

那么如此一来,光速也应当如此。当时牛顿力学已经“上天入地”,统治力非常强大,物理学家们对此深信不疑!

但是伟大的物理学家麦克斯韦提出的麦克斯韦方程给出了一个例外。麦克斯韦的理论中有个东西相当奇怪,那就是光速C,C=1/ε0μ0,其中ε0是真空介电常数,μ0是真空磁导率,两个都是常数。

言外之意,光速不需要任何参照系,就是光速本身。或者说光速相对于任何参照系都是光速。

这下物理学界彻底乱套了,开始想尽办法让牛顿经典力学和麦克斯韦理论融合起来,虽然牛顿经典力学足够伟大,但麦克斯韦方程也是如此的优雅。

在这种背景下,以太的概念应运而生。以太,简单理解就是绝对参照系,光速的参照系。

但自从以太的概念提出来之后,不但没有解决问题,反而让很多问题变得复杂起来。而以太的概念本身就是假设出来的。

爱因斯坦的天才思维终于发挥作用,他直接用“奥卡姆剃刀”把“以太”咔嚓掉了,“如无必要,勿增实体”,取而代之的是“光速不变原理”,还有他的相对时空观!而迈克尔逊莫雷实验,也表明了以太确实不存在。

在光速不变原理和狭义相对性原理的前提下,爱因斯坦提出了伟大的狭义相对论!

光速不变原理是假设,也可以认为是公理,公理的东西就不需要证明。就像“两点之间直线最短”就是公理,不需要证明。

当然,既然是假设,你完全可以提出自己的假设来取代光速不变原理,这没问题。但是你的假设首先必须是自洽的,不能自相矛盾,然后最重要的是,你的假设必须比爱因斯坦的假设更能诠释大自然规律,不然别人凭什么相信你的假设呢?

每一个假设都像一个“定时炸弹”,假设越多出错的几率就越高。而爱因斯坦仅仅用两个假设就提出了狭义相对论!而相对论经过百年屹立不倒,也足以证明爱因斯坦的伟大天才构思!

,