你将化作光芒(上篇)

文 | 登山者

离你最近的地方,路途最远。最简单的音符,需要最艰苦的练习。

泰戈尔《吉檀伽利》

1889年的一天,意大利都灵卡罗阿尔伯托广场上,一位马车夫用鞭子抽打一匹老马,催其归家。一个神态有些癫狂的醉汉目睹此状,忍不住走上前去,抱着老马放声大哭,随即昏倒。紧接着不到一月的时间里,这位自称是太阳、是超人的哲学家,被诊断出患有严重的精神病,并在随后的岁月里卧榻不起、沉默寡言。直到11年后,55岁的尼采,终于像他曾在狂喊声中宣判过的上帝一样,死了。

没有任何迹象表明,这位终结了西方两千多年形而上学传统的哲学家,在成为疯子之前,有过交接或者传承。但就在他成为疯子的那一年,奥匈帝国哈布斯堡时期,维也纳最富有的维特根斯坦家族诞生了一个孩子——路德维希·维特根斯坦——这位被罗素称之为“天才人物最完美典范”的一代宗师,以其惊世骇俗的人生履历深深地嵌入了西方哲学史,并用他宝石般璀璨的哲学光芒,照亮了蛮荒。

路德维希·维特根斯坦(1889—1951)

然而,这是一个异常复杂甚至矛盾的人:

他的思想是复杂的,他前期和后期的哲学观点截然相反,竟然分别开创了两个不同的学派;

他的性格是复杂的,他的哲学论述严丝合缝,犹如石英钟般精确,他的身上却充满了不合逻辑的神秘气质,竟然说“哲学应该写成诗一般的作品”;

他的情感是复杂的,他一生共爱过3个男人、1个女人,但每次他都是在与爱人最亲密的时候狠心离去,哪怕对他唯一想与之结婚的女人也是如此,有2个男人甚至为此送了命;

他的政见是复杂的,拥有四分之三的犹太血统,但竟然持有激烈的反犹倾向,与精致体面的西方社会格格不入,却对“蛮横粗鄙”的共产主义苏联情有独钟;

他的行为是复杂的,作为一个含着金钥匙出身的富二代,他却洒尽了万贯家财,到艰苦地区做一名支教的乡村教师,甚至一生当中,数次想从高大上的学术象牙塔中逃离,转行做一个园丁或者工人那样的体力劳动者……

所以,起初,当我尝试用他的方式为他画一副肖像时,发现根本无从下手。因为,实在找不到他这些错综复杂的言行背后那一以贯之的逻辑。直到我重新检视他的哲学思想与私人生活的关系,我才明白贯穿他一生的行为逻辑,那就是:

与自己做最彻底的拼斗,直到把自己点燃,化作光芒。

一、彷徨

作为家族八个孩子中的老幺,和他的哥哥姐姐们不同,少年维特根斯坦没有表现出丝毫的天才特质。他常常为此烦恼不已,深感不配苟活,数次想要自杀。而自他们诞生之日起,维也纳浓郁的艺术气质和各种激进的思潮便怀抱左右,这也为他们悲剧的命运埋下了伏笔。

维特根斯坦(前排右)与哥哥保罗及姐姐们

他四个哥哥中的两个,因为献身艺术的激情与严父托付家业的期望难以调和,相继自杀;还有一个,在一战中当了军官,因为手下的士兵不听招呼,饮弹自尽。就连最小的哥哥保尔,在少年维特斯坦的眼里,也是天赋异稟,虽然不如大哥汉斯那般卓越。据维特根斯坦回忆,某天夜里,凌晨三点,他被楼下的钢琴声吵醒。他走下楼,看见汉斯正在弹奏自己写的一首曲子。汉斯全神贯注,近乎疯狂,汗流浃背,全情投入,对他的出现浑然不觉——这幅画面深深地刻在他的脑海里,那是真正的天才。

或许是怕了,他的父亲并没有让维特根斯坦在艺术上过多地沉溺,在他14岁那年,将他送去了一所技术性较强的中学,这也符合他偏好工程的兴趣——10岁那年,他就用线和木头,做出了可以运转的缝纫机模型。他的三年中学生活,成绩和日常表现都很平庸,过得也不快乐。毕竟,作为大资本家的孩子,与工人阶层的孩子交朋友并不容易。

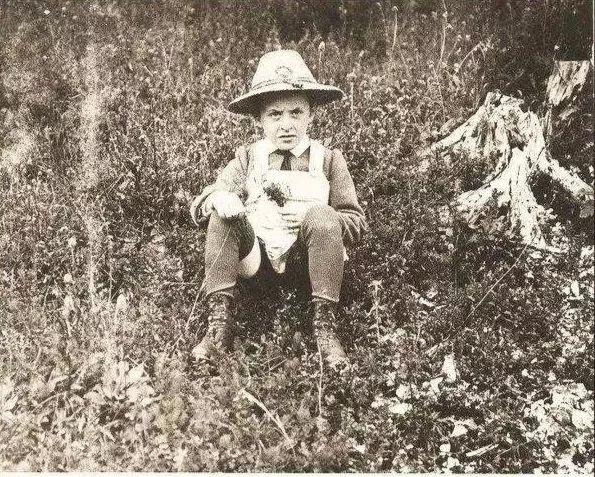

少年维特根斯坦

唯一值得记录的是,1904—1905那个学年,有一位和他同龄却低了两届的师弟,和他一样郁郁寡欢,成绩却比他还烂,读了一年就被迫退学了。这位对泛日耳曼运动的民粹主义痴迷不已的师弟,几十年后,成了雄霸天下的第三帝国元首。没有任何证据表明,这两位重量级人物有什么交集。但我们有理由相信,如果维特根斯坦能预知未来,一定会趁人不注意将希特勒溺死在马桶里。

维特根斯坦与同班同学希特勒

在这期间,维也纳人的精神偶像魏宁格,写完《性与性格》一书后,在贝多芬曾居住的寓所开枪自杀。这一充满伦理学意味的行为,被维也纳人视为是一种悲剧性的自我献祭,“不完美,毋宁死”——那时的维也纳,充斥着西方文化腐朽堕落的末日气息,一个的体面的灵魂深感无处安息,只好自杀。从维特根斯坦随后的经历来看,此人此书,影响了他的一生。概而括之,那就是:男人的灵魂高于一切,内在的自我完美高于外在的一切砥砺,不屈服于任何压力坚持做自我,并找到使自己成为天才的路径——而这,是最终极的责任。

1908年,19岁的维特根斯坦来到英国曼彻斯特,学习当时最有前途的航空工程学。在他22岁离开去剑桥之前,他的主要工作是设计喷气引擎,搞各种喷气实验。没有意外,假以时日,他会成为一名优秀的工程师。但和他那些只专注于数学分析的同学不同,他渐渐地对数学哲学产生了兴趣。一次偶然的机会,一位同学向他推荐了罗素的《数学原则》。事后证明,这次偶然事件,改变了他的一生。

罗素在《数学原则》中展示了力图将数学与逻辑统一的雄心,即只要从少许的、基本的逻辑命题就能得出全部的纯数学。他的目的,在于反对当时流行的康德的观点——数学和逻辑不一样。然而,在阅读德国数学家弗雷格的《算术基本原则》后,他发现人家已经先他一步。尽管如此,敏锐的罗素仍然发现了弗雷格工作中的致命硬伤,这个硬伤甚至酿成了日后的“第三次数学危机”。

简而言之,此硬伤即世人熟知的“理发师悖论”:一位小镇上的理发师声称,自己只给那些不能给自己理发的人理发。于是有人问他,那你自己呢?理发师立马无言以对——如果他给自己理发,那就是违反了自己的原则;反之,如果他不给自己理发,按照他的原则,他就得给自己理发——因此,无论他怎么选择,都会坠入一个无解的困境。

这个悖论充分表明了,作为数学基础的逻辑系统是不完备的。那如果地基都存在致命缺陷,建筑其上的数学大厦还存在吗?这一困境,令罗素和弗雷格都备受煎熬。因此,罗素呼吁任何一个逻辑专业的后来者都应对此加以关注,以求突破。

正是这一困境,深深地吸引了维特根斯坦,他如饥似渴的阅读罗素和弗雷格的著作,并在20岁那年,第一次尝试给出了自己的解决方案。但他并没有勇气将其直接寄给罗素或者弗雷格。直到两年的某一天,他终于按捺不住,在事先没有预约的情况下,径自走进了罗素的办公室。

事后,罗素回忆道:一个陌生的德国人(其实他是奥地利人)出现了,他几乎不会说英语,但拒绝说德语。结果他是这么个人:曾经学习过工程,但在那期间对数学哲学产生了热情,现在来剑桥是想听听我怎么说……

罗素

随后一段时间,罗素惊喜地发现,维特根斯坦常常来听他的课,并与之深入地讨论逻辑。但直到第二年初,新学期开始后,维特根斯坦带着假期写好的手稿来找他,确认自己到底是不是搞哲学的那块料,罗素才最终确信了他无与伦比的哲学天赋:“非常好,写的比我的英国学生好得多。也许他会做出大事。”

维特根斯坦后来对他的第一个伴侣大卫·品生特说,是罗素的鼓励使他得以获救,并结束了他九年的孤独和痛苦,在过去的九年里他不断地想到自杀。

至此,维特根斯坦的彷徨阶段结束。他将在逻辑的道路,激昂而上。

二、铸剑

“激情之手握住的冰冷之剑”,罗素认为,只有这样的剑,才能触到哲学的心。

从这个意义上讲,维特根斯坦正是罗素的哲学典范的化身:最严格的逻辑心灵和最富激情的本性奇迹般地集于一身。他强烈的哲学冲突和压倒一切的责任感交织一体,令他多年来一直深受折磨。但他既然确信了自己的哲学天分,找到了成为天才的道路,就一定会坚强地扛起这份责任。

可以说,他就是哲学,哲学就是他。

罗素对这位天才的学生给予了无微不至的关怀,指导他学习逻辑,容忍他反复无常的暴脾气,鼓励他发表论文,甚至将他介绍进了剑桥的精英社团——“使徒”协会。这一时期,罗素终于确信,自己在逻辑这块荆棘密布的荒原上很难再向前一步,而那个能走出下一大步的人,非维特根斯坦莫属。罗素甚至有些庆幸,将逻辑搞的清楚点的这份苦差事,以后是他的事了。

剑桥道德俱乐部成员

然而,从一开始,他们之间的分歧就是根本性的。罗素认为自己的逻辑工作整体没有大问题,只需要做些修补;维特根斯坦则认为,罗素的工作方向整个错了,需要推倒重来(类型论是多余的,需要重构一种新的逻辑符号体系)。罗素对反战、人权这些公共性事务较为热衷,除了专业的哲学书之外,还写了大量的政论和启蒙著作;维特根斯坦则认为除了哲学书之外,他的所有其他书都是垃圾,一个高贵的灵魂应当坚守内心的纯粹,纷扰世俗,关我屁事?!维特根斯坦需要的是别人最完全的理解,不然宁可茕茕孑立;罗素只想尽力去解释他的想法,不想劳力费心地去理解。

这种根本性的分歧,也预言了他们日后的分道扬镳。但穷其一生,这两位分析哲学的创始人,都没有彻底闹翻。或许相爱相杀,才是这两颗伟大的心灵最舒适的状态。

1911至1913年,短短两年间,维特根斯坦在逻辑上的进步是如此神速,以至于他从罗素的学生,变成了老师。到1913年11月,当他在挪威隐居专心做哲学时,他已经确信整个逻辑应该从某个单一的命题中导出。当罗素写信要求他进一步解释说明时,他颇不耐烦的回应道:我认为,我已经说的够清楚了!

在维特根斯坦看来,世界是事实的集合,而非物的集合。而事实与命题是一一对应的,因此事实的真假可以借助命题的逻辑判断来界定。深入剖析事实与命题的组成,我们可以借助原子的概念,将原子事实、原子命题分别视为事实、命题的基本构成。当然,原子事实与原子命题也是一一对应的,并且绝对简单。现在的问题是,如果我们想判断逻辑命题的真假,我们必须给出列出命题真值可能性的正确方法。这样的话,即使我们不知道某个命题的各个组成部分(即原子命题)的真假,我们也能知道这个命题的真假。那么,究竟如何给出这种列出命题真值可能性的方法呢?

以天气为例,我们知道“天要么在下雨要么没在下雨”,这肯定是真的;而“天既在下雨又没在下雨”,这肯定是假的——也就是说,我们根本不需要知道“天到底在没在下雨”这一原子事实,就能判定出上述两个命题的真假——与前一个命题类似的逻辑命题是重言式的(总是为真),与后一个命题类似的逻辑命题是假言式的(总是为假),还有一种与两者都不同的逻辑命题是选言式的(不知真假)。问题在于,我们如何判定任何一个给定的命题是重言式的,还是假言式的,还是选言式的?这种判定的方法从何而来呢?

维特根斯坦认为,一旦我们在某个命题里给出了这种判定方法。那么我们就可以理直气壮地说,所有的命题都可以从这个初始(protype)命题里导出了(做判断了)。

所以,最最根本的问题在于,如何给出这种判定方法?维特根斯坦的解决方案是,建构一种新的逻辑记号系统(与以往的或、且、非不同)。借助这一符号系统,我们可以给出那个初始(protype)命题,于是,我们就可以统一的方式辨认出任何一个给定命题的类型,进而做出真值判断。

仅从一个局部来说,就能看出,维特根斯坦的这项工作,是多么地具有原创性!他其实是在对西方自亚里士多德以来的逻辑传统,做最彻底的清算与重构。因此,难度可想而知。

维特根斯坦的“逻辑笔记”(1914年)的原稿

然而,用最富激情的方式燃烧他的哲学天赋,做最伟大的工作,并用最完美的方式表述出来,这是他作为天才对哲学的责任。即便如此,这一振奋人心的工作将在此后数年里深深地折磨着他,直到他在命悬一线的战场上终于迎来顿悟的那一刻。

罗素带他加入剑桥的“使徒协会”的意外收获,使让他得到了梅纳德·凯恩斯长久而忠实的友谊,这份友谊将在日后帮他在处理各种棘手问题时逢凶化吉;还有就是,遇见了他的第一位爱人:大卫·品生特。

和维特根斯坦这位旁听生不同,品生特是根正苗红的剑桥本科生。但他无缘加入“使徒协会”这个精英小集团,因为他虽然聪明,却不是天才。可他身上却具有维特根斯坦最需要的东西:能够让人安静的气质和良好教养,足够细心耐烦的包容和好脾气。我们无法猜测,是不是“使徒协会”那种基情四射的氛围同化了维特根斯坦,让他无可救药地爱上品生特。但是我们有理由相信,在这份并不长久的爱里,品生特一定是付出较多的一方。不管是陪维特根斯坦去挪威度假,还是聆听他在逻辑上的点滴进步,还是当维特根斯坦下定决心离开他去隐居做哲学时的深情守望,他都是一个完美的爱人。这位一出现就能让维特根斯坦这个天煞孤星迅速安静下来的年轻人,是一个悲剧式的人物,他在几年后的一次飞机失事中罹难。

维特根斯坦为什么要在相爱正酣的当口,离品生特而去,我们不得而知。或许魏宁格式的自虐理念又一次召唤了他——人要离开所爱的人,才能变得伟大。唯一值得品生特的家人欣慰的是,他的名字与维特根斯坦那本万世流芳的《逻辑哲学论》永远捆绑在一起(那本书的献词是“谨以此书纪念我的朋友,大卫·品生特”),令后人为之唏嘘不已。

大卫·品生特是维特根斯坦悲剧式爱人中的第一个,但绝不是最后一个。纵观他的情史,我甚至怀疑:

是不是毁了他的孤独,就是毁了他,而毁了他,就意味着毁了自己?

三、叩问

1914年6月,维特根斯坦回到奥地利。不久,第一次世界大战爆发。8月7日,奥地利对俄国宣战的第二天,他参军入伍。在此后长达5年的时光里,他的军旅生涯犹如但丁的《神曲》,被区分成了三个风格迥异的篇章——1914年8月至1916年3月,是《地狱篇》,他在火线后方备受煎熬,完成了“语言图像论”;1916年3月至1918年11月,是《炼狱篇》,他在前线的血火炼狱中叩问生死,命悬一线之际终于悟道,《逻辑哲学论》横空出世;1918年11月至1919年8月,是《天堂篇》,他在战俘营中享受来之不易的清闲,与战前的好友一一恢复联络,畅谈逻辑。

虽然他是一个爱国者,但他参军入伍的动机,更多是为了自己,为了让自己“转变成一个不同的人”,他迫切需要接近死亡,“让死亡把光带进生命,上帝照耀着我”,将他身上原本的懦弱、卑贱彻底洗清。不管战争最终给他造成了怎样无可挽回地影响,但毋庸置疑地加强了他的宗教性。

维特根斯坦在一战中担任军官

在“地狱”中,虽然他并没有直接的死亡威胁,但他活的如同行尸走肉一般。他超卓的天分和独特的个性,与谁都格格不入。一位曾经接受过他资助的维也纳作家回忆,“第一眼看过去,(他)那模样是令人心悸的孤独”。军旅生活的集体性特点成了他最大的负担,他无法容忍身边战友(如果还算得上的话)的粗暴、蛮横和邪恶,宁可独处。因为战争,与英国最亲密朋友的联系都中断了,他难过的多次想到自杀,唯一聊以自慰的是列夫·托尔斯泰的《福音书纲要》,或许借助此书,他感受到了上帝与他同在?

这期间,他最卓有成效的工作,是“逻辑图像论”。据说他曾注意到一则报道,法国巴黎的一个法庭,在裁决一场汽车事故时展示了一个事故模型。这让他想到,模型之所以能展示事故,是因为模型的各部分与真实事物的各部分的一一对应。进而想到,与此类似,一个命题也起到了一个事态模型或者图像的作用。命题各部分结合的方式,也就是命题的结构——刻画了现实中各元素的一种可能的结合、一种可能的事态,就好像是命题拼出了一个世界。但前提是,一个命题(“天是蓝的”)与一个事实(天是蓝的)之间,有且必须有一个共同的逻辑结构。只有这样,命题才能像图像一样描画现实。

在“炼狱”中,他开始直面死亡。“只有死亡才能给予生活意义”(这和海德格尔的“向死而生”竟然殊途同归!),一上前线,就要求去最危险的地方:前沿观察所。在那里,他不断祈祷上帝赐予他直面死亡的勇气,赐予他跟自己的懦弱本性作斗争的力量。但求生的本能压倒了一切,我们在《战时笔记》里读到了很多次他仓皇逃命的狼狈场景。

这期间,他利用难得的间隙,终于完成了《逻辑哲学论》。他对自己是如此苛刻,这本不过七十几页的小册子七年间至少增删了几十次,直至达到他满意的表述为止。实际上,那是他过去几年哲学思考高度浓缩而成的精华,堪称泣血而制。这本小册子的逻辑结构是环环相扣、严丝合缝的,共有7个大的命题(“世界是事实的总和”,“事实是诸基本事态的存在”,“事实的逻辑图像是思想”等),每一个命题下面有若干个子命题,作为说明,子命题下面还有下一级子命题,依此构成层级(如3.331是对3.33的细化,3.33又是对3.3的细化,等等)。可以想象,这样的哲学书更像是一架精密制造的机器,是空前绝后的,这也注定了它日后坎坷的命运。

1918年夏天,当维特根斯坦完成此书时,他声称“已经解决了全部的哲学问题”。我想,那是因为他相信,他最终找到了命题与世界之间同构的那个逻辑结构的本质——他认为这样的逻辑结构是先验的,不可言说的(不然会引起谬论),只能借助新创立的符号系统显示出来,而显示与说出有着本质的区别。所以,对不可言说的东西,我们最好的做法就是保持沉默(这也是《逻辑哲学论》的结束语)。因为,那种想要说出不能用言语说出的东西的努力,只能导致无意义的胡话,这不只是在认识论的意义上不可忍受,从伦理上说也是不可饶恕的。

然而1918年的夏天,也是维特根斯坦自杀愿望最强烈的时候。因为,大卫·品生特死了。

在“天堂”中,他与启发了他最初逻辑思考的弗雷格、罗素都恢复了联系。可是他悲哀地发现,弗雷格根本没有理解他的书哪怕一个字。因此,他迫切地想要见到罗素,向他倾诉自己过去几年的工作。然而,他在逻辑上实在跑的太远了,罗素跟不上了。更重要的分歧在于,罗素坚持认为他的“元语言”可以表述一切,废除了神秘之域;而维特根斯坦坚持认为“不可言说的东西只能被显示出来”,保留了那份神秘:这矛盾根本无从调和。

随后的日子里,当罗素积极周旋于把他从战俘营里捞出来时,他受到一位入伍前是老师的狱友的影响,决定退伍后受训,当一名乡村小学教师,而且一定到穷乡僻壤的山沟里去。

没有人知道,他决心将自我放逐至荒野,究竟为了什么。

四、放逐

1919年,一战结束以后,退伍老兵维特根斯坦30岁了。

战争留给他的最大问题,是重新找回自己存在的意义。而战争给予他的苦难,对他这位苦修的“圣徒”而言,恰是赋予他生命以意义的东西。所以,当战争结束以后,又该去何处自讨苦吃,继续给自己赋予意义呢?

从这个角度看,他决心放弃家族所有财产,去偏远地区当一名小学教师的想法,是充满宗教意味的。为此,他丝毫不理会家人的费解——一个被罗素称之为哲学天才的人,去当小学教师,这不是用精密仪器开箱子吗?!

有意思的是,维特根斯坦还没有去找,苦难就来找他了。这苦难是如此沉重,差点将他压垮。然而,随后的一系列苦难表明,一切才刚刚开始。

1919年至1922年,维特根斯坦遭遇的最沉重的打击,是找不到可以出版《逻辑哲学论》的人,甚至找不到可以理解这本书的人。他因此坠入了自我怀疑的深渊,无比绝望。在数次求助于友人都未果的情况下,他只好找到了罗素。虽然罗素不赞成他的观点,但仍然为此积极奔走。令人讽刺的是,某家德国期刊答应出版的条件竟然是,罗素必须为之作序才行。可以想象,这家期刊是多么草率,以至于维特根斯坦面对自己书的第一个德文版,竟然惊呼是“盗版”!直到这本书的英文版面世,他才承认那是真正的第一版。

维特根斯坦去乡村支教的经历,更是堪称传奇。当他怀着一种托尔斯泰式的念头,来到他渴望“内在地”改造的农民中间,脑海里满是诚实苦干的浪漫理想——尽管生活贫困,但内在生活严肃而丰富。一个在村民眼里非常有钱的男爵却甘心来山沟里当乡村教师、竟然教小学生代数并且动不动就扯女孩子头发、打耳光、经常收受远方朋友信件包裹的人,不能不是令人生厌的“怪人”。维特根斯坦在担任小学教师的六年里,换过好几个地方,但他与他的学生、村民的关系始终是紧张的,只好一次次伤心而返。最终他确信,“在这里他什么都干不成”,只有他曾经逃离的剑桥生活,才是他的归宿。

于是乎,1926年4月的一天,在一次教学事故之后,维特根斯坦仓皇逃离了工作岗位,并在随后的听证会上说谎为自己辩护。这一事件中暴露出他身上的懦弱和撒谎带来的可耻感,此后数年中一直困扰着他,直到向曾经伤害过的人作出最深的忏悔,才真正得以解脱。

1926年夏天至1928年秋天,维特根斯坦应姐姐格蕾特之邀,设计和建造她的新房子。从未有过建筑师从业经历的维特根斯坦,以极大的热情投入了这项工作。在这座格蕾特称之为“神的寓所”的房子上,维特根斯坦将他的哲学和艺术理念展现地淋漓尽致。房子的外在线条是近乎冷酷的生硬,除去了一切可能沾染维也纳末日气息的装饰,房子空间的各种比例是绝对精确:细节决定了一切。建造过程中,一位锁匠对维特根斯坦说,“告诉我,工程师先生,这儿那儿的一毫米对你真这么要紧吗?”维特根斯坦没等他说完就吼道,“是的!”他对细节的严苛要求甚至让一位工程师崩溃地哭了。

维特根斯坦与建筑师恩格尔曼设计的建筑

所以,那是《逻辑哲学论》在空间上外现的产物,它是维特根斯坦的绝佳化身。

当他自我流放至荒野时,世间还没有他的存在;

而当他走出荒野时,世间早已记住了他的名字。

以哲学家石里克为首的维也纳“逻辑实证主义”小组,最早认识到他那本书的价值,在多次努力后,终于邀请到这位大神参加小组讨论。与此同时,剑桥精英们也发现了这本书的深邃,在凯恩斯的策划下,一场劝说他回归剑桥的运动开始了。剑桥国王学院的杰出数学家拉姆塞来到他支教的地方,与他逐行逐句地讨论,让维特根斯坦孤独了近十年之久的心灵,重新感受到了智性的温暖和愉悦。这位年轻有为的数学家,将在维特根斯坦重返剑桥后,担任他的博士生导师。

但真正能让维特根斯坦回去的,只有尚未解决的问题。

20世纪20年代,数学哲学的三大流派都已粉墨登场。以罗素为首的逻辑主义者认为逻辑与数学是同一的;以希尔伯特为首的形式主义者赞成康德的观念,数学是与逻辑是不同的;以布劳威尔为首的形式主义者认为,数学不是一组事实,而是一种人心的构造。

1928年的一天,维特根斯坦在维也纳聆听了布劳威尔的一场讲座。面对与自己昔日的导师罗素截然不同的学术观点,他敏锐地意识到,自己曾以为在《逻辑哲学论》中已经解决了全部哲学问题的想法,是多么荒唐可笑!关于逻辑,现在他要说的话,其实还有很多很多。

而要想说出这些新的话,只有先回到剑桥去。

(未完待续)

本文为读者投稿,来源荐识

近期热文

-

兽性与人性

-

人性远比你想象的可怕

-

康德:性爱是优美感的宣泄

-

18位哲学家面对死亡的思考

-

陈嘉映:哲学的语言是大白话好,还是晦涩的好?

好文不是搜索得来的,而是不期而遇

,