读惯了毛主席诗词中“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的波澜壮阔,看多了“到中流击水,浪遏飞舟”的雄心壮志,再读下面这首词,你断然不会把它和毛主席联系到一起:

“挥手从兹去。更那堪,凄然相向,苦情重诉。眼角眉梢都是恨,热泪欲零还住。过眼滔滔云共雾,算人间知己吾和汝。”

这半阙词忧愁凄苦,又带着绵绵的情意,实在和毛主席的风格相去甚远。然而,这首词确实是他早年所作,而词中他称的这位“知己”,正是毛主席的第一任妻子——杨开慧。

一 “不做俗人之举”杨开慧,号霞,字云锦,湖南长沙板仓人。从她名、字、号齐全就能看出她与当时代其他女性的不同。她1901年出生,彼时许多女性都只有一个用于称呼的随意名字,甚至只有排行,而杨开慧的父母对女儿显然期望甚高。

杨开慧的父亲杨昌济是著名的三湘学者,广博的学识让他拥有高于寻常父亲的眼界。他为了实现救国救民的理想,在女儿三岁时远赴重洋去“师夷长技以制夷”,让妻子向振熙一力承担起抚养女儿的责任。

除了名字之外,杨昌济对女儿的关心最多就体现在为她开了女子读书这一先河上。长沙板仓并不是一个多么开明先进的地方,那里的人们大多保守,经济条件也不算太好,家中即使有能力,也只会供养儿子读书。

而杨昌济身在国外,却仍然不忘在杨开慧七岁那年修书一封,嘱咐妻子:排除万难,一定要送女儿上学,读书明理。

杨家这对父女可谓是板仓地区“第一个吃螃蟹”的人了。杨开慧成为了长沙第四十初级小学的首批女学生,也是班上年龄最小的学生。

父亲虽然没有陪伴她长大,但刻在骨血里的东西还是流传了下来。小开慧对读书学习有异常强烈的热情,她不但自己读书,还在辛亥革命之后回家动员母亲和她一起读书。

向振熙是一位好的母亲,尽管她不识字,但是她不但能给女儿生活上的照料,还善于听取孩子的建议。于是,母女俩一起转到了离家二十多里的衡水女校就读。母亲向振熙读实业班,女儿杨开慧读附设的小学班。

母女同校读书成了当地的一段佳话,杨开慧在母亲的陪伴下,在那个动乱的年代里坚持读到了毕业。很快,父亲杨昌济也留学归来,把母女俩从乡下接到了长沙大鹅塘居住。

自此,杨开慧再也没有进入学校,可她的学习并没有就此止步。父亲回国后在长沙湖南省立第一师范任教,她就跟在父亲身边,接受着父亲的言传身教。

杨昌济的学生中不乏抱有爱国激情的,经常积极主动地到老师家中请教学问,商讨救国之策。每当这时,杨开慧就搬着小板凳坐在旁边,听着那些哥哥们从历史说到时事,开拓眼界。

而来杨家求学的学生里,有一位在我国近代史上举足轻重的人物——毛泽东。他是杨昌济的得意门生,同时也是杨开慧未来的丈夫。不过对于还是豆蔻之年的少女来说,谈论婚嫁之事还尚早。她只是在一日一日地聆听中对毛泽东熟悉起来,也仅此而已。

1918年,杨昌济受聘为北京大学教授,杨开慧和母亲跟随他北上,在北京定居。也是在这一年的秋天,毛泽东为了组织新民学会会员赴法勤工俭学的活动,第一次来到北京。抵达首都之后,他首先去看望老师杨昌济,并在杨家小住。

杨昌济对毛泽东给予厚望,为他安排了北京大学图书馆助理员的工作。就这样,毛泽东白天去北大工作,晚上就随着老师一同回家。他两次为公务来到北京,都是借住在恩师家中。

同在一个屋檐下,毛泽东和杨开慧接触的机会就多了起来。即使不刻意了解,杨开慧也很快发现毛泽东每天总是很早起床,并且抱着“强健的体魄是一切之本”的信念,坚持用冷水清洗身体来锻炼,即使在滴水成冰的腊月天也是如此。

由敬佩而生的爱慕之意,或许就在此时悄悄埋下了种子,并在父亲的默许之下慢慢生根发芽。

图:杨开慧闺房

然而人生难有一帆风顺,就在杨开慧的自身修养和情感都要走上正轨时,父亲突然病倒了。

孝顺的杨开慧日日侍奉在病榻之侧,为关心时事的父亲每天朗读《新青年》,自己也在每天的朗读中跟进着国家大事的开展和进步青年们的思想火花。

这样的日子持续了一个多月。转过年来的1月,杨昌济病逝,北京和长沙的教育界都为杨昌济开了追悼会,追念这位有进步思想和爱国意识的教育家。毛泽东以半生半婿的身份守在灵堂,帮助杨开慧料理后事。

丧事已毕,杨开慧随着母亲和兄长回到长沙,在父亲生前好友的关照下进入教会学校福湘女中读书。但这所教会学校明显不适合杨开慧,她拒绝做礼拜,并且多次离校做学生运动,以讲演队骨干的身份在街头奔走,积极宣传学联的主张。很快,杨开慧就以破坏校规为由被开除出校。

杨开慧本就不喜这所教会学校,因此开除学籍的事件完全没有影响她的爱国热情。她不但串联了福湘、周南两女校的五名女学生进入岳云男子中学就读,成为全省男子中学中第一批女学生,还动员母亲把父亲去世时亲友们送的奠仪金,拿出一部分来支持毛泽东创办文化书社,并亲自承担书社的工作。

毛泽东对于杨开慧来说亦兄亦师,在杨昌济逝世后更是对她多有关照。对于杨开慧包括男女同校在内的种种“反常”行为,他都给予了支持和肯定,更赞赏她的魄力和胆识。

1920年的冬天,杨开慧加入中国社会主义青年团,成为湖南第一批团员。

二 未寄出的托孤书1920年末,杨开慧与毛泽东结婚。父亲杨昌济没能见证他的女儿和最得意的学生喜结连理,可他的精神信念却在女儿和女婿身上得到了体现。

他们一不置嫁妆,二不坐花轿,三不布新房,四不办酒席,也没有送亲客,只是由杨开慧独自一人提着一个装着衣服的小箱子,来到了毛泽东的住处第一师范教员宿舍,以同居来表示结婚。

这对新婚夫妻“不做俗人之举”,同居了一些时日之后才请来一些挚友吃饭,总共花费六块大洋。挚友只是以为这是一次寻常的团聚,谁知饭席将毕,一双璧人突然向各位客人宣布:“我们结婚了!”

这对夫妻的婚礼可谓是惊世骇俗了,但这也与两人的思想脱不开关系。在毛泽东早期的手稿中,有这样一段他对爱情的理解:爱情必须建立在男女双方互相倾慕和人格平等的基础上, “心知”、“情深”且“意志自由”,人格“处在平等地位”。他极力反对包办婚姻和封建传统的陈规陋习,倡导自由恋爱。

而杨开慧也曾写下过这样一段文字,以记述她十八岁时的爱情观:“我反对一切用仪式的结婚,并且我认为,有心去求爱,是容易而且必然的最高级最美丽无上的爱的!我也知道这不是普通人能够做得到的事, 而且普通人是懂不到这一头来的。然而我好像生性如此,不能够随便,一句恰好的话可以表现我的态度出来:‘不完全则宁无’。”

不同的表述,惊人的共鸣,相通的心意让这一对年轻人不谋而合。

1921年,毛泽东和何叔衡创办了湖南自修大学,为发展革命事业培养骨干。杨开慧主动帮助丈夫,她积极参加了筹建工作,为了筹集经费四处奔波。

这一段时光既是革命的创业历程,也是对杨开慧个人意志品质的考验。1922年,在毛主席的指导引领和杨开慧的个人努力下,她成为了一名共产党员,是当时中国女共产党员的第二人。自此,她辞去了岳云中学教师一职,将全身心投入到党的建设中来。

图:杨开慧父母卧室

她主要负责党在湘区的机要和交通联络,秘密地往来与各个共产党的联络点之间,传送机密文件;同时,她还是毛泽东的贤内助,一边照料着他的生活,一边帮助他整理和抄写文稿资料。毛主席夸奖妻子:“我有个好秘书,抄写起来,又好又快。”

在白色恐怖中,这对伉俪相携着渡过难关。1922年,毛泽东创立了湖南青年书馆,由杨开慧负责图书馆的一切事宜。她身怀六甲,仍然坚持工作,直到他们的第一个孩子毛岸英出生,杨开慧就一面照顾着幼子,一面协助着党内工作。

照料丈夫、照顾孩子、坚持完成党内工作……这三项任务是杨开慧夫妻迎来第一个孩子之后,她最重要的生活内容。为了躲避国民党的追杀,她带着孩子前后流转在上海、韶山、广州、湖南、湖北等地。

她协助毛泽东创建了中国农村最早的党支部之一———中共湖南韶山支部。期间,她又为毛泽东生下了毛岸青、毛岸龙两个儿子。

革命的事业愈发艰苦,夫妻俩也是聚少离多。为了家人的安全考虑,毛泽东让妻子带着孩子回到老家板仓隐蔽起来,直到“八七”会议之后,毛泽东才找到机会潜行回湖南探望他们。

他回到杨昌济留下的老宅,恩师不在,物是人非。毛泽东短暂地关怀了妻子与孩子,很快投入了秋收起义的准备工作当中。

相聚不足一月的时间,他又动身前往第一线,临行前握住杨开慧的手,嘱咐她好好照顾孩子,并且多参加农民运动。杨开慧依依不舍地望着丈夫,细细地叮嘱他照顾好自己,并给他带上一双柔韧的草鞋。

1927年8月31日, 毛泽东离开板仓前往安源。当时的他们谁也没有想到,这一别,竟成永别。

一旦分开,夫妻俩很快失去了音讯。板仓周围的情况也不容乐观,白色恐怖的阴云一日浓重过一日。杨开慧在不久后和上级组织完全失去了联络,但仍然发挥着自己的能量,以一己之力,参与组织和领导了长沙、平江、湘阴等地武装斗争,发展党的组织,培养党员,坚持斗争整整三年。

她没有收到过一封来自丈夫的书信,只能从国民党报纸上,从那些报道的字里行间捕捉着丈夫的消息。“围杀朱毛失败”的消息固然让她安下心来,但身边的共产党人接二连三的死亡却是那样真切,让人痛彻心扉。她不得不早做打算,在二十八岁的年纪写下一封托孤信。

二十八岁,还是人生中的大好年华,可杨开慧已经备受折磨。她在信里写:“我是一个弱者,仍然是一个弱者!我蜷伏在世界的一个角落里,颤栗而寂寞。我好像已经看见了死神。”

她如何能不懦弱?她的三个孩子,最大的才七岁,最小的才两岁。父亲英年早逝,丈夫又长期不在身边,她要以柔弱的肩膀挑起四个人的性命和安危,何其难也!

写着,写着,她又刚强起来。父亲和丈夫曾经对她说过的话又在她耳边响起,她写道:“到死,本来,我并不惧怕,而且可以说是我欢喜的事……”她深知敌人是不会放过她的,她不怕死,如果牺牲小我能成全大国大家,那么她心甘情愿地为信仰献身。

可惜,这一封托孤信没能寄出,收信人杨开明先于堂姐一步从容赴死。或许知道自己大限将至,杨开慧又写了数封信藏于家中的墙壁,其中有不少都是写给丈夫毛泽东的。

可惜上天捉弄人,一直到毛泽东逝世六年后,工作人员去修缮其故居时,才找到杨开慧藏于墙中的两封书信,分别是《偶感》和《6到28岁自述》,之后于1990年又在床头墙下找到一封《女权高于男权》。

书信中写了很多对丈夫的思念之词,可惜毛主席没能看见,没人知道她当初有多绝望,才会将信封于墙中。

“不料我也有这样的幸运!得到了一个爱人,我是十分的爱他,自从听到他许多的事,看见了他许多文章,日记,我就爱了他。”

“我想象着,假如一天他死去了,我的母亲也不在了,我一定要跟着他去死”

“除非为母亲和他而生,我的生有何意义?”

“无论怎样都睡不着,虽然倒在床上,一连几晚都是这样。十多天了,总是不见来信,我不能忍了,我要跑到他那里去…”

“你不来信一定有你的道理。普通人也会有这种情感,父爱是一个谜,你难道不思想你的孩子吗?是悲事也是好事,因为我可以做一个独立的人了。”

“我要吻你一百遍,你的眼睛,你的嘴,你的脸颊,你的额,你的头,你是我的人,你是属于我的。天哪,我总不放心你,只要你好好的,属不属于我都在其次,天保佑你吧。”

不知毛主席看到这发自肺腑的情话,他内心会如何激荡?只是这情话,已让我们热泪盈眶。

三 身中三枪而死1930年8月,围攻长沙的工农红军撤退,湖南省再次笼罩在国民党的恐怖之下,以何键为首的“铲共义勇队”四处追捕留在湖南的共产党人,并且贴出告示,以1000块大洋的高价悬赏“毛泽东的妻子杨氏”。

两个月后,杨开慧母子被乔装打扮得密探在杨宅抓住,押送往监狱拷问。

“你为何要做共产党?你犯了法晓得么?”

“我没有犯法,是何键犯了法。”

“现在你能悔过自新就无生命危险了。”

“我誓不屈服。关于政治,各有己是,我的生命早不计较,不成功便成仁。”

“还有什么话要说没有?”

“我的话说完了。”

杨开慧接受审问时态度强硬,外界也因此传言她在狱中受尽了折磨。然而,事实上,在章士钊等人努力营救造成的外界压力下,即使是有“杀人魔王”之称的何键也未对杨开慧施以重刑。她身份特殊,如果能够背叛共产党,那么产生的影响无疑是巨大的。

于是,审讯的主要目的变成了让杨开慧改口,让她自愿脱离党籍和与毛泽东的夫妻关系。可杨开慧心若磐石,毅然道:“我死不足惜,惟愿润之革命早日成功。”

何键看她如此,唯恐迟则生变,下定决心立斩杨开慧。而当杨开慧说出这番话之时,她就已经做好了迎接死亡的准备。所以当家里的亲戚托人来探监时,她只是道:“我屋里有块青布料子,给我做身衣服,上路时穿!”

1930年11月,杨开慧作为“共犯要人”,被押往刑场。四个身强力壮的特务营特务押送下,杨开慧仍然保持着她大家闺秀的风骨,面不改色,步步从容。

行刑官用朱笔对着“标子”勾掉了杨开慧的名字,将笔一抛,那还滴着红的标子也被丢在了地上。有特务上前将杨开慧重新用粗麻绳绑紧,捡起地上的标子,猛地插进了杨开慧的衣服后颈里。

她穿的正是那身青衣,被架上了黄包车,在城内示众近一个小时,才由浏阳门出城,前往刑场。大先生说“唯沉默是最高的轻蔑”,而杨开慧也就那样沉默着、也大义凛然着控诉自己的不忿。

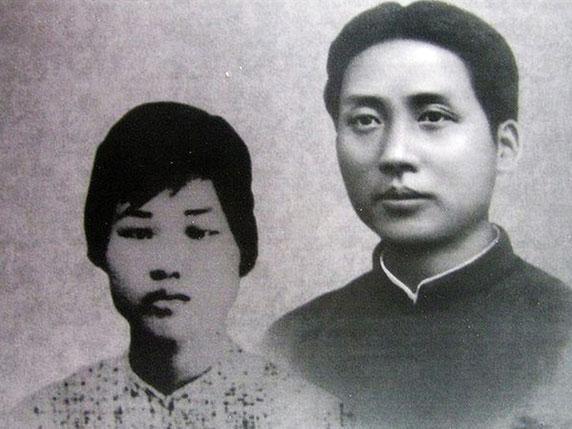

杨开慧和毛岸英毛岸青合影

秋野荒凉,枯草遍地。刽子手抬起枪口,瞄准杨开慧的后心,抬手即是两枪。后者应声倒地,特务给她松了绑,随后大部队扬长而去,想让杨开慧就这么曝尸荒野……但很快,行刑人刚回到营中,就有人来报:那女人没死!

当副目姚楚忠赶到行刑场时,看到的就是这样一幅情景:衰败的黄草被杨开慧的身体压倒,血色的液体浸透了枯竭的草叶,她神情痛苦,满嘴是泥,双手深深地抠进土里,随着爬行带出两条沟壑,用仅有的力气,匍匐挣扎出一丝生的希望……

恶魔无心,姚楚忠只是举起了驳壳枪,朝着她的心口,补上了第三枪。

1930年11月14日,革命战士杨开慧于浏阳门外十字岭英勇就义,年仅29岁。

杨开慧身死的消息传到江西,传入了正在指导红军反“围剿”的毛泽东耳中。得知发妻的死讯,毛泽东悲痛不已。他写信给杨家,悔愧道:“开慧之死 ,百身莫赎。”

她不仅是他的妻,也是他的战友同仁,是他的知己和助手。他们之间不仅有真挚的爱,还有崇高的共同理想。爱因为理想而升华加深,可是现实又是那样的艰苦,聚少离多。斯人已逝,如何教他不感伤?

二十岁时她道:“自从我完全了解了他对我的真意,从此我有一个新意识,我觉得我为母亲而生之外,是为他而生的。我想象着,假如一天他死去了,我的母亲也不在了,我一定要跟着他死!假如他被人捉着去杀,我一定要同他去共这一个命运!”

忠贞不渝, 生死相随。杨开慧用自己的身体力行,践行了这句誓言。

“书信不可通,欲问无人语。

恨无双飞翮,飞去见兹人。

兹人不得见,惘怅无已时。

心怀长郁郁,何日重相逢?”

故人难重逢,长痛失骄柳。

文 | 闻汐

,