年轻时的王凤亭先生

有一个人,他的名字虽不是家喻户晓,却也因其对我国园林植物学界作出巨大贡献而名垂史册,他就是被誉为“植物界的活化石”的王凤亭先生。他因主持雪松人工授粉育种技术研究项目,荣获1978年全国科技大会奖,雪松被评为青岛市的市树。

最近,笔者采访了王凤亭先生后人,他的女儿、八十多岁的九三学社成员、有着丰富临床经验的副主任医师、内科主任王岱骊和外孙女,九三学社青岛市委常委、九三学社市南区主委、全国金融业“全国用户满意服务明星”宋箴,从她们那里,获知了许多有关王凤亭,这位中国植物学、园艺学界传奇人物鲜为人知的诸多往事。

王凤亭先生1910年生于山东昌乐县。20世纪30年代,他的伯父王宣忱致力于实业救国,成为了民族工商实业家。受伯父影响,凤亭先生年少时即立志要走科技救国之路,1931年由南京金陵中学考入金陵大学化学系。当时,作为国民政府特别市,青岛在城市建设、园林等方面有较快的发展,对专业人才的需求很大,伯父建议他改学园林,于是凤亭先生转入园艺系。1936年大学毕业后,作为优秀毕业生,他被推荐到山东省建设厅任技术干事,专门从事对山东著名果品肥城桃和莱阳梨进行改良研究,推广科学的生产技术,创立了相对科学的运销体系,扶植了名牌果品的生产和发展。

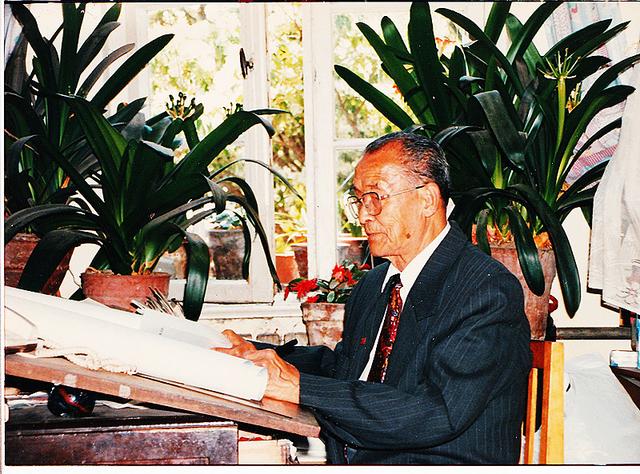

王凤亭先生在做研究

1937年抗战爆发,凤亭先生不愿做亡国奴,辗转去了陕西,到国立西北农业专科学校园艺场任园艺师,后来学校改为西北农学院,他在那里执教12年多。其间,他为配合教学和科研,曾与植物学家刘慎谔、钟补求共同创建了中国第一个专业的植物园——西北植物园。为丰富植物园的品类,他们经常一起骑行百余里去太白山一带采集标本,成功地将山上的高山杜鹃等名贵花卉、树木引种到山下;他们在深山中首先发现被公认为已灭绝的植物活化石水杉树,并推广在全国广泛种植,成为现在国内各地最常见的植物品种。

1943年,凤亭先生的伯父和堂兄相继过世,伯母连发七封信,力邀他来青岛接管家族产业。先生只好放下心爱的专业来青岛,接管家族企业青岛华北酒精厂、华北商行、中美冷藏有限公司,同时还兼任山东大学教授的教学工作。

1949年青岛解放,凤亭先生在工商界率先支持新政府,所以被选为青岛市第一届各界人民代表。

但园林专业一直为凤亭先生所追求,他念念于兹,不能忘怀,于是在1952年,他辞去青岛一切职务,回到西北农学院任园艺系副教授、观赏园艺教研组主任,致力于发为展新中国的园林事业教书育人。

1956年,经青岛一位副市长引荐,凤亭先生又回青岛,到市园林处任工程师。后来又任青岛市园林局高工兼副总工程师。

王凤亭先生在研究雪松

在先生的诸多研究成果中,特别值得一提的是雪松和杜仲。

外孙女宋箴回忆说,外祖父谈起雪松项目时总是感到特别骄傲。

雪松是世界四大著名观赏树种之一,20世纪初自国外引入我国,但自引入后,一直因雌雄异株且花期不一,花粉在自然条件下无法受精,无法自然结种,若需繁殖则要靠无性扦插或从国外购买种子,无法大面积推广。限于当时经济状况等诸方面因素,树种的推广和普及难度非常大。凤亭先生下决心攻克这个难关。当时他带领一些技术人员潜心钻研,终于发现了雪松育种的奥秘:他们将早十余天开放的雄花花粉采集后冷藏保存起来,再在雌花开放期内分三次进行人工授粉,终于在1957年授粉成功,结出雪松种子,雪松可以播种繁殖了!这是中国园林史上一项重大研究成果,这项研究成果在1978年荣获全国科技大会奖。这项成果使青岛成为了当时国内雪松苗木生产的最大基地。青岛的雪松苗木相继支援国内许多城市和乡镇的美化绿化,同时给青岛带来了很大的社会效益和经济效益。还有一件跟雪松有关的事让凤亭先生难忘,1958年北京建人民英雄纪念碑时,选定雪松作为纪念碑周边植物,于是选雪松树苗到北京这件重要任务落在了先生肩上。既要保证成活率,还要保证成才后高大笔直;选定树苗后还要保证运输过程不出差错,先生千叮咛万嘱咐,务必保证树苗安全护送到北京。与此同时,先生还参与了从浮山选择纪念碑碑心石的工作。先生说,这些他都感到非常骄傲。

1988年,青岛评选市树、市花时,先生提出的候选品种是雪松和耐冬。他说雪松耐寒冷且耐干旱,用雪松作“市树”,象征青岛人民勤劳、勇敢的奋斗精神。一直到现在青岛人都对这两种植物特别厚爱。

王凤亭(左一)与助手在研究杜仲环剥技术

说到杜仲的研究成果,那是凤亭先生身处逆境时意外所得。1970年,他被下放到青岛中药厂劳动。那时,劳动环境很苦很累,但在那里,先生并没有就此消沉,而是又有了新的研究成果。他后来回忆时,特别感谢在中药厂工作的那段时光。在去中药厂之前他一直研究鲜活的植物,每一片树叶他就能说一个故事,而到中药厂后他开始和形态各异的干燥植物打交道,而且不但是干枯,还是碎片化的,但这对先生来说这都不是难题。他曾帮助公安局成功鉴定一根干燥的部分树皮剥脱陈旧无法辨认的木棍,协助侦破案件。

在中药厂期间,先生参与了中药资源普查工作,对青岛的各种树木如数家珍,非常了解。也就是在这时,凤亭先生对各种中药材的形状、性能也可以做到“了如指掌”,因此大家尊称他为“植物界的活词典”,后来他又被称为“植物界的活化石”。

杜仲作为一味非常名贵的中草药,主要以树皮入药,传统的采药方式是砍倒树木后剥皮,这对营造药材林和城市园林造成了很大浪费,无异于杀鸡取卵。对此,先生在考虑如何既能保证正常获取药材,又不损坏树木的方法。他受到一篇文章的启发,设想对杜仲树进行环状剥皮,他和大家一起反复做试验。经过几年对不同时令季节、不同温湿度和不同环剥方法,经过无数次失败,获得初步成功。1978年,“杜仲环状剥皮”列入国家中医药管理局的研究项目,经过进一步的努力和协作,终于完成“杜仲环状剥皮”研究项目。1983年,通过了国家中医药管理局的技术鉴定并获得了部级二等奖。对此,外孙女宋箴不由得感慨,这些树木何等幸运!遇到了爱惜树木的外祖父,让每一棵杜仲树都成为了生产药材的“工厂”,避免了被砍掉夭亡的命运。这项技术研究的成功既解决了这一名贵中药的药源问题,还保护了树木和城市的绿化,具有很高的推广、利用价值。

王凤亭与外孙女宋箴(右)

先生不仅在项目研究中精益求精、严谨求实,对写文章、做学问,他也事必躬亲,撰写论文都是自己动笔,绝不让他人代笔。女儿王岱骊记得,父亲都90岁高龄了,为撰写《山东树木志》,还坚持亲自到省内一些山区做实地考察。他的著作很多,主要有《华北树木志》《山东树木志》《园林设计简编》等多部专著,有大量科普文章在报刊发表。1988年,中国林学会向王凤亭颁发“从事植物学工作五十年的科学家”荣誉证书。

凤亭先生还针对青岛的地形地貌,对建设青岛生态园林提出真知灼见。他参与了许多园林的设计工作,城市景观大道植物的栽种布局他的很多建议被采纳,现在青岛许多地方都留有他设计的园林植物园。

王岱骊大夫向我展示了一张他们一家早年在青岛牟平路14号住宅庭院内的合影。那时的凤亭先生多么时尚、潇洒啊!他一身西装,满面笑容,散发着年轻学者优雅的风度和气质。身边的太太,前面的一双儿女,其乐融融,反映了一家人温馨优裕的生活。先生总是很赶时髦,当年他是老家昌乐县第一个穿西装、戴礼帽、穿皮鞋、打领带的人。女儿的回忆中,父亲好像干啥都行,干啥都很强。走钢丝、踢足球、唱京剧,样样都会,样样都精。

王凤亭先生与夫人及一双儿女(1946年摄于青岛牟平路14号住宅庭院)

先生还有一个爱好就是打猎,在西北的时候,经常和毕业于西北农业大学的弟弟王凤山扛着双筒枪到深山打猎,每次总能满载而归。20世纪50年代曾一度把麻雀误定为“四害”。有一次,先生陪同各地园林专家到中山公园考察,突然发现一只麻雀,他不动声色地随手拿出弹弓,捡起小石子,“啪”的一声把麻雀打下。他打弹弓百发百中,于是大家给他起了一个绰号叫“弹弓王”。

先生年轻求学时,为学好英语,往往花费比常人多数倍的精力和时间。付出总会有回报。中美建交后,有美国植物学家来青岛访问,面对一堆专业术语,只能应付一般会话沟通的翻译一脸茫然,不知如何应对,双方的沟通一时陷入窘境。这时,凤亭先生顾不得礼节,英语及专业拉丁语术语脱口而出,其娴熟程度,令在场的美国专家非常惊讶,连连赞叹,一扫先前的尴尬。

凤亭先生得益于年轻时在西北太白山的野外考察经历,身体健壮,一般的山路根本不在话下。75岁时,有人看见先生从一家花木公司回来,骑车30余里,丝毫没有体力不支、气喘吁吁的样子。1990年时,年已80岁的他到黄山参加全国学术会议,那时已有缆车,可是先生坚持要和大家一起徒步上山,大家担心他年龄大身体承受不了,他却乐呵呵地说:“爬山是我的强项,这就是我一生一直在做的,没有能难住我的大山”,劲头十足地登上了黄山。

王凤亭先生所在的大家族合影

女儿王岱骊回忆道,父亲特别喜欢文学,闲暇时会写一些诗句,特别是打油诗,后来有人帮他整理装订了一本诗选,虽然只是薄薄的一小本,但是读下来,会对先生渊博的专业知识和幽默风趣佩服有加。中药名、盆景名、原始森林的景象,恰到好处地融入诗句中,画面感极强。

宋箴回忆道,外祖父经常会对他的学生说:“植物学不仅是一门理论科学,更是一门实践科学!不仅要坚持学习、深入研究,更要多走走、多看看,多实践、多实验。”记得在家里,学生来请教时,他叮嘱最多的就是:“研究植物学,植物识别与分类是基本功;要想识别植物、搞好植物分类,学好植物学拉丁名是基础。”他一边教,一边带着学生实践,可以从园林植物延伸到果树、药用植物、油料、蔬菜、粮食经济作物等;也可以由热带植物、亚热带植物讲到温带植物、亚寒带、寒带植物等;或又从高等植物讲到低等植物,方方面面都能涉及到,显示了先生渊博的知识储备。他除了在青岛本地带学生,还要带全国许多林学院到青岛实习的学生。先生带领学生穿林越山,为他们指认树种,讲解树种习性和用途,在无数林业、园艺系毕业学生中留下了非常深的印象。他对学生要求特别严格,随时随地要考一下讲过的内容,他带的学生慢慢学到了他严谨的治学精神,很多人成为了新一代的植物学家。

一代园林植物学大师虽已远去,但他渊博的专业知识,严谨求实的治学精神,对社会所作出的巨大贡献以及他独特的人格魅力,却一直被世人津津乐道,难以忘怀。

(作者:周晓方)

原载《青岛财经日报·人物周刊》2021.9.26 A8版组稿编辑:周晓方

王凤亭先生女儿王岱骊(左)接受本文作者采访

,