外星入侵,人类危机,希望渺茫,无路可退。

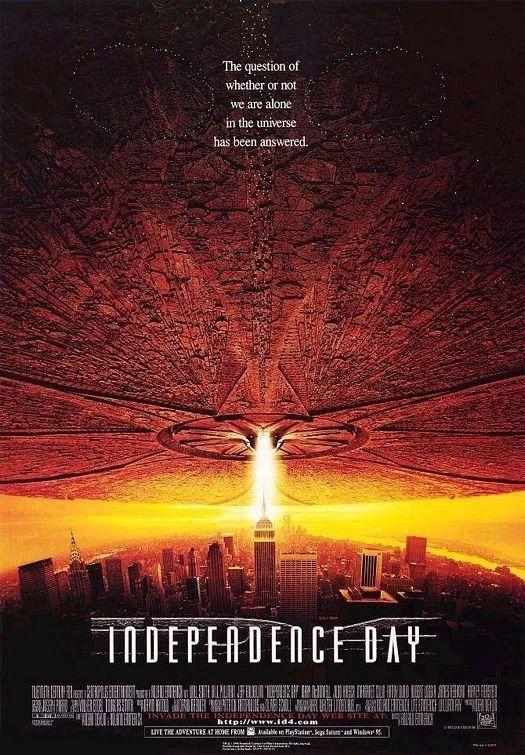

《上海堡垒》进入高潮时刻,当江洋等人组成的灰鹰小队冒着必死的决心,驾机冲向巨大的外星人飞船时,影院中的很多观众,却想起了《独立日》中,美国总统率领各国空军组成的战斗机群,毅然决然的冲向拥有能量防护罩的外星母舰。

似曾相识的情境,紧张残酷的场景,当《上海堡垒》上映时,人们却想起了23年前的《独立日》,这便是经典的力量。

所谓经典,就是一种回味无穷的观影体验。同为1996年上映的《独立日》、《勇闯夺命岛》,时至今日依然被推崇备至,成为同类题材必看影片之一,是有原因的。

当我们为树立国产科幻新标杆的《流浪地球》叫好、为精益求精的工匠精神叫好之时,再看二十年前的好莱坞视觉特效工业体系,已经发展成熟到令人羡慕嫉妒恨的程度。

正因为有了坚实、完备的技术和创作体系支撑,好莱坞才能在“拯救世界”的道路上越走越远、越来越超乎想象。

聪明的电影人,从不拘泥于人为设置的类型红线,努力突破自我、尝试新题材似乎是理所当然的,但在罗兰·艾默里奇身上,似乎这个规律并不灵验。

在罗兰的身上,有一种孜孜不倦的匠人气质。从独立执导第一部个人电影《诺亚方舟准则》开始,这位早年研习雕刻、后来转行影视的德国人,始终对灾难、科幻题材情有独钟。

他的代表作也主要以这类题材有关,包括大名鼎鼎的《2012》、《后天》、《史前一万年》和今天要说的《独立日》。

在这位“灾难片大师”的电影作品中,永远少不了令人血脉喷张的大场面,以及亲情的牵绊与家庭的归属感。当人物的情感与振奋的场面相映成趣,“共鸣”成了他的电影中最独特的杀手锏。

在《独立日》之前,罗兰一手创造了风格诡异的“科幻 动作”电影《再造战士》,后来与施瓦辛格、史泰龙齐名的尚格·云顿,通过主演此片开始被好莱坞商业电影正视,片酬飙升至少350万美元(《无处藏身》)。

一手捧红尚格·云顿的罗兰,却遭遇了《宇宙奇兵》的种种幕后状况,被《华盛顿邮报》评价为“一部充分娱乐化的科幻探险片”,这显然不是罗兰执导此片的初衷。后来人们才知道,这部鲜有被人提及的影片,其实是《独立日》的一次算不上成功的预演。

技巧纯熟、把控能力强,是对一名成功的商业片导演最基本的要求。深谙此道的罗兰很清楚自己在做什么,有哪些强项和短板。毕其功于一役,自然就有了引领潮流的能力和底气。

平心而论,《独立日》的剧本是故事老套、稀松平常的——外星人凭借黑科技意图毁灭地球、地球人里外夹击、奋起反抗,但在罗兰的鬼斧神工之下,一切就都变得有趣了。

《独立日》的成功,在于清晰的主线、鲜活的人物、震撼的场面、感情的共鸣与巨大的自豪感,罗兰之所以被称之为大师,就在于将这些优秀的要素,重构、浓缩、凝结成一个有机的电影产品。

发现蛛丝马迹、酝酿明日危机,《独立日》在布局阶段做得尤为精妙独到,环环相扣的线索,引导着观众入局,充满兴趣的逐渐揭开一团迷雾背后的惊天真相。

籍籍无名的电脑工程师戴维,无意中发现外星人攻击地球的倒计时信号,于是,他很自然的求助于自己的前妻、总统助理康斯坦斯。当这段匪夷所思的信号与巨型外星飞船飞抵世界各大城市上空的事实相互印证时,一场全球范围的人类危机就此上演。

在末日劫数面前,人类该作何反应,是唯唯诺诺的求得和平,还是干脆大义凛然的拼死一搏。《独立日》的巧妙之处就在于,尽可能的展示了不同的可能性,并最终将人们的激情与煽情运用得恰到好处。

本片在剧情的节奏控制、人物的精妙刻画上都十分见功力,一个场景、几个镜头就能把一个人、一个观点表达得很透彻。也正因为罗兰很高明的突显了人物的鲜活与个性,《独立日》才变得如此生气盎然。

如果,你还对那部试图扩展“怪兽电影宇宙”的《哥斯拉2:怪兽之王》有印象的话,令你记忆犹新的估计只剩下怪兽大乱斗的视觉特效场景。明显羸弱的人类一方戏份,以及被骂“圣母婊”、“蠢萌爹”、“作死闺女”的罗斯一家,令这部影片形成了一边倒的怪兽独角戏。

事实证明,试图以人类的思路去决定怪兽和外星人会想什么、干什么,往往是作死的前兆,能改善这种刻板观影理念的也只有《降临》了。

自作聪明的人类,在《独立日》的末世危机来临时显得狂妄又怯懦,看起来,若是高大全的美国总统、艺高人胆大的黑人飞行员,人类一方的戏份差点就没救过来。其实,这样才能突出美国式英雄人物的果敢、睿智、大无畏和人情味,为最后酣畅淋漓的胜利创造巨大的喜悦感和满足感。

以美国总统带领全球力量反抗外星人,其实是《独立日》意识形态艺术化的点睛之笔。当西方的普世观以好莱坞大片的形式被全球观众欣然接受,当世界最强国家的领袖引领最后的独立日之战,美国精神以名正言顺的方式被呈现、被认可,并在观众中激发出莫名的自豪感。

虽然《独立日》的主题是人类团结一心、创造奇迹,但外星人绝不是充当背景的假把式,当巨大的飞船释放出惊人的破坏力时,逼真又震撼的毁灭场景,让人不由得想起宗教经典著作关于“末日审判”(又称“天启”)的描述中,那种天崩地裂、无力回天的决绝与绝望。

强烈的震撼力与莫名的代入感,让观众顿时血脉喷张、感同身受。

电影中,外星飞船发射能量武器毁灭了白宫。多年后,白宫在影视剧中无数次被炸成碎片,但最为人所知的还是《独立日》中的那一版。类似于这样被后来的灾难类影视作品反复临摹、复制的经典镜头和桥段,在《独立日》中比比皆是。

用时下最时髦的话说,《独立日》重新定义了灾难科幻片,这部影片的价值,就是将最成熟的元素,以最合理的方式堆积起来。罗兰一手创造出来的一套成熟、有借鉴性的模板,成为后来同类题材影片的正向示范。

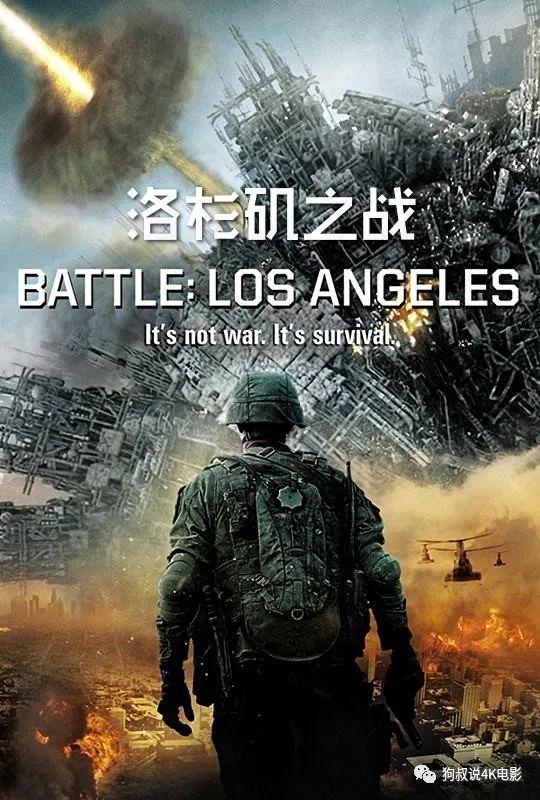

回头再去看好莱坞每年都必不可少的灾难大片,不管是《2012》、《后天》,还是《洛杉矶之战》、《全球风暴》,总感觉有《独立日》的影子,只是,有些片子是有样学样,人物立住了,视觉特效也出来了,有些则是没人物也没特效的东施效颦。

文已至此,做个不恰当的比喻:当年的美国需要《洛奇4》,后来的中国需要《战狼2》;当年的美国需要《独立日》,后来的中国需要《流浪地球》,当一部又一部优秀的国产电影,成为凝聚力量、振奋人心的文化标杆时,我们也开始理解了文化软实力的重要性、文化自信的必要性。

不过,始于1996年的《独立日》,终于2016年的《独立日2:卷土重来》,20年的时间依然是老套路,罗兰亲手打造的续貂之作不如预期,与其说是罗兰不思进取、功夫退步了,不如说他背后的好莱坞也越来越不思进取,以炒大IP冷饭的方式续命。