宝贝:老照片

宝贝拥有人:陈宏仁

地点:宿城区幸福街道城东社区

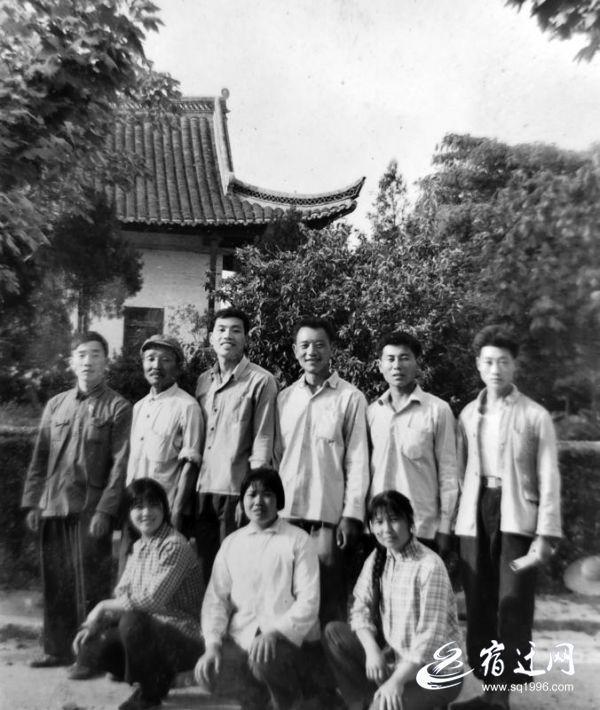

眼前的这张老照片,是我47年前大学毕业时和同学们的实习照,后排左一是我本人。时间,聚焦在1975年6月10日;地点,拍摄于市区马陵公园宿北大战纪念塔下西北角。47年过去了,当年那情、那景、那人、那事,仿佛在昨日,至今历历在目。

1975年4月下旬,我们一行5人拿起背包、学习用品,离开苏州蚕桑专科学校,来到了当时的宿迁县顺河公社陆河大队,开始了3年半大学生活的最后冲刺——毕业实习。在那“以粮为纲”的年代,陆河人民在大队党支部“一班人”的带领下,顶着压力,历经坎坷,办起了养猪场、副业队,实现了“全面发展”。他们硬是在飞沙扑面的不毛之地——六塘河北岸的沙灰窝里,栽上了百亩桑园,成为当时宿迁县蚕桑生产的一面旗帜。

实习期间,正值春季养蚕时节,我们来自蚕桑专科学校的大学生,实习中既当学生,又当先生。一方面,我们虚心学习当地农民丰富的培桑养蚕实践经验;另一方面,又会结合实际给当地农民解释平时他们理解不了的理论知识。那次实习,我们参与了春季养蚕生产的全过程。养蚕之前,搭架、消毒、洗晒一样不落;养蚕期间,白天,和他们一起去桑园采桑,进蚕室除沙、给桑;晚间,则是分别到各个蚕室去走一走、看一看,方可安心回到驻地休息。养蚕期末,采茧、卖茧,共同分享着丰收的喜悦。

那时,我虽然年轻,但忙活一天下来,也会累得腰酸背痛,昏昏欲睡。至于生产队里的养蚕员那就更辛苦了,他们白天忙碌了一天,夜里还要值班给蚕喂桑叶。有一天,我们巡查进了蚕室,值班员睡得正香,大队蚕桑技术员见状,伸出舌头,沾一点口水,抹在值班员嘴边。只见这个值班员咂咂嘴,像吃了蜜一样,继续酣睡。我没敢笑出声,也跟着悄悄地退了出来。第二天,大队蚕桑技术员当着众多人的面,把这搞笑的一幕给抖了出来,引来这个值班员的一阵追打。

每天傍晚时分,是最快乐、也是最值得期待的时光。大队文艺宣传队的俊男靓女,陆续登场排练,鼓乐笙箫,吹拉弹唱,一招一式,甚是热闹。照片中前排左一的那位女同学,上大学之前,她是清江拖拉机制造厂插队淮安的知青,入校后也是学校的文艺骨干,很多男同学都喜欢她,我也不例外。这样的演出场面,她情不自禁地跟着哼哼调、甩甩手,后来竟成了大队宣传队的场外指导。

为了保证实习的圆满成功,大队专门选派一个人,也就是照片中后排左一的那位老者,负责我们的伙食生活,我们都管他叫孙大爷。他是一个勤劳善良、干净利落的老人,是一个称职的厨师。在粮食定量、菜金微薄、市场紧缺的年代,孙大爷做事周到、细致,井井有条。一日三餐,换着花样地让大家吃上可口的饭菜。实习结束那天,吃饭时,一位高个子的上海下放知青扒拉着碗里的饭,迟迟不肯吃完,在众人目光下,他喃喃地说了句:“舍不得吃。”我相信这是一句肺腑之言,只是大家没有说出口罢了。在那里留下的,既有感恩,也有无奈,更多的是时代的印记。

春季蚕茧收获了,我们的毕业实习也结束了。大队专门派了几个人一直把我们送到公社,送回县城。于是,就留下了这张泛黄了的毕业实习照。47年过去了,孙大爷早已过世;后排右三的李队长该有八九十岁了,身体是否还硬朗?我和几位同学都已近古稀,微信常聊,偶尔见面。

大学毕业后,我一直从事蚕桑生产技术管理工作,一辈子最爱的就是蚕宝宝。退休后,我每每翻开影集,看到这张毕业实习照,总是心情难以平复,不由自主地回忆起当年的“蚕事时光”。(陈宏仁)

,