皇上的老师不好当。

可清朝莱阳有两个人当了皇上的老师。其中一个是传说中的老师,叫赵未彤,一个是真本实料的老师,叫隋人鹏。

赵姓和隋姓在莱阳都是名门世家,

赵未彤是“视稼楼”村人。

视稼楼因赵未彤而得名,因赵氏一族而闻名。

在莱阳民间广泛流传一句话:老主同年少主师。说的就是赵未彤。

赵未彤出身名门,其祖上很是阔过的,赵姓本就莱阳唐宋故家,金朝时就有赵植、赵格中过进士,是莱阳科举的先行者。明末清初又出了赵士骥父子三人中进士。

赵未彤的父亲叫赵起杲,以贡生而官至严州知府,也是个人物。

赵起杲有两件了不起的事情。

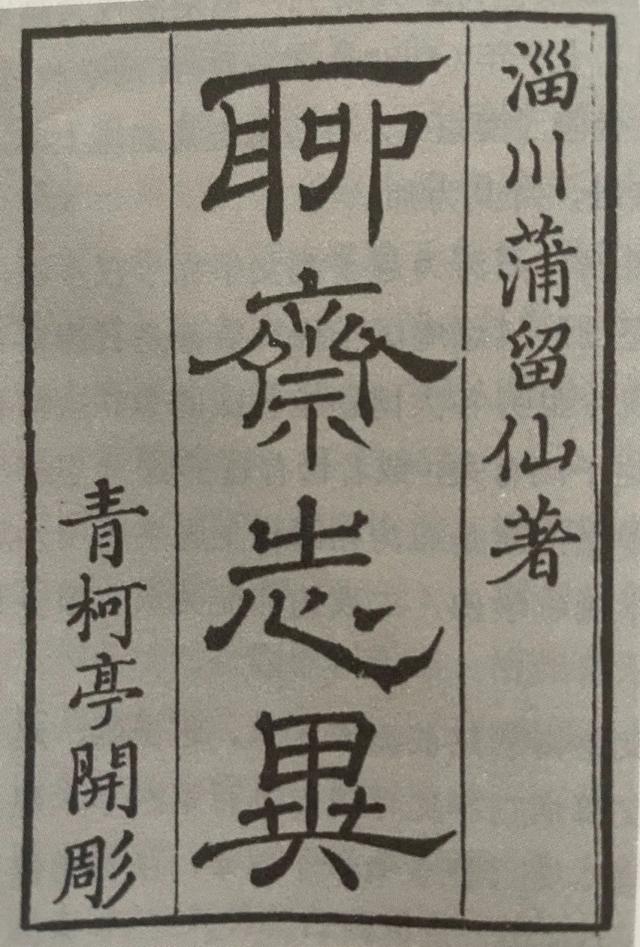

一个是他首刻《聊斋志异》,即后世所称“青柯本”。《聊斋志异》成书后,穷困潦倒的蒲松龄无力刻印,当时皆以手抄本流传。“青柯本”为《聊斋志异》三大版本之一,是最早也最接近原稿的版本。

第二个更厉害,他把两个儿子赵午彤、赵未彤培养成了进士,

赵未彤生于1748年,排行老五,乾隆三十五年举人,乾隆五十五年进士,庶吉士。

老主同年少主师。指的是赵未彤与嘉庆是同学,是嘉庆儿子道光的老师。

关于曾担任道光的老师,传说中说得活灵活现,不妨复制到这里博大家一乐。

说的是:嘉庆时期,他给幼时的道光皇帝当过老师。有一次,小皇帝背书背不过,他打板子,皇太后心痛为之求情,老师不听。皇太后拉着小皇帝就要走,嘴里念道:“念书是皇帝,不念书也是皇帝!”老师听了不客气地说“念书是明君,不念书是昏君!”太后听了觉得有道理,于是赔礼道歉,令小皇帝好好读书。

坊间传闻,与史料记载相差太远,不可细究,原也不可采信,看看便罢,

但赵未彤散馆之后,1798年曾被授尚书房行走、日讲起居注官,有资料记载曾专为成亲王的长子授课,此时众亲王皆在尚书房读书,与赵未彤颇有交集,嘉庆也是常客,故方有老主同年之说,这个说法相对比较严谨一点。或许道光帝也听过他的讲经授课,算是名义上的老师也是可能的。

赵未彤虽不一定做过道光的老师,但真实的学问还是有的,中进士前曾长年在家乡、在河北等地纳徒授课,其子侄辈和河北弟子中多有科名,中进士后在京城期间,其学生考中举人进士者甚多,门下一时桃李芬芳。

赵未彤致仕后,于1822年受邀任位于河北保定的莲花书院院长。1824年6月,病逝于书院。享年76岁。莲花书院在北方颇具盛名,近年河北方面搜集了不少赵未彤的资料,十分难得。

赵未彤晚年曾回到故居莱阳隋家疃村,修建了宅第,据说建了一个楼房,自己取名为:“视稼楼”,隋家疃自此而改名视稼楼,后演变为视家楼。

据说在其府第悬挂由一江南状元题写的“太师第”匾额;有的说悬挂的是由道光皇帝为其书写的“老主同年少主师”匾额。赵府门前是莱阳西去济南府的官道,其家门口还建牌坊一座,有“文官下轿,武官下马”的题额。路人见之,好不威风,这个故事,在莱阳民间流传甚广。

隋人鹏(1703-1738)是雍正的老师,这个不是传说,是真本实料,有案可查的。

隋人鹏祖居莱阳视家楼,后祖父迁至莱阳隋家屯(今属莱西),其祖上为高密县令隋宝、定海郡侯隋世昌。

隋人鹏24岁中举人,1727年25岁时中进士,入翰林院授庶吉士。

隋人鹏与赵未彤的仕途初期十分相似,都做过翰林院检讨、武英殿纂修、皇帝日讲起居注。

雍正十一年,隋人鹏升任皇帝侍讲,次年,升任侍读。乾隆登基后,隋人鹏迁侍讲学士,同年又被授詹事府少詹事。

隋人鹏以其学识和为人,深得雍正乾隆赏识,多年留为身边近臣,并屡获赏赐。

可惜的是,隋人鹏因太过操劳,英年早逝。1738年,在河南按察使任上旧疾复发,咯血而亡,年仅36岁。

,