《官场现形记》,作者李宝嘉,被鲁迅赞为晚清“四大谴责小说”之一。该书并无主角与主要故事线,结构与《儒林外史》类似,相对独立的多个小故事通过人物关系串联,以官场为舞台,揭露了上至皇帝、下至小吏等各类官僚的“昏聩糊涂”、“贪财如命”、“投机取巧”、“龌龊卑鄙”,批判了晚清官场的黑暗、吏治的败坏以及统治阶级的腐朽。

第三十回 认娘舅当场露马脚 饰娇女背地结鸳盟

话说羊紫辰羊统领,原本是别省的实缺镇台,因为没有油水可捞,便走了两江总督的门路,由其奏留他在南京统带防营。自从接管后,见地方平静,兵丁均“干吃饭不做事”,他前任长官已有两成缺额,他索性以裁汰老弱为名,再去掉了两三成,且一个新的也没补。至于如何应付每三年的制台阅操,可以找临时工,也可以前后接应:后者意思是,一营之中有五百人名额,实际仅二百人,阅操时前头一排点过名,火速退下换衣服、武器,跟着后头的阵列再上去应名;如此轮换,别说一营五百人缺三百人,就是缺口再多些也是不怕嘀。而且他们制台年纪大了,又沉迷修道,往往派营务处道台替他校阅,而营务处的人哪个不是羊统领的酒肉朋友?都不用他嘱托,被派下来的人都心领神会,彼此敷衍过去了事。

你道为何这么多缺?当然是吃空饷咯。就如之前因吃空饷等罪名被押入京的舒军门叛变的差官夏十所说,这普天之下的兵营都如此操作,看谁倒霉被发现呗。

不仅统领这样,营官也这样,调换营官还是统领的“生财之道”呢。如果出了一个缺,一定有人各种钻空子找路子,什么统领的姨太太、朋友、相好,甚至私娼、婊子都有人贿赂。统领这人也简单,就是“不见银子不撒鹰”,替他经手说项的人也不在少数。

说起来,羊统领管辖的什么护军正营、护军副营、新兵营、常备军、续备军等七七八八的营里,有营官、哨官:营官都是记名提,镇、哨官则自副、参、游以下,乃至千、总、外委都有在内。当时有个江阴带炮划子的哨官叫冒得官,据其口述自己是一个副将衔的游击,大家谈起来都说是真的。但他在江阴炮船上当了两年零三个月差使,因为克扣军饷被查,继而被撤差,他就跑到南京去另谋生路了。

冒得官这人,最早是在江北泰兴县跟官当长随的,慢慢攒了几十吊钱。有一天由于做错一件事被主人大骂一通,心情郁闷地在烟馆吃烟排解。冒得官进去,值堂的跑来伺候,他闷闷不乐地躺下去,任值堂的替他烧烟。

彼时正好江南裁军,所有以前打“长毛”得保举的人,通通“下岗失业”,其中有些提、镇、副、参,沦落得困窘不堪,只得拿了打仗得的公文、奖状,一家家兜售换点吃饭钱。此时只要有人出个百十吊钱,就可以买个一二品功名,的确是贱卖了。

冒得官还没抽上三四口烟,忽然感觉烟塌一片阴影,睁眼一看是个彪形大汉,气势雄赳赳,却满脸黑魆魆、形容枯槁。值堂的看见后,摆脸色示意那人快走,别影响做生意。大汉叹了口气说道:“你别看我现在这样,我也不是好欺负的。你们江南若没有我们打退长毛,你们哪里来的好日子!不过是我运气不好,落得这般田地。如果讲身份,别说你一个跑堂的,就是泰兴县县大老爷和我比官衔还差好几级呢!”值堂的催他不走,又听他口出狂言,皱着眉头起身要亲自赶人,可饶是如此也没把大汉吓住,他反倒哈哈一笑,因为值堂的推他纹丝不动,自己却跌了个筋斗,好不狼狈。

值堂气得要死,大喊要去找地保做主。大汉冷笑道,我正愁没饭吃,这个样也见不了老爷,你送我去刚好,我跟你去,只要老爷肯收留我,给我两天饱饭,我就感激不尽了。一番话让值堂更加气到语塞。

不过,大汉与值堂之间的争执都被冒得官听得分明,心想此人定非等闲之辈,于是叫住值堂别管,让自己来询问询问。说完把烟丢一边,坐起来,郑重问那人姓名和来历。大汉见冒得官态度还算恭敬,也换了一副神情,先感叹了一句“一言难尽!”,便坐在了冒得官跟前的一张小凳子上。这大汉身后竟悄无声息地始终跟了一个人,问得是其外甥,冒得官也不在意,只等大汉说出自己情况。

“我是湖南人,从前打‘长毛’都是冲在前面的,后来立功,保到了花翎副将衔,候补游击。”大汉缓缓诉说着一个久远的故事。当时记名提、镇,能借补个游击、都司,十个人里面都没有一个,何况内外交困之下,一旦被裁,无家可归,怎么会不流离失所呢。大汉接着回忆:“在营里的时候,许多人大笔钱也曾从手里流过,只是当时心高气傲,视金钱如粪土,花钱如流水。出营后身上也有点钱,只是坐吃山空,与人合伙做买卖也总是失败告终。就我而言,也是如此轨迹,到现在除了两件破衣服,就是几张破纸头,那些当年得的奖状、公文了。那种破纸头,真穷到一定地步,不能饱肚子也不能御寒,有屁用哦。可惜没人要,有人要我几文钱都想卖了它。”

冒得官听到这里心里一动,问大汉是否将那些东西带在身边?大汉称自己孑然一身,行李全无,不带在身上放哪里呢;冒得官要看看,大汉刚解开衣服,值堂的走来提醒冒得官别上当受骗了,一下子让大汉急了,生怕被坏了生意,抡起拳头就要打人,还好被冒得官喝止了。

因在衙门做过事,冒得官还是认得官方的奖状、公文长啥样的,看到大汉拿出的确实不假,就问价格;大汉犹豫了一下,后来要价一百五十块洋钱,但耐不住冒得官“屠龙刀”砍价到了三十块,先付三块钱定金,拿一张奖状,次日在烟馆将其他交割清楚。生意做成,时隔许久大汉终于摸到现钱,开心不已,此时值堂的竟斗胆来要回扣,他肯定不给,值堂的一定要,彼此争执不休,最后还是冒得官替他解的围。

第二天,一人带着二十七块尾款,一人带着所有公文、奖状,准时出现在烟馆;当下钱货两清,买卖双方满意而归。回家后,冒得官仔细看了一下公文上的名字,写着“毛长胜”三个字,名字不同,姓粗读起来却一个音,心里暗爽:天助我也!要发达了!

过了一天,冒得官向主人请假,其实是另谋门路,一心想要投效提标;那时提台驻扎江阴,他既然有门路,又有买来的奖状、文书,自然被收留了下来。不到两个月,冒得官被任命为炮船管带,从此以后是真正“冒名得官”了。他在江阴炮船一当就是三年管带,因来往的人少,竟从未被人识破过。

有一天,提台传令阅兵,许多炮划子在演练时管带们均站在船头指挥,偏偏冒得官站在船板上滑了一跤,直接掉进水里。两个会水的兵丁赶忙跳下去救人,好歹救了上来。提台坐在长龙船上观看,派了侍卫过去询问人还有气没有?而兵丁们把他背朝上悬空伏在三条板凳上,让喝进肚子的水淌出来,淌了半天肚子小了,便把人扛进舱里灌了两碗姜汤才悠悠转醒。提台的侍卫见状回去禀复,提台松了口气道,幸好人还在,他可是那谁保荐的,如果死了我该怎么交差哦。

冒得官次日一连请了三天假,第四天才来叩谢上司,口灿莲花地说些“感激不尽”、“托您洪福”之类的漂亮话;提台回道,你掉水里的时候我真替你捏把汗,若真被淹死了,我还打算替你向朝廷奏明恤典,给你儿子福荫呢,不过现在没事就不用啦。冒得官闻言又跪下去各种感恩。

“你跌下去的地方水有多深啊?看来水应该挺浅,毕竟你没有送命。”制台随口问道。

冒得官那时人都晕过去了,哪里会知道这种事?不过他一本正经地回道:“现在水陆营头都改了洋操,最讲究测量学问。我虽不会测,但单量还是会的。就我自己而说。那天跌下去的地方大概有五尺多深吧。因为我常听老人们讲,‘跳河自杀的人都是站着死的’,那天我嘴里能灌水进来,水一定没过了头顶;后来我拿靴子一看,靴底都是泥,可见当时已见底。我那会穿的三尺八寸的袍子,加上脑袋、帽子、靴子,可不就是五尺多嘛。”

提台问就不会是六、七尺吗?他继续信誓旦旦道:“我手下的那些兵丁,五尺深的水才敢下去救我,若是六、七尺他们就不敢跳了。这是我亲自实验的,不敢撒谎一个字,您若不信可以派个人去查查,看看我量的究竟准也不准。”一顿歪理输出下来,提台无语至极,敷衍说不用了,你量过就行,便让他退下。

各位看官大概窥斑见豹了,这位冒得官同志大概率是个草包,但他就是有不知哪里来的自信和胆量,不仅冒名顶替别人的功名,还对着上司能够脸不红气不喘地瞎说八道,真可谓“人不要脸,天下无敌”。

再过了两个月,冒得官又闹出了点幺蛾子出来。上头调他们去别的地方捉拿盐枭,那天晚上所有人都睡着了,盐枭溜上了他的船,把船上的帐篷、武器顺了个干干净净。他从梦中惊醒,提着裤子出来望,和一个盐枭刚好大眼瞪小眼对上了;那盐枭对着他的脸就放了一发空枪,直接把他吓得腿一软跪在舱板上,磕头如捣蒜般连声求饶。

后来盐枭跑了,他闹到县里去,责怪地方官缉捕不力;而且开了个假报失单,声称被强盗共抢去了血多贵重物品,一定要知县认赔。知县不干,奇道,清平盛世哪里来的强盗,自从我上任以来,严加整顿,别说盗案,就是失窃案都绝迹的。但冒得官耍赖不走,知县没办法只好帮他立案先才送走这尊瘟神;可才两天,他又来催讨钱财。但知县也不是吃素的,早已派人查明,哪里是什么强盗,分明是盐枭。

冒得官不管不顾道:“不管是强盗还是盐枭打劫,反正是你的管辖地出事的。”

知县急了:“这饭可以乱吃,话不可以乱讲的。强盗和盐枭区别大着呢!强盗打劫自然是地方官的事,但盐枭一定是对你们怀恨在心,才特意报仇的。如果不是报仇,为什么不抢岸上居民,专抢你们的炮船呢?况且你们炮船里又有兵勇和武器,你作为一船之主,也是有本事才当得,怎么不去打退他们,反倒吃了他们的闷亏?你说的肯定子虚乌有,我不信。”冒得官分辩白天肯定同他们干仗,但晚上都睡了才吃亏的。知县闻言,说既然是睡着了才动手就是偷了,怎么能算抢?这样才算我的事嘛。说着就吩咐跟班的,让捕快三天之内破案,才把冒得官哄走。

又过了两天,冒得官不死心,仍来催知县;知县恨极了,求助上司。刚好那时新到任一个提台,本府与其有点渊源,便把知县禀告的,写信告诉了提台,让他“看着办”。提台正好“新官上任三把火”,就想拿冒得官立立威,于是说道:“他自己被贼偷了,说被强盗抢,想讹知县赔钱,不是无赖吗?而且本来就是派他去拿盐枭,反倒被盐枭打劫了,这叫什么事儿?他怎么做管带的?没用的东西!”以此为由,干脆利落地撤了他的差使。

以上才是他灰溜溜跑到南京来的全部原因了。

好在冒得官在船上的时候狠狠得了几个钱,一到南京就四处钻营找出路。有人提醒他,当下南京城里羊紫辰统领面子最硬,手下营头又多,只要走他的门路,弄个营官当当是轻而易举的事;要走统领的路,不如先走他姨太太的路,姨太太早晚吹个枕头风,比什么都强哩。冒得官从小地方来不懂如何能接触到里头的姨太太,那人笑话他见识短,说要从门房开始磨工夫,什么侍卫、差官也捧着,这样他们不就能替你传信吗?多给他们一些好处,迟早为你说上几句好话,那时一句顶十句的;再有底下的老妈子、丫头也要笼络,她们才是一天到晚伺候姨太太的人,姨太太信任她们,她们帮你说话又更灵几分。

冒得官顿开茅塞,感激不已,却想总得见上统领一面才行;那人又说,见与不见,没有差使见了也枉然,只要见一次,以那为由讨好上面说的人,让他记得你,以后常来往,一切就好办了。

冒得官算请教对了,如法炮制一番后,送了许多东西,且天天跑来嘘寒问暖,与门上那班人都混了个脸熟。他还打听到目前羊统领八个姨太太里最受宠的是哪个:如果这位姨太太有什么事情吩咐下来,他便哈巴狗似的抢上前替门口那班人做,而且垫钱也从不提还的事,很快门口那班人跟他要好得不得了。他见情分到位了,就提了想谋差使的一丝,众人均称“小意思,小意思”。

恰巧这天,那位受宠的姨太太想裱糊一间房子,看中了一种有颜色花头的洋纸,派了多少人去买都买不到。有人把这事说给冒得官听,他立刻提起十二分的精神,花了三天时间,把南京城翻了个底朝天,跑遍了大小洋货店、洋行,竟最后真被他买到了。差官拿着东西去见姨太太看,正合心意,当晚就让人把房子糊好搬了进去。这差官正好是姨太太跟前红人,姨太太夸他会办事,他也不揽功,把冒得官的名号说了出来,又描述其如何跑遍城里城外弄到来孝敬太太的云云。

姨太太问冒得官什么功名?差官就把冒得官的“意思”直说了,曾在江阴带过炮船,是个副将衔的游击,如今无事,来着想求统领赏派个差使,来了几个月了还没见着呢。姨太太听完就懂了,因得了心爱之物心情大好,说道,要差使简单,你去关照他,让他明天来见统领,保管见了之后有差使。

差官出去就传话给了冒得官,冒得官哪有不激动的,心想有了内线果然与众不同,真没白白当一群下人的狗腿子那么久。

第二天冒得官如约而至,羊统领果然见了他,问长问短,当面许了差使。但他回去后,等了三天都没动静,就托差官去问姨太太;姨太太为了显示自己手段,当即把统领请来,撒娇卖痴地拉着统领胡子不放,硬是要统领立马答应给冒得官一个好差才肯放手,三天都不行,非要当天下命令。统领拿个小梳子梳胡子,已有好几根胡子被扯了下来,他也不敢吱声,因这姨太太是向来纵容惯了的,又爱又怕,只好出来立即给冒得官应付个差使。他不想增员,只能借口把护军右营的一个管带给炒了鱿鱼,让冒得官顶上去。

札子写好,盖了章、签了字,羊统领递给姨太太过目了,然后交给门口人安排;都不用人送信,冒得官早已等候在外头,下一刻就进来叩谢。统领无非是些场面话,姨太太想见没见着,他懂事地次日备了几份厚礼,把羊统领上上下下的人打点了一遍,接着就择吉日当差去了。

接差第一天要点名,突然其中有个哨官,上来应名;冒得官看了一眼觉得面熟,一时却想不起在哪里见过。那哨官也同时盯着他,看了个真切,他却是记得冒得官的。点完名,那哨官独自拿了名帖,跑去求见,冒得官内心疑惑:第一天上任他见我作甚?起先不想见,但那哨官非见不可,只好召进来。

上任首日,冒得官格外亲和,问他有什么事情?哨官先行官礼,接着忍不住当众开口便说:“大人,你怎么不认识我了?你老这官,不是那个时候在烟馆,我娘舅三十块钱卖给你的吗?你这个官,别人说值好几千银子哩!我就是他外甥,那天同在烟馆的,你还问我娘舅我是谁呢。我娘舅跟你说了我叫‘朱得贵’,是他外甥,你老难道忘了?真是贵人多忘事唷!”

哨官的话像倒豆子般吐出来,冒得官喊“住嘴”都来不及,一下子又怕又气,瞬间脸黑了呵斥:“混账!胡说!我的官是张宫保的,怎么说是你舅舅卖给我的?你是谁?你舅舅又是哪个?不要认错了人,快出去!好端端说这些话,岂不是无赖?再这样胡说,休怪我无情!”

朱德贵仍然梗着脖子继续说:“我哪里记错了?你左边耳朵后有一块胎记,我记得清清楚楚。不信大家去看,怎么是我胡说呢。我现在也不想要你好处,但我娘舅上个月病死了,棺材虽有,但还寄放在庙里没地方埋,只要你松松手,随便拿几个钱出来,弄块地葬了我娘舅,那你的恩典,我娘舅就是在阴间也会感激的。”

冒得官快气疯了,但无可奈何,只好冷笑故作淡定对众人说,你们听听,越发胡说了,估计这人有点疯病,你们快拉他出去吧,让他歇歇去。左右听令拖人出去,朱德贵却也被激怒了,大喊道,我说的是真话,哪里来的病,你爱帮就帮,不帮就不帮!人在做天在看,各人摸着良心说话,不是我娘舅卖给你,你哪里来的官?哪怕割我的头我也不赞同你说的!

“赶出去!”冒得官几乎要尖叫了,恼羞成怒,一直对左右说他是个疯子,要撤他的职。朱德贵也不怂,一边被众人拉出去,一边还与他对骂。

啧啧,朱德贵应该是个傻大憨,搞错了他娘舅手里的东西与买官之间还差了几个步骤,而且当众揭穿冒得官的丑事,冒得官能不愤怒吗?若是私下沟通,冒得官哪里又会舍不得几个钱封口呢。不过,事发东窗,这也算是冒得官做官路上的一个坎儿了。

冒得官气归气,心里却知道因此真撤他的差估计反而可能惹出是非,影响自己名声,不如忍下来,之后找他一个错把他摁在地上摩擦。做好决定,他就压下火气,扮作无事发生的样子安排事情。

头一件就是他的私事。他在江阴时,本有两个太太,分为两处住:一个是结发夫妻,生有一儿一女,女儿十七岁,儿子十一岁;另一个是与别人离过婚的女人,也不知怎样和她搞上的。他来南京,只带了那个二婚女,正房太太与儿女留在江阴。此时他已得了羊统领手下的差使,便记起结发太太来,即派了差官,把娘儿仨接了过来;坐着轮船,不消三四天已接到,安排在另外租的公馆里,而公馆正好在羊统领公馆的后门,为方便早晚向统领请安。

再者是公事。大营的规矩,每逢初一、十五,营官一定要升帐,聚齐手下所有将官,一起坐下来说闲话,当然表面上是“讲公事”。以前还有人交流用兵之道、杀敌之方,后来当营官的都没几个懂兵法的,只是个摆设,底下人又哪里傻到干把上司摆一边自己说自己的事,就渐渐变成“茶话会”了。

那天正好初一,冒得官率大小将官升帐坐好了,才说了一句“天气很好”,下面人群里,朱德贵就忽然“嗖”地站起来,朝着冒得官恭敬大喊了一句“娘舅!”然后又说“外甥在这里给娘舅请安。”把所有人惊得目瞪狗呆,冒得官更是气得面色紫了青、青了紫。朱德贵还不罢休,他从人群里拉出一个带着暗蓝顶子的人,指指那人嘲讽道,这是我娘舅的拜把子兄弟,娘舅是老把哥,他是老把弟,你们叙叙旧呗。

众人齐刷刷看去,只见老把弟已胡须雪白,而“老把兄”才三十多岁,明显不对,只是上面坐的是上司,底下死一般寂静。但冒得官终究还是忍不住了,猛地冲上前,对着朱德贵就抡拳头;朱德贵也不让着,登时二人当众上演了“全武行”!

冒得官骂,你个狗东西,眼里没上司,我打都打得!给我拿军棍来!

朱德贵也骂,你这不要脸的东西,冒了人家的官,还要打人,我就是不服你的管!你是个好的,敢不敢和我去统领那里评理!冒得官在气头上,还真就一起去找统领了,两人一路上还互相扯着辫子,足足走了三公里多的路,营盘和街上都是看热闹的,少说有几千人,一窝蜂都去了统领门口。

天色还早,统领正从钓鱼巷过了夜回来,在家里补觉;睡梦中听到外头人声鼎沸,还以为是营里不服克扣军饷造反,吓得瑟瑟发抖。几次派差官去打听,大家一看都是熟人,就光顾着劝,忘了回去汇报统领了,因此直到二人都放开手,才有人进来把实际情况禀明。统领听到不是克扣军饷有关的,立马胆子恢复了,张口就骂二人,都不是东西,营官不像营官,哨官不像哨官!又接着骂冒得官:“当初来的时候,我就看他鬼鬼祟祟,原来他的官是假的,这倒要好好查查!

羊统领这边说着,却让陪在一旁的姨太太心惊了一下,她替冒得官说过好话,这时便劝道:“天底下样样都是假的,官怎么能是假的呢?况且他在别处当过差,为什么前头没人告发他?这根本就是姓朱的想讹他,等他们出去劝劝就得了,用不着大惊小怪的,你别出去把事情闹大了。

统领听得甚有道理,便听从了;外面冒、朱二人,也已被众人劝住,各自回营了。

但这一闹,风波竟传到了制台耳朵里。次日传见羊统领,问起此事。羊统领心里谨记姨太太的叮嘱,忙说“没有的事”。可制台不信,非要他去查个明白,羊统领也只好答应下来。回去他就把冒得官传来,申饬了一通,又要调取他之前的功牌、奖状、公文等文件,冒得官不敢不从,只得呈了上去。

谁知一看,履历上年纪相差悬殊,如果论获取功名的年纪,他现在应该有六十多岁才对,但他的模样,却连四十岁都没满。羊统领看过了,哪里能没猜到其中猫腻,晓得他这官来历值得推敲,便笑着讽刺道,你本事不小呵,还没养下来,已经替皇上立了这么多功,令人可敬的很。说完也不看冒得官一张涨红的脸,就端茶送客了。

那事以后,冒得官整体待在家里愁眉不展,对着老婆、孩子唉声叹气。

俗话说得好,“一只碗不响,两只碗叮当”。自从冒得官娶了那个二婚女,就在家里经常搬弄口舌挑起是非。其实二婚女并没有和正房太太住一起,但心里总是嫌弃那母子三人;而正方太太也不遑多让,知道丈夫娶了那种不三不四的女人,心里难过,与冒得官吵闹不休。所以两边的仇恨,真是越积越深。

这些小事冒得官自然不在意,他自从得了羊统领的差使,回家开口闭口就是“统领长、统领短”,统领的好要表扬,统领的不好,诸如“包婊子、搞相好”的也要八卦。这些话平日里都让二婚女挺了进去,记下心里。

那一天冒得官在统领跟前碰了钉子回来,长吁短叹,走进走出,茶饭不思,戴着人就撒气。二婚女问也不说,后来从差官口里才知道与朱德贵的恩怨——女人计上心头,知道自己报仇的机会来了。

她进房里先软言软语安抚了冒得官,再主动说,今天的事,虽说是制台的意思,但统领也确实想找我们茬儿,处置权还是在统领手里,我们得想个法子补全过来才好。冒得官没好气地回道,我哪里不是这样想的,但我们刚来,手头根本没钱送了。

“又不是只有钱才能办事。”二婚女嗤笑。冒得官忙问什么法子,二婚女却假装为难,说不想得罪人,还是不说了。冒得官不依,一定要她说出来商量一下可行与否。

二婚女悄悄道,你不是说,统领专在女人身上用工夫吗?冒得官叹了口气道,他是在女人身上用工夫,你总不能去陪他,替我求情吧?二婚女撇撇嘴,说自己不是那种混账女人,一个女人嫁几个男人的。冒得官见缝插针地怼了一句,你要是有情节的,那这辈子应该只嫁给我啊。别说废话了,我们说正事。

二婚女板着脸,但顾及自己计划未实施,隐忍地继续说道,话不是这样说的,只要与老爷事业有帮助,用我的身体也不打紧。我不是听你讲,后营头周总爷不就是把自己太太献给统领享用才得的差使吗?只要你一句话,这算什么大事,别人能做,我也能做。只可惜我都四十多岁了,统领哪里会中意,不如年轻姑娘好哟。

这里有点意思,二婚女是如何哄得冒得官娶了她应该是有故事的,不过作者一笔带过了,但从二婚女的表白里可以猜测一二,哪个男人不会触动有一个女人肯为自己牺牲一切呢?但在古代,冒得官内心深处,还是不满娶来的不是“一手货”吧,所以才谈话间不忘了酸那么一句吧。

冒得官来了兴趣,急问这样的人哪里找去?二婚女说道,人是现成的,只要你敢拼一把;光你拼也没用,还得另一个人拼得,最好她本人愿意。冒得官一头雾水,完全不明白她说的是谁。二婚女足足卖了两个关子,被不断催促,才最后透露了合适人选:正是冒得官那年芳十七的女儿。

那一刻,冒得官如同被掐了脖子的鸭,一言不发。

二婚头劝道,女儿迟早要出嫁,出了阁就是别人家的人,总不能那她当儿子看待留在家里一辈子;反正迟早要出嫁,做大也是做,做小也是做。与其配给中等人家做大,还不如送给一个阔人做小。不光她自己丰衣足食,享受无度,家里人也好沾点光。为人在世,就得讲实在,为了虚名耽误多少人,我是看过不少的。

冒得官仍有做官的骄傲在,摇头道,我如今总算是三品的职分官,也不算小了,我们这种人家也不算低微了,怎么能拿自己家女儿给人做小老婆呢?这非但太太不会答应,小姐也不会愿意,就是我也不同意。二婚女看他不答应,冷哼了一声说自己“不该多管闲事”,就赌气去睡觉了。

然而,冒得官没能睡着,他盘算了一夜,始终想不到一个周全的法子,最后回想到二婚女的点子,竟越想越觉得可行。毕竟别无他法了。他把二婚女叫醒,改口称赞她主意不错,又问具体如何实施?二婚女见可以报仇,哪有心里不乐开了花的,计策早就想好了,她随即附耳上去,如此如此,这般这般,听的那人不住地点头。

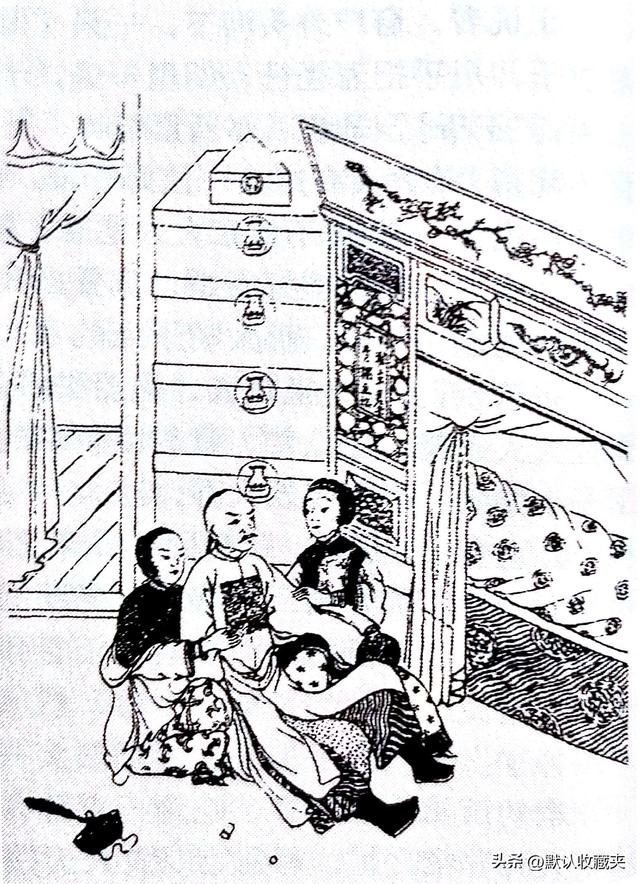

第二天大清早,他顾不上洗脸吃饭,急急奔去了太太的公馆敲门,进去就直奔太太卧室,然后掀开帐子就问“鸦片烟盒子在哪里?”太太还以为他去统领那里请安回来没过瘾,便说“在抽屉里”,又吩咐女儿替她爹打烟。他女儿的床就在太太床背后,小姐还没下床,他就从抽屉拿到烟盒子,揭开盖,以迅雷不及掩耳之势拿烟抹了一下嘴唇,旋即扔掉烟盒子,往地上“咕咚”倒下去,嘴里喊着:“我哪里要吃烟,我要寻死!我死后你们好享福!”喊完了就四脚朝天,不再吭声,把房里的母女俩吓得魂飞魄散,还没反应过来发生了什么。

连日来朱德贵引发的麻烦,她们也有所耳闻,但万万想不到老爷会因此吞烟自杀。可天下断没有看着丈夫、父亲自杀不救的道理,太太、女儿虽哭喊,但还是令人一面去讨药,一面去拿粪来给他催吐。冒得官根本就是在假装自杀,怎么可能张嘴吃粪?母女俩便亲自动手,打算撬开他的嘴,把粪往里灌。

冒得官急了,连忙摆摆手,挥退屋里其他人,一骨碌坐起来,装作不行了的样子慢慢说自己要交代临终遗言,为什么要寻死。母女俩催他快说,他却指指小姐,说道:“我为的就是你呀!”太太不解,他一副痛心疾首的表情说道:“说说我的气就上来了,我想我们也不是什么低微人家了,统领一定看上了她,一定要她。”

太太完全没想过自己女儿给人做小老婆的可能性,奇道,统领不是有太太、姨太太吗?还娶什么太太?

“呸!他要她做小,你想我的脸搁哪里去!所以只能寻死。这也怪我们女儿不好,我们前门紧挨着他的后门,我们女儿就喜欢往大门口站,他一天到晚进出两次,不知道哪天看到了吧。刚好前天姓朱的同我捣乱,统领借此为由,要撤我的职,还要查办。太太,你知道我这官怎么来的,若被查到,我就死路一条了。所以想来想去,无路可走,只能自己了结了。你们一定要救我回来,除了把女儿孝敬给统领做小,再没第二条路了。你说我肯不肯!”太太、小姐均沉默不语。

冒得官倒越说越起劲,逼问道:“你们还要我自杀,还是等统领禀过制台,那我参观查办?不一定是杀头还是充军,这得碰运气了。总而言之,和你们是再也见不着面了。”说完还抹眼泪,拿眼角偷看女儿的反应。

太太听了,心里既惦记丈夫寻死不知能否救活,又舍不得女儿去给人做小,因而一颗心七上八下,忍不住扑扑掉泪。至于小姐本人呢,她平时由于无聊爱站门口看确有其事,也见过统领几回,一个又粗又蠢的大汉,心里着实不愿意;但现在为了这事,害她爹受苦,她又于心不忍,只怪自己命苦,遭此磨难,所以也只是一直哭。

可怜的女孩子,此时是万万想不到自己的亲生父亲,能够为了自身官途,演了这样一出自杀的大戏来逼迫她同意给其上司做小老婆的吧。但有时不知道,未尝不是一种好事。

冒得官见母女俩只是哭不说话,有些着急道,我的命就在你们手里,怎么说,要我活还是死?

小姐哭着说,总归是我不好,害得您要去寻死,不如等我先寻个自尽吧!说完就要拿起地上的烟盒子往嘴里送,却被太太一把抢过,生怕看到丈夫、女儿一齐丧命的悲惨场面。

冒得官压根不在意女儿是不是真的吞烟自尽,活的才有用,死了有何用?他故意灰心丧气道:“算了,你们索性让我死了吧,也不用来救我了。我自己养的女儿不能救我一命,我活在世上还有什么意思呢?”

话说到这份上,还能看不懂她父亲的戏码,就是自己装傻了。小姐一脸灰败之色,绝望说道:“算了,你们不让我死,一定要我做人家的小老婆,只为你老人家的脸面过得去,别说是送给统领做姨太太,就是做叫花子,我敢说一个不字吗?现在我不答应,就要担上逼死你老人家的罪名!这个罪名我可担不起,横竖拿我身体去换,但愿从今以后,换得你老人家升官发财就是了。”一段话里没有一个字说“怨恨”,可又句句透露出“怨恨”。

这番话里有多少复杂的情绪,冒得官丝毫不觉,他见女儿应允,满心欢喜,立刻假惺惺作出呕吐状,干呕几下,吐出些白痰。母女俩问他感觉怎样?他连连点头,说自己好多了,都吐出来了应该没事;然后爬下来给他女儿磕了个头,影帝般演技深情道,我这条老命是你救的,将来我老俩口有什么好处,绝不忘记你。

他女儿也只好跟着跪下,扶起她老子,满肚子的委屈无处诉说,半天才干巴巴挤出一句话:“这是女儿命里所致,怨不得你爸。”这傻闺女哦,实际这事完完全全就是她爹招来的,只是古有“未出嫁从父”,她能有什么话语权?

冒得官歇了一阵,吃了点东西,就叫太太帮小姐收拾东西,没准儿一说妥了就要送人过去的,吩咐完就扬长而去。

走出大门,冒得官有新的问题要解决。这头搞定了,那头该找谁牵线呢?姨太太那条旧路子肯定不行,谁会傻到给自己找竞争对手啊!后营周总爷也不行,他自己就献上自己老婆得的美差,怎么可能帮我送女儿进去呢?当面求也行不通,统领就算有那个意思也不好答应不是?思来想去,想起一个小侍卫,每次统领外宿的时候,都会跟着出来拿烟枪,伺候前后,很得统领信任,这条门路倒可以走一走。

说做就做,他找到小侍卫,塞了几两银子,说明情况:家里女孩子长得还可以,今年刚满十七岁,常常站在门口,统领肯定见过的。听说统领还想娶位姨太太,我情愿将我女儿孝敬了他。但这个媒人我不好自己做,所以想借你老哥的金口,帮忙说一声,但也不能直说是我女儿,不然怕他老人家不肯来。我推心置腹跟你老哥说一句吧,我的功名还能不能保住,决定权在他手里,若他老人家不肯,我的事就完了。如今暂且瞒住他,等生米煮成熟饭,他也赖不了了,我的事也好了。只要我差使还在,咱们日后好相见!

小侍卫得了银子,满口应下,不过打趣了一句:“你倒是会往上爬,索性做起他的小丈人来了!我们倒要尊称你一声呢。”说得冒得官脸都红了,诺诺叮嘱道:“为了混口饭吃,你帮个忙,我先回去准备,你务必让他老人家今晚光临。”

小侍卫果然替他私下回了统领,说辞是这样的:我们后门来了一户新邻居,就只有母女两个,听说都不怎么正经。女儿今年十七岁,长得一顶一的标致哩。昨天见过她娘,她娘托我找媒人帮她女儿说媒,就是给人做小也做得,也不要什么身价。统领如果中医,保管一说就成。而且不用另外租公馆,等晚上过去就得了。

一派天花乱坠的话,把羊统领很快说心动了。他本就是个好色之徒,在后门常进常出,也见过那女孩子几面,的确蛮出色的,现今听了小侍卫的话,不免蠢蠢欲动,但也没表态。不过,小侍卫跟久了东家,看那货神情就知道上钩了,顺势说道,我现在就去招呼她娘一声,统领晚上直接去就行了。

出来他就去找冒得官,通知大功告成。冒得官听了,心里松口气,说道:“家里交代好了,只等他老人家晚上赏光。我在这里不方便,先去别的地方躲躲,明儿一早回来。”

“明儿一早做丈人不是?”小侍卫又开玩笑,再次把冒得官说得脸红,讪讪地出去了。小侍卫也回去转禀统领,以便晚上成好事。

因为是上赶着做人小老婆,别说像样的婚礼,身为良家小姐,却连坐顶小轿被抬入公馆的机会都没有,而是被自己亲爹,像卖妓女的初夜一般,招“嫖”上门。冒得官用自己女儿的清白和一生幸福保住的红顶子,不知道是否会戴着烫脑袋呢?哎,本书中作者李宝嘉描绘了众多人模狗样的官员,冒得官真可算得上其中顶不是人的了。

,