提起同仁堂乐家大药铺,老北京人可谓无人不知无人不晓。在老北京,同仁堂乐家老药铺不是成立最早的,但却是最出名的。同仁堂的命运也是相当坎坷,曾由乐家转手张家,再由张家交到乐家。在晚清民初,同仁堂在乐家经营管理之下发展迅速,成为老北京几百家药铺中的翘楚。随着乐家族人的繁衍,支派分立,不同名字的乐家老药铺在北京、上海、南京等地相继成立。他们虽都是乐家族人,都经营着中药铺,但他们对中药与西药的观念却有着很大的分歧。一部分人认为还是老祖宗的中药更胜一筹,而另一部分却用实际行动证明,在他们的心中,西药更有优势。因为他们生病后,多选择看西医,吃西药。

模拟老中药铺

一提乐家,必讲乐家四大房。因为,从乐家四大房开始,乐氏家族人员逐渐壮大,乐家药铺也才开始走出京师,走向全国。四大房中,乐家大房的后代,开了乐仁堂与宏仁堂。而后代又多曾留学海外,所以比较崇尚洋派。那时,他们的家中既有中餐厨子也有西餐厨子,因此,中餐和西餐都可随时品尝到。居住的房子虽然多是四合院的中式建筑,但在房间里不仅有中式装饰,更有西式装饰。就连衣服的款式也是根据不同的场合,穿着相应的长袍马褂或西装。更让人惊讶的是,大房的洋化不仅反映在衣食住行上,更体现在医药上。大房虽然开了乐仁堂与宏仁堂中药铺,但真正生了病,却很少找中医看病,自然也很少吃中药。那时,他们却与协和医院和德国医院的大夫联系密切。一方面,他们留过洋,在语言上可以很好的交流,另一方面,他们承认大部分的急病、重病还是需要找西医,吃西药治疗。

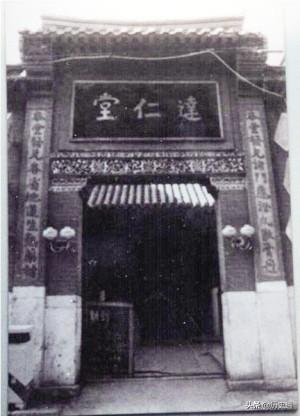

同仁堂老药铺

老大房孩子出生一般也会去当地医院找西医接生,小孩生病了也会去医院的小儿科看西医。甚至老大房的后代中还出了两个比较有名的西医。有人会问,难道他们家开中药铺一点也不吃中药吗。不可否认,他们也吃中药,但基本上是在没有病的情况下吃一些预防的。 比如,小孩出生时,一般过几天就给吃化毒丹,一直要吃一百天。大房的后人回忆:“吃了这种药,之后就很少长青春痘和粉刺。”同时,他们小时候在睡觉之前,还吃一粒牛黄清心丸。牛黄清心丸有加料的和不加料的两种,他们吃的是加料牛黄清心丸,并不苦,好似吃糖一般。最难吃的还是妙灵丹,因为那是由猪苦胆做的,又苦又臭。这些都是平常没病,小孩吃的,以预防为主。如果小孩感冒并不严重,还是吃中药的银翘解毒和羚翘解毒,但真正出现发热大病,一定要到医院找西医吃西药才管用。当问他们到底信中医还是西医时,往往会得到这样的回答“中药铺是祖宗开的,信不信也得开。”从中也可看出,他们虽然开中药铺,但还是更倾向于西医西药。不得不说,在他们的心中西药要强于中药。那时,协和医院设立了中国第一个脑外科。这就让当时京师的普通百姓甚至是中医不得不佩服,因为他们亲眼目睹了开脑。然而,中医那时确实没有。在《三国演义》中,据说华佗可以开脑,但似乎并没有找到他为病人开脑成功的例子。华佗到底有没有开脑的医术,还是一个谜。

老协和医院

其中大房中最出名的人物当属一个叫乐笃周的。此人曾在上海开了同仁堂,很有远见和魄力。为了发展药铺生意,他曾游历了欧洲和美洲,着实让他大开眼界。之后回国,他立刻把南京同仁堂的里面的设备全部换成了洋派,电器一律是西门子的。所以说,这一方房的后代洋派比较多,在国内上的也是燕京大学,很多人选择出国留学。即使在中学时,他们上的也是美国教会的贝满、育英中学。

贝满中学

四大房中二房的后代开的是永仁堂、沛仁堂、怀仁堂。二房的人虽然在衣食住行上比较洋派,比如有人曾买过像“土豆”一般的日本尼桑车,买了自动换片的唱机。有人还买了先进的彩照照相机。尽管这样,但在经营药铺上,他们还是认为中药更胜西药。因为,中药无不效之理,都是老祖宗千锤百炼一路试验过来的。同时,他们还认为中药讲究的是药性,而药材里面的化学成分不是单单用化学就能分析透的。就如脉搏、寸关尺,肺脾命门。命门是属火的,阳的,肾是主水的,两个都需要调和,只有号脉才知道身体那一部分的经络出现了问题。所以中医讲究经络,中药治的不是病而是人。因为,一样的病在不同的人身上表现是不一样的。所以,在二房后人的眼中,他们认为中药要比西药更胜一筹,正好与大房的后人观点相反。

怀仁堂

乐家三房开的是宏济堂、乐舜记和济仁堂。其中最出名的当属宏济堂,因为它有独一无二的驴皮膏。其中,三房的乐敬宇不仅对中药相当了解,还是一位不错的中医。对中医药方面的古书更是有一定的研究。在衣食住行上,三房对于洋派的追求比不上二房,更难以与大房相比。但三房和二房一样,还是认为老祖宗传下来的中药要比西药强。中医讲究“上工治未病,中工治已病。”而中医的望闻问切,在治病中四诊更是缺一不可。

宏济堂

乐家四房的后代开的是达仁堂,也是同仁堂乐家药铺的第一个分号。但四房与大房观点一致,因为他们大部分人也曾出国留学过,所以,接触洋派的东西比较的多。其中,乐家做官的多出自四房,有人甚至在前清做过外交官。四房与大房一样,坚信西药要比中药强。然而,四房的后人还是做出了一个大胆的想法,那就是中药西制。他们想把过去需要熬制的草药制成西药的颗粒状。最终,功夫不负有心人,经过一番挫折,发明出了中药冲剂,后来又改名为中药颗粒剂。不得不说,这是同仁堂一项质的飞跃。

老达仁堂

过去有很多人认为,同仁堂乐家老药铺既然经营中药生意,一定会坚信自家的中药要比外国传来的西药更胜一筹。他们甚至会主动的排斥西药,有病也会像以前大多数人那样,只看中医,只吃中药。因为,很多人相信代代相传的中药一定会比西药强。然而,同仁堂乐家人的意见并不统一。一部分人出国留洋,真正看到了西药的优势,在他们看来,西药有着中药难以媲美的作用。他们只把中药作为无病预防,小病小治的选择。而真正遇到大病,他们还是会选择医院里的西医大夫,吃西药治病。他们卖中药,却选择吃西药,这让现在很多人难以理解,但在当时他们确实认为西医西药能治大病。这种观念不是一个人具有的,而是乐家大房和四房中的大部分人的观念。

民国西医大夫

但二房和三房的大部分人却与其他两房有着不同的看法,他们与当时京师大部分人一样,认为老祖宗几千年传下来的中药要更胜西药。所以,他们研究医书古方,学习中医,就是为了发扬中医中药。他们认为中医中药能治病,不是简单地只吃药,而是要通过望闻问切彻底了解病因所在。根据不同的病,不同的人,开出不同的药。中医中药在于调和人的身体,能达到治本的效果,而西医往往只能治标。

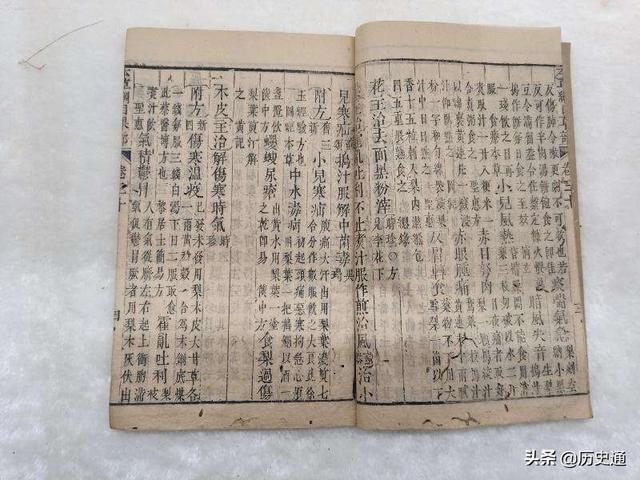

医药古书

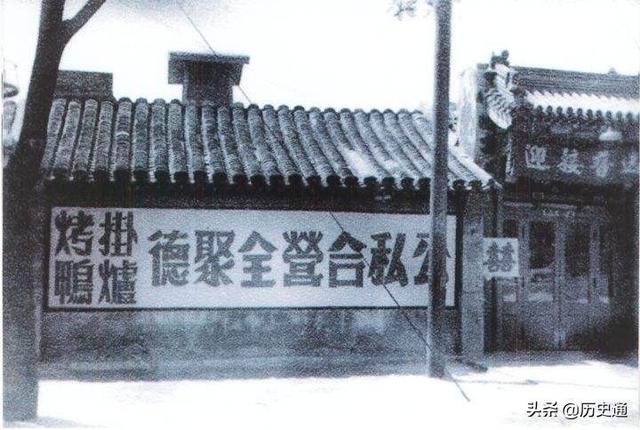

同仁堂乐家,四大房两派之争,各有各的坚守,各有各的观念。中医中药和西医西药到底哪一种更有优势,到现在也很难下一个明确的结论。何况,百年前的同仁堂四大房两大派关于中药西药的不同意见呢。一直到了1954年,老北京的三大行业巨头,医药业同仁堂、饮食业全聚德、绸缎业瑞蚨祥,三家进行试点公私合营。在国家的怀抱中,同仁堂得到了巨大的支持和帮助,因此发展相当的迅速。从此,中药西制也进入了规模化、流水线生产。

全聚德公私合营

中医和西医,中药与西药,本没有高下,优劣之分,只有同时存在,才能发挥两者最大的作用。因为有的病,西药只能治标,而用中药调和最终方可治本。但有的病又快又急,很难用中药做到慢慢调和,这时就需要西药上场了。所以,两者相互存在才能发挥最大的作用。