当南明末代皇帝朱由榔被押往云南后,谨慎的吴三桂派遣自己认为最可靠的满清八旗将士看守,吴三桂怎么也不会想到问题恰恰出在这些八旗将士身上,以四十名八旗武官为首的两千余名八旗将士救走永历帝“反清复明”。当然,这场荒诞的闹剧被吴三桂及时派兵平定。这次八旗兵变的的背后不仅仅是单纯的“反清复明”,而是清初满清八旗这种执行力极强,以军事为主导的组织衰败的冰山一角。

南明永历帝朱由榔是明神宗万历帝朱翊钧的孙子,其父为桂王朱常灜。时值明末天下大乱,朱由榔的父亲桂王丧失了封地,朱由榔便跟着父亲颠沛流离,朱常灜死后朱由榔的三哥朱由楥继承王位,没过多久朱由楥病逝,朱由榔成为新的桂王。

明亡后,在南京的明朝官员先是拥立福王朱由崧建立了南明。因年号为弘光,所以史称弘光政权,腐败的弘光小朝廷几个月后便被清军攻破。次年郑芝龙等人拥立唐王朱聿键在福建称帝,年号隆武,史称隆武政权。随之鲁王朱以海在浙江称帝,危亡之际隆武政权与鲁王政权不仅没有同仇敌忾抵抗清军,竟然为争正统明争暗斗,各自为政,正好给了清军各个击破的机会。之后隆武帝遇害,鲁王逃亡海外。隆武帝遇害两个月后桂王朱由榔在广东监国,一个月后隆武帝的弟弟朱聿鐭又在广州自立称帝,几天后永历帝得到消息慌忙称帝,双方为争正统又互相攻伐,同室操戈,南明内部再次元气大伤。

福王粗知文墨,鲁王薄晓琴书,楚王但知痛哭,永历惟事奔逃;…谁知赵氏一块肉,入手即臭腐糜烂。如此庸碌,欲与图成,真万万不可得之数也。——《石匮书后集卷第五》

一个多月后,唐王政权被清军歼灭,鲁王被俘后自缢。永历帝率部逃往广西继续招揽旧部,同时联合大西王张献忠旧部继续坚持抗清斗争,期间孙可望和李定国又为争永历帝互相攻,最终孙可望被李定国击败后投靠清朝。

永历十三年(公元1659年),清军攻占云南,永历帝逃往缅甸北,期间与李定国部分离。明朝虽然曾经是缅甸王的宗主国,但缅甸王莽达喇(Pindale)知道南明大势已去,清朝统一已成必然,永历帝不过是来政治避难,所以只是接济永历帝日常物资。期间李定国率军多次入缅,希望接回永历帝,因缅甸和永历帝身边的奸臣所阻未果。

十七年,定国、文选与缅战,索其主,连败缅兵,缅终不肯出由榔。——《明史》

咒水之难,永历帝被俘不久,缅甸发生政变,缅甸枢密院(缅甸名:鲁道)废黜并处死莽达喇,立莽达的弟弟莽白(PyeMin),新缅甸王邀请永历前来祝贺,永历帝当即就表示对这种从至亲手里夺权的行为十分厌恶,“以其事不正,遂不遣贺”,因此彻底得罪了新缅甸王。

缅甸王剧照

心怀不轨的缅甸王诓骗永历帝来咒水誓盟,最后缅甸王派遣士兵杀死大部分南明官员,并囚禁永历帝及其家属,可怜的永历帝只能靠附近僧侣的救济苟延残喘,同时清军向缅甸王索要永历帝和君臣,并政治施压,武力威胁。

时缅甸弟弑兄自立,欲尽杀文武诸臣,遣人来言曰:“蛮俗贵诅盟,请与天朝诸公饮咒水。”——《明史》

半年后,清军大军压境,兵锋直指缅甸,缅甸王大惊失色,立即将永历帝献给清军,这是永历十五年。期间,吴三桂率军入缅时,永历帝写信乞求吴三桂饶命,并异想天开的希望吴三桂回心转意,永历帝的幼稚实在令人唏嘘。

“倘能转祸为福,反危就安,以南方片席,俾朕备位共主,惟将军命。是将军虽臣清朝,亦可谓不忘故主之血食,不负先帝之厚恩矣。”——《南明史》

随后永历帝被清军押往昆明囚禁,永历帝虽然软弱无能,优柔寡断,但是相貌堂堂,身躯健硕,期间吴三桂还是恭恭敬敬的去觐见永历帝,永历帝见到吴三桂一顿痛斥,主要就是说吴三桂世受明朝皇恩,却干出背主求荣,恩将仇报的卑劣行径,吴三桂长跪不起,缄口不语。吴三桂当时大概是心中有愧吧,可能也想到了自己会背负千古骂名。

满清八旗救永历说完事件背景下面说事件过程和分析。当时吴三桂为防止汉人士兵中有人被策反救走永历帝,便派遣自己认为最可靠的满洲八旗将士看守永历帝,可是吴三桂怎么也没想到,发生叛变的恰恰是这些八旗将士。

首先这种说法不是空穴来风,在钱海岳先生《南明史》以及《庭备录》、《云南备徵志》都有明文记载的。

满兵中有蓝旗章京兀儿特者,见而大愤,曰:“吴三桂食明厚禄,何无毫发恩乃尔!”谓其下曰:“此真天子也,可奉之为百世功。”八旗将士拜呼万岁,争去辫为号。——钱海岳《南明史》

这一段内容是介绍救永历帝朱由榔的人物以及当时的情景。而在这段文字之前还有一段文字引人深思。

上自蒙尘,冠马尾愣鬃帽,衣屯绢大袖袍,束黄丝带,举止端庄,甲士参谒,静坐不视,奏语不答。——钱海岳《南明史》

前文就已经说到,永历帝相貌堂堂,身躯宽大,举止端庄十分具有天子相貌。满清八旗兵是被永历帝的相貌和个人魅力征服了?目前是有这种说法,但似乎不太切合实际,当时明朝大势已去,清朝风头正盛,问鼎天下只是时间问题。这些在清军中征战多年的将士不可能不知道。

这个观点实在是经不得推敲,即使那些满清八旗的将士是十足的颜控也不会拿着身家性命来犯出如此得不偿失的错误,关于满清八旗救永历事件记载比较详细的是钱海岳先生的《南明史》,而顾城先生所撰的《南明史》对于此事只是一笔待过,见下文引用处。由此可见,这个问题本身就十分矛盾,史书中只是记载了八旗将士救走永历帝,没有详细的记载这次兵变的前因后果。如果仅因为永历具有天子相貌就令满清八旗将士誓死追随实在是不能让人理解,这个说法完全可以排除,这里就不再赘言。

吴三桂于下营时均将朱由榔一家置于附近地方帐篷内,由满洲官兵严密看守。原先随从永历的明朝官员妻妾躲过咒水之难后,又被满洲官兵抢去。——顾城《南明史》

另一种观点似乎就显得有根据了,那就是当年努尔哈赤在统一女真部落时曾经结下的世仇,甚至是列举出努尔哈赤曾经征服海西女真扈伦四部之一叶赫部末代酋长金台吉的那句“吾子孙虽存一女子,亦必覆满洲!”这样看来似乎有一定的道理,但也是经不起推敲。

曾经被努尔哈赤统一过人部落都把他们打乱编入各旗,仅叶赫那拉一氏就分散在各旗之中,他们没有条件更没有这个必要来反清复明。纵使他们私下密谋许久,但这次参与兵变的武官有四十余人,士兵也有两千余人,不可能做到被前线密谋者统一指挥。清初八旗主要是一个军事组织,其次才是政治组织和生产组织,上层对下层的命令执行力度十分灵活有效。所以应该暂时脱离下层官兵之间的讨论,转向清初高层之间的矛盾寻找答案。

八旗救永历是高层与底层的矛盾堆积史书中往往被人忽略的文字或许就是解开谜团的关键之一,“章京”满语中就是将军的意思,清太宗皇太极时期曾规定除一旗的军政长官固山额真之外,其余武官都可以称为“章京”。上文的武官是甲喇章京,就是参将。这个参将属于正蓝旗,这一点在《云南备徵志》里有明文记载。

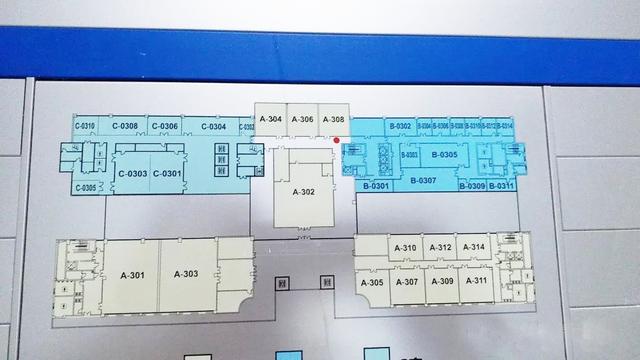

《云南备徵志·卷十六》

正蓝旗建立初由努尔哈赤第五子莽古尔泰统领,莽古尔泰意图谋反被杀。皇太极便把正蓝旗和自己的正黄旗混编,组成新的正黄旗和镶黄旗,皇太极从中抽取8个牛录划分给豪格,组成新的正蓝旗,所以在顺治初期正蓝旗是由皇太极长子豪格统领,在皇太极死后多尔衮和豪格争帝位导致两人的矛盾越积越深,即使在顺治帝继位后两人仍然明争暗斗,只是没有爆发大规模武力冲突事件。看似稳重的镶蓝旗旗主济尔哈朗选择倒向豪格阵营,但显然济格尔朗在多尔衮和豪格的争锋中目光更为长远,正是他提出了一个折中的方案才让双方妥协,皇太极的第九子福临顺利继承皇位,也就是顺治皇帝。而济尔哈朗的真实面目一直到顺治帝清算多尔衮后才彻底暴露出来,当然这是后话。

多尔衮剧照

1649年,也就是顺治五年,多尔衮罗织罪名要处死豪格,最后在顺治帝的劝阻下才改为免死囚禁,不久豪格就死于狱中。两人的政治争锋以多尔衮的胜出宣告结束,豪格死后,多尔衮开始吞并豪格的势力。

构陷威逼,使肃亲王不得其死,逐纳其妃,且将官兵、户口、财产等项不行归公,俱以肥记。——《清世祖实录》

多尔衮吞并豪格的势力时最主要的手段就是“换旗”,多尔衮为了长期占有正蓝旗的人员和财产,便将正蓝旗的旗人调往镶白旗,然后再派遣镶白旗的人调往正蓝旗,彻底打乱编制后就变成了以白旗领导蓝旗的格局,多尔衮胞弟多铎的镶白旗改为正蓝旗。

正白、镶白、正蓝、镶蓝四旗旗帜

多尔衮这种互换旗籍的做法看似是一种巩固自己实力的可行手段,但却忽略了被换旗籍的旗人。首先是原属于正白旗和镶白旗的旗人被换为正蓝旗,而正蓝旗和镶黄旗、正黄旗一样是由皇帝统领,是上三旗之一。即使在多尔衮死后顺治帝为加强皇权亲自统领多尔衮的正白旗,这样本是上三旗的正蓝旗人依然是下五旗,并没有因为多尔衮被清算而成为上三旗。

满洲八旗本没有高低贵贱之分,但上三旗和下五旗的固定格局形成后就有了高低贵贱之分,上三旗不管是从地位和待遇上都要明显高于下五旗,而下五旗在机遇方面也明显弱于上三旗,上三旗作为皇帝所属,肯定是近水楼台先得月。这就使各旗内的矛盾从上到下都存在,而下五旗无法打破这种固定的局面,只能依靠攀附上三旗和立下一定的战功才能被抬旗,当然难度特别大。列如乾隆时期权臣和珅极受乾隆宠信都没有获得抬旗的待遇。本次兵变的正蓝旗章京兀儿特就是属于这样一个极其混乱,又矛盾重重的正蓝旗。

八旗铠甲

可以说从八旗创立之初到多尔衮死后顺治亲自统领正黄、镶黄、正白三旗之前,各旗内部因为高层斗争,频繁变动造成了八旗战斗力和凝聚力的衰落。

毫无疑问,满清八旗救永历的这次兵变注定不会成功,而这些救永历的八旗将士不会是努尔哈赤曾经敌人的后代单纯的报复爱新觉罗家族,更不是真的被永历帝的个人魅力所征服。而是一种长期积累的矛盾形成的一种必然的结局,也是以顺治帝的中心的高层授权的行动,甚至是直接命令的行动。不管是为了抢夺永历立功还是真的要反清,但最终目的都是不满足于已经形成的固定局面而采取的非常措施,永历虽然是这次兵变中的主要人物,但更是一枚被利用的棋子,他和那些底层的满清将士一样,被利用完随时可以丢弃。

这次兵变听起来荒诞,但并不是主要问题所在,主要问题是这次兵变的背后暴露了清初八旗就已经开始衰落的现象。

结语:内讧从来不是南明专属通过以上分析,不仅可以看出这次荒诞的兵变实际暴露了八旗内部的矛盾和清初就开始衰败的局面,更可以看到清初满清八旗和同时期的南明内部一样,一直存在同室操戈的现象,只不过清初内部的斗争没有动摇清朝的根基,反而是顺治帝利用这些斗争一步步加强皇权。反观南明内部的斗争,皇权一直处于被动,每次互相攻伐都让南明一步步走向灭亡的深渊。

参考文献《明史》、《大清世祖章皇帝实录》

[美]司徒琳《南明史1644—1662》、钱海岳《南明史》、顾城《南明史》

《云南备徵志》等

,