一

对于知行书墅的孟先生来说,拥有和少游两位高徒,既是一件快慰之事,又有一点甜蜜的烦恼。

先说允明。允明天资聪颖,未及弱冠就考中秀才。私塾先生教的书,他总是头一个就能背下来。他的字写得也好,俊逸洒脱,与他的为人有几分相似。正因为字写得好,他就爱写,而且喜欢一边看书,一边在书上做圈点、眉批。他看过的书,龙飞凤舞的行书笔迹随处可见,有时候他的圈点比书上的字还多。他的书箱里装了很多古董物件,但却鲜见一本书。偶尔找到一本,也是胡乱塞在箱子角落里,或者残缺不全。先生见他如此糟践书本,多次教育,他仍旧我行我素。他自有道理:“书是要记在脑子里,装在肚子里的,装在书箱里,摆在书架上,那不是把书当作器物了吗?我愿意收藏古董器物,铜器、瓷器、漆器、香炉、古砚、名画、古琴……凡是精美之物,能入法眼,皆想办法收入囊中,但是我不愿意收藏书。书读了,该记住的自然会记住,记不住的多看几遍照样也会忘记。古董器物不一样,可以留在眼前身边欣赏把玩。”为了搜寻这些古董,允明的大部分时间都用在行走街肆乡野,鲜少静下心来在书房潜心用功。

少游也是一个有天赋的书生,与允明最大的不同就是,他爱书惜书。他的书本,用了一天和用了一年,几乎没有太大的差别。他从不在书上随意圈点,更不会折、卷书页。可是,他不在书页中涂画圈点,何以把书读进脑中?他自有他的办法。那就是看书的同时,他会另备纸笔,对于书中重点要点,以工整的楷书另外誊写或者批点。这样,书读完,笔记也随之完成,下次读书,只看笔记,就能找到书中之要点。每次看书之前,必定要洗手,尤其是不能让同时摆放在书桌的墨水砚台玷污了书本。除了爱书,他也爱藏书。他的书房里,三面墙壁皆为书架,书架之上,各类书籍,经史子集,分门别类,井井有条。书架之书,每日掸除尘土,每半月日晒通风,书架各个角落,樟脑丸子必定点缀其间。而书房里,沉香的香气也会袅袅不绝,防潮防蛀,保护得十分妥帖。少游也是出生在富贵之家,家里有良田产业,购置书籍出手阔绰,毫不吝啬,不到三十岁,他除了文名和诗名,还获得一个远近闻名的藏书家之名。可就因为做了藏书家,他终日埋首书室,成了一个书呆子。

在先生看来,好古、藏书当然是文人的雅好韵事,无可厚非。但两人对雅好却过于痴迷,且剑走偏锋,长久沉溺,玩物丧志,荒废学业,并非可取。若是适可而止,动静结合,才能行稳致远。道理总是道理,说教令人反感,先生深明此理,只好由他俩去了。

二

戊戌之年秋意初降的佳日,野外草木色彩斑斓,天高气爽,正是踏秋的好时节。孟先生差人通知允明,约在当日未时,与少游三人同游虎丘。

允明来到少游家里,他正在书房整理、翻检一批从他处购得的古籍。这批古籍是当地颇负盛名的前朝文士夏氏所藏,他花费了巨资从某书商手中购得。前一日,他整整花了一天时间在书房整顿这批书。如今新书入库,他站在书架前,望着心心念念的书入了架,一股喜悦之情油然而生。在书架前就这样毫无目的地检视了一圈,他又从书架上抽出一本夏氏著述,坐在书桌前双手摩挲,翻阅。

正在这时,门外传来了允明的声音:“先生有请,同游虎丘!”

未及起身,允明已经进了门。少游笑笑,把手中的书合上,举到好友眼前扬了扬:“我发了一笔小财!你看,夏氏文存,据说失传已久,如今纳入我的书屋了!”

“哦,书是好书,借我看看?”允明也有了兴趣。

“你?看不行,想看,叫你的书童来抄倒是可以!”

“怎么还要这么麻烦?”

“你懂的,你看过的书,那还不是成了你的行书天地?”

“哈哈哈……”

闻罢此言,两人相视大笑起来。

“走,走,别让先生等!”允明拉着少游的手就走。

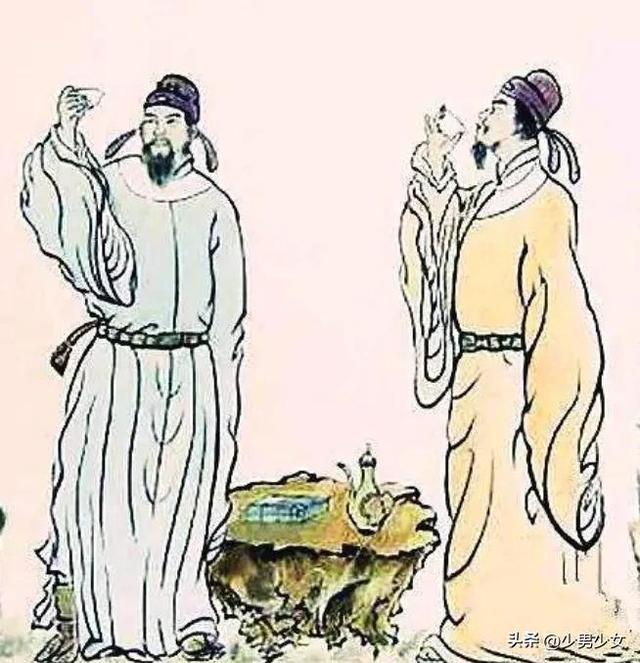

两人戴着方帽,脚踏木屐,身后跟随着两人的书童。允明的书童肩上背着食簋,少游的书童肩上照例背着书箱,一行四人前往踏秋圣地虎丘。两人到了虎丘,到处都是轻车骏马,箫鼓游船。兜售古董古玩和小玩意的货郎商贩随处可见,男男女女在草地上、石阶上、河畔边席地而坐,呼朋唤友。大人玩着相扑,小孩奔跑放纸鸢,还有盲人在表演说书,一副承平盛世的景象。两人沿着盘山路走了一圈,来到石桥边,先生跟他们约好在此会面。

苦等先生而先生不至,忽然一高瘦身影拾级而上,似乎是先生的样貌。允明差使书童去看,可是跟到山中一亭子后,又不见踪影。倒是看到亭子中有三五文人墨客在饮酒作诗。书童回来讲述了详情,允明听了,灵机一动:“我俩不妨换了童子衣衫,去亭子里凑凑热闹。等先生若是到了,见到童子,不见我们,也捉弄先生一番。”少游一开始并不赞同,但无奈允明再三劝说,也就听了他的建议。

于是两人和各自书童把衣服换了,扮成书童的样子去亭子里讨口酒喝。亭子里的石桌上摆放了笔墨纸砚,还有杯盏盘瓯,看来这些达官贵人的意兴颇高。

允明对少游使了个眼色,又在他的耳边耳语了一番。

允明走上前,向几位文人施礼,然后朝身后的少游喊道:“快来这亭子里,一目望十里,满面快哉风!风景好极了!”

少游随之应道:“在这里吟诗之人,必定是神仙中人,看来我们是遇到同道之人了。”

说着,少游也走了进来。

书童打扮的允明说出这样的话来,让亭子里的雅士刮目相看:“看来两位小哥也是读书人,何不小酌一杯?”

允明的目光突然停留在石桌上的一块古拙的墨绿砚台上,砚台的左上角有五颗小星状的凸起,中间则是一颗大星。

他眉头一皱,笑着说道:“这砚台真是少见,就是凸起的小星星不好看,不如请工匠铲去更好?”

他的话惹得这些文人一阵大笑。

其中一个戴方帽的长者说:“这叫‘五星拱月’,正是砚台中的极品,铲去了,那不是坏了吗?”

允明也跟着呵呵地笑,气氛一下子变得轻松起来。其实,允明心里在想:我何尝不知“五星拱月”,收藏之人,哪能不听说这个砚台呢?看了我就心痒痒 !

笑了一阵,主人命小厮给客人上酒。

连喝了几杯酒,允明征得主人同意,拿起石桌子上摆放的纸笔开始续诗,笔走龙蛇,用草书写下了这两句诗:“霜叶微黄石骨青,老木寒云秀野亭。”

少游也写了两句:“秋花不比春花落,尘梦那如鹤梦长。”

少游的字不比允明,他的字古朴遒劲,看似扭曲歪斜,笔划断续,实为故意为之,自有一番味道。

众人见状,抚掌称好。

方冠之士问少游:“你家公子除读书之外,所好者何物?”

少游眼珠一转,忽生一念,他煞有介事地答道:“我家公子爱书。他的书房里所藏典籍,足以开一家书馆了。”

允明自然明白其中奥妙,接着说道:“我家公子爱收藏古物。铜器、瓷器、玉器、漆器,凡精美之物,他都喜欢收藏。他的书房呀,就是一个大库房。”

第三人听了笑道:“看来天下读书人,雅好大同小异。刘公喜欢藏书,张公喜欢古董。遇到好宝贝,就是卖了田产美宅也要换回来,跟二位侍奉的公子何其相似。”

从他说话时顾盼的目光来看,刘公就是方帽之士,张公则是长须之人了。

允明说:“要我说,收藏古董尚可接受,收藏书籍倒是没什么意思。”

少游瞪了允明一眼:“读书人不藏书,那藏什么?”

刘公哈哈一笑:“我俩一辈子都说服不了对方,莫非你想听听书童有什么高论?”

“正有此意。”张公捋须颔首。

三

允明和少游两人同窗共读,天资不分伯仲,多有傲气。从内心里,两人对对方的雅好也有所微词,但一直碍于情面未能直言说透罢了。今天两人乔装打扮,换成书童,身份变了,倒不如借机辩论一番,直抒胸臆。

“那我就说说我的看法?”允明看着少游,嘴角翘了翘。

“但讲无妨。”少游点点头。

允明看了少游一眼:“没错,读书人自然要读书。但书读完之后,大可弃之不顾。一者,人天生好逸恶劳,如果读书之时总是想着书在手边,遗忘可再翻阅,那就会养成一种依赖之心,不会逼着自己把所阅之文记在脑中。更有甚者,总觉得家有藏书,不一定要今日读完,明日、后日再读也无不可。所谓‘书非借不能读也’正是此意。二者,书乃印刻于纸张,易烂易遭受虫咬水患火患,保管不易。许多人爱收集古籍,以善本珍本为宝,但所藏之书并未阅读,人生而有涯,有收藏、购买、保管书籍的精力,何不多读几本手头之书,读完后做一二摘抄心得,赠予有缘之人?三者,藏书者,易藏祸也。书中之言,或为本朝所嘉许,岂能保证为后朝所接纳?如果有非议之论,岂不祸及本人或者家人后代?有损子孙福祉?四者,书不容易传承。我听说,上朝改朝换代之时,某官宦之家的藏书,传到孙辈之手,兵荒马乱之际,过河逃难时,他的书都成了逃兵们用来生火造饭的引火纸……”

等到允明讲完这番长篇大论,刘公瞪了他一眼,又把目光投向少游,看他如何反驳。

少游不慌不忙地说:“贤弟所言,我来一一反驳。其一,过目不忘当然是好事,但人非圣贤,有几人能做到?书放在手边枕边备用,此为藏书最根本之目的。并非助长惰性。其二,古董器物况且易锈、易碎、易蚀;书难藏,非不可藏。只要方法得当,千年前的书籍亦可流传至今。其三,子非鱼,焉知鱼之乐。藏书之人,只要闻闻善本奇书的墨香,摩挲纸页,就能陶醉其中,为何要遍读书中之字?其四,书所言,乃作者所思所想。若为古书,更是古人所思所想,藏书之人何罪之有?倒是许多人千方百计收藏冻不可衣、饥不可食的古董器物,奇货可居,助长了作假坑蒙、盗墓偷窃,尔虞我诈的风气,有损公序良俗。我常常听说,有的家族子孙为了争夺古董家产,闹得头破血流,兄弟反目呐!”

少游说完,神情微微激动。

张公的长须在微微颤动,他的脸上挂不住了。好个小书童,把我的雅好贬斥得一无是处!

刘公见状,赶紧为张公亲自斟酒:“两个书童,各为其主,哪能跟他们一般见识,伤了我俩的和气呢?”

另外一个圆脸无须之人笑着说:“两位书童才高八斗,可见两家公子更是满腹经纶。如今秋风飒飒,秋蟹正肥,新禾酿的酒也快入瓮,我们再约三日后,请两家的公子前来品蟹饮酒,二位作陪,可好?”

两人笑而不语,快步下山。石桥边,两位真正的书童仍在苦等孟先生。

两人各自与自家书童交换衣衫后,心里还在想着山亭上的那番辩论,忽然觉得兴致阑珊。眼看日薄西山,孟先生大概也不会再来了,于是分道扬镳,各自离去。

第二日,孟先生因失约而向学生道歉,并问两人是否愿意两日后重游虎丘,可两人却支支吾吾,各自找了借口。

奇怪的是,虎丘之游后,两人的性情都发生了一些微妙的变化。允明不再沉迷于古董器物,他开始收心读书,著书立说,学问大为精进。而少游也不再终日与书为伴,既专于读书,也走出书斋,行走游历,识见大增,提笔作文,少了书究气,多了烟火味。数十年后,两人功成名就,被时人视为孟门双杰,江南名士。

又百年后,考证史学勃兴,有好事者研究起允明、少游的治学之路。经过细密爬梳自传、方志、年表、野史,研究者发现了一个惊天秘密:戊戌年秋日,那场虎丘半山亭中的雅聚背后隐藏着一位真正的组局者——“局外人”孟先生。

文/ 郝 周

责任编辑/周晓华

新媒体编辑/蔡见东 何芷璀

审核/杨云姬

,