爱迪生发明电灯时,为了寻找适合做灯丝的材料,曾经用了1600种不同的材料来做实验。实验总共失败了3400次,才终于成功。对于失败的3400次实验,他说是成功地证明了1600种材料不可能做灯丝。他发明电灯的过程,充分显示了人的意志力的作用。

(爱迪生雕塑)

中国成语有“百折不挠”、“百折不回”等,它们都是对人的意志力的生动描述。

我很喜欢神经语言程式学(NLP)所倡导的一个理念:“没有失败,只有反馈。”这一理念充分地展现了人的意志力的潜力。对于意志力强大的人来说,他们对待失败正是这种态度。关于灯丝实验,爱迪生说失败的3400次是证明了1600种材料不可能,这是对“没有失败,只有反馈。”的最好的诠释。

关于意志力,一般谈到“意志”的心理学书籍都大同小异。在曹日昌的《普通心理学》中关于意志是这样定义的:

意志就是人自觉地确定目的,并且支配行动以实现预定目的的心理过程。

由于“确定目的”含有明显的认知成分,为了突出意志过程的特点,我认为可以这样来定义意志力:

意志力就是人在为达到既定目标的活动中,自觉行动、坚持不懈、克服困难所表现出的心理素质。

前苏联心理学家彼得罗夫斯基在其主编的《普通心理学》中,把最重要的意志品质分为四种:“独立性”、“果断性”、“坚持性”、“自制性”。

所谓“独立性”,是指“一个人不是屈从于周围人们的压力,不是遵照偶然的影响,而是从自己在一定情况下应如何行事的信念、知识和观念出发规定自己的举止。”“独立性”的反面是“受暗示性”。

所谓“果断性”,表现在一个人有能力及时而毫不动摇地采取有充分根据的决定然后经周密考虑后去实现这些决定,“果断性”的反面是“优柔寡断”。

所谓“坚持性”,是指一个人能够长时间毫不懈怠地保持精力的集中状态;他不被达到既定目的的困难所吓倒,不屈不挠地向既定的目的前进。“坚持性”的反面是“动摇性”。

所谓“自制性”,是指一个人控制自己的能力,它主要表现在 “善于抑制本人不赞成的情感表现:激动和恐惧、愤慨、暴怒、失望等的激情爆发”。

以上关于“意志力”的“四分法”很有价值。它便于我们观察意志力与智慧力、情感力的关系。

一般认为,意志行动的心理过程可以分为两个阶段,即采取决定阶段和执行决定阶段。

我认为,可以把意志的独立性、果断性看成是主要表现在采取决定阶段的意志品质;可以把意志的坚韧性和自制性看成是主要表现在执行决定阶段的意志品质。

以上四种意志的品质,都可以看成是我所提出的“意志力”概念的外延。除此之外,从涉及人际交往的需要满足的角度出发,还可以提出一种意志品质,作为意志力的组成部分之一,这就是“竞争性”。

所谓“竞争性”,是指一个人在社会生活中的一种积极进取的特性。竞争性强意味着个体在社会生活中不是甘居落后,或者保持原有状态,而是知难而进,“明知山有虎,偏向虎山行”。

意志的竞争性,既可看成是采取决定阶段的意志品质,也可看成是执行决定阶段的意志品质。“竞争性”的反面是“萎缩性”。

“行动力”是成功学非常重要的一个概念。所谓行动力就是行动的力,不光是要想,而是要去行动,“心动不如行动”。

讲授成功学的讲师都喜欢这样来开导学员:“你是想要成功,还是一定要成功?”

他们说,如果你只是“想要成功”,那么你的行动力就肯定不够。只有一个人下决心“一定要成功”的时候,他才会产生具体的行动力。

行动力与意志力关系很密切。成功学的“行动力”的概念与人格三要素的意志力相“对应”,但其含义比意志力更加丰富。在行动力概念中,不仅有意志力的含义,而且还具有人的活力、精力、活跃性等含义。

行动力的概念与“意义意志”有密切关系。在“意义意志”中,已经完成了智慧力与意志力、情感力的融合。意义意志越强,往往行动力越强。这正是由于“意义意志”有机整合三种人格力。

“行动力”这个概念强调了生生不息的社会实践,强调了无比丰富的现实生活。

“行动力”这一概念与B.J.斯腾伯格关于“实践性智力”(Practical intelligence)的概念相当吻合。对于“行动力”和“实践性智力”的运用,是一种以意志力为主导人格力,以智慧力、情感力为辅助人格力的过程。

人的三种“人格力”或者“基础心理素质”,即智慧力、情感力、意志力,它们的表现和发展是有一定的规律的。我们可以说,一个人从小甚至是天生就聪明、智慧,从小甚至天生就富于同情、共情(同理心),但是很难说一个人天生就意志坚强。无可非议,三种人格力都具有先天的生物因素以及遗传因素,也有后天环境,以及个体的锻炼和发展因素,但意志力似乎在后天的锻炼和发展因素方面更加明显……

案例:

1969年12月——1971年12月,我度过了两年的知青生活。这一段的生活十分震撼,获益太多。在这个时候,我才感觉真正进入了生活,知道什么是油盐柴米,什么是社会,什么是独立……最大的收获之一,是意志力的锻炼与增长。在知青时期,我的重要精神生活是读书和写诗。下面的三首,记载了我的磨练。

一、我的知青诗歌

《登山》

广漠混沌的苍穹,

有几点疏星朦胧地闪烁。

宇宙漫漫无尽的寒夜,

笼罩着悬入虚空飘渺的山峰。

那是什么?

远远地,仿佛如一只蚂蚁,

缓缓地向上移动……

凭着内心的一点火光,

那裸露的身子,

似乎感觉不到荆棘和霜冻。

(1970年)

后记:这是我做的一个真实梦。它反映我已经基本学会了独处,而且对存在性的孤独、对于意志力量都有体验。在这个世界上,谁都不可能无缘无故地帮助你,除了你自己。知青的生活,对于我来说,最苦的还不是物质,是孤独、寂寞、无意义感。走进社会的最底层,因为完全无依无靠,需要自己养活自己,促进了我探索生命的意义,回答:“我说谁?”这个永恒的疑问……

《狼》

几只孤独的狼,

奔走在荒漠的大山。

夜色中,

饥饿的瞳孔,

像荧光忽灭忽闪。

头上繁星满天,

眼前朦胧一片。

希望的嚎叫,

伴随着夜风,

在山谷里回旋……

(1970年)

后记:在上山下乡时期,知青普遍感到迷茫。“狼”的形象是我驱赶迷茫、战胜孤独、坚强生存的心理支撑。知识青年有的麻木了,有的堕落了,而那些能够战胜迷茫、孤独的人,当然并不只我一个,能够选择积极的探索。所谓探索,是指探求真理、认识自己、认识社会,找到自己的定位……

如果一切都是虚无,我们的追求却可以是实在的。当感受不到、或者确认“什么是人生的意义?”的时候,探索人生的意义,就是最大的意义!“勇气”是心灵成长的根据地和发动机。多年之后,我读到保罗·蒂利希的名著《存在的勇气》,感到十分亲切、顺畅。大卫·霍金斯的能量级别理论对于“勇气”这一级别的划分和定位,更是使我在心理治疗的实践中获益匪浅。我后来进一步提出了“全人能量理论”。

这首诗的底稿丢失了,我是靠记忆重新写的。好在印象相当深,大体确切。

《给自己》

别去寻求可怜的同情,

更不要彷徨与悲伤,

从你那高傲的自我,

滋生出隐忍的力量!

丢掉人世勉强的希望,

把热情在心底深藏,

理性还是你真实的朋友,

为了他,你要无比坚强!

(1971年)

后记:这是一首鼓舞自己坚强,发挥意志力的诗,它对于我的成长具有重要意义。在缺爱的时候、孤独的时候,在没有感情慰藉的时候,应该怎么办呢?是沉溺在那种缺爱的状态中吗?是无休止地向外求,徒劳地向他人寻求帮助?还是该干什么就干什么?——在农村,附近的村落里,我也有一些知识青年朋友,我们有一些共同语言,有一定价值观的共鸣,他们也给予了我一些帮助,但是,再往深处走,尤其是涉及深层人生观 、世界观的 时候,就只有止步了……

这首诗,有某种开悟和意志力量的解放,它标志自己心灵成长的一个阶段和转机。数年后,我提出“东方型的自我实现”模式,主张在不利于自我实现的环境下要发挥自己的人格力量,这应该是有当时的一些体验做基础的。

这个时期,对于“失望”也有深刻体验。没有任何人会主动和你通心,也不一定能够通。唯一的出路:先自己把自己打通!——当然,那个时候我还没有提出“通心”的概念,但这些生活的积累,都是其后提出“通心”的理论与方法不可或缺的生活基础……

这首诗歌,也体现了当时自己喜欢的小说《牛虻》等对自己的影响。这本书,在农村,我至少反复读了数十遍。——当然,这并不是指每次都是机械地从头到尾,而是有选择性地阅读其中的章节。

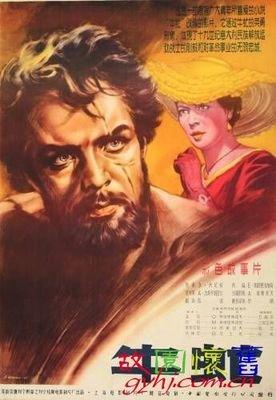

(前苏联电影《牛虻》海报。)

二、我的知青日记

2007年8月,在成都办工作坊时,有一位学员来自四川邛崃。我忽然想到,自己下乡的地方就是邛崃山区,何不乘机去一趟?工作坊结束,乘她的车到了邛崃县城。然后,又花了85元雇了一车去了夹关镇。这是我一个人插队的地方。路上共花了三个小时。37年了,老乡们居然一看见我,就都叫出了我的名字!这一趟,感想颇多,最重要的是加深了对自己以及乡亲们的认识……返京后,我翻出了以前的日记。我发现,我成长的线索是如此清晰。下面录几段当时我对独处和知青生活的感受:

1、1970年3月2日:

千百次地重复着同一个简单的动作,农村里,几乎全部是这类单调、乏味的劳动。我真不能想象,人可以就这样度过自己的一生!

“人生是这样烦闷,假如要是没有奋争。”

在没精打采之际,我有意识地用劲加快速度,在力的发泄之中,我才感觉到了一点兴奋。

尽可能地把劳动当作野蛮体魄的手段,这就是我的意志向自己发出的号令。

……

(评论:把机械的干活当作锻炼身体,这是我当时常常使用的“应战机制”。我在“防御机制”的基础上,提出“应战机制”的概念。它是指面对生活的挑战,主动地调动自己的人格力量,去适应环境,并且在环境中得到发展,而不是做环境的奴隶。在没有意义中演变出意义。我记得,当时挖地、割麦子等,我都是做得最快的……我还用两个磨盘,穿入一根结实的木棍,做了一个举重杠铃。天天练习。有时候,一些村民也来尝试,都举得吃力,而我,能够一只右手举起,使他们大为惊叹。——这杠铃的重量不清楚,估计在90——110斤。)

2、1970年3月6日:

由于下雨,已经有三天没有出工。看完了《拜伦诗选》和《莱蒙托夫诗选》。使我有点惊讶的是,有了一些生活的经历和体会后,竟然能够在他们的诗句中找到那么多的共鸣。特别是莱蒙托夫。他虽然生活在那样一个时代,却以一种“可怕的力量”进行了深刻的不疲倦的探索,做了他那个时代走在最前列的人。历史是不会有空白的。

(评论:孤独中也不孤独,因为有他们是我的朋友,他们是真实的存在。现在回想起来,知青生活就是意志力得到了锻炼。——在19世纪的俄罗斯文学中,有所谓“多余的人”的主题,诸多俄罗斯作家描写了这一主题。其主人公,是一些没落的贵族青年,由于时代的原因,它们有才华无法施展,但仍然孜孜不倦地探索……莱蒙托夫体现就是这种精神。)

3、1970年3月11日:

细雨蒙蒙,笼罩着这寂静的山丘。天色灰暗、模糊,看不出是什么时辰……

在这潮湿、阴冷的日子里,我感到特别寂寞、难受。……在先贤哲人们的著作中去寻求安慰吧,聆听他们的教诲,使我暂时忘记一切。

(评论:每当这个时候,我就强迫自己看书。常常是刚开始看时,看不进去,运用意志力,不断提醒自己,逐渐就进入了状态。意志力只有在意志力的发挥中,才能够强大起来。那个时候,我还没有产生“通心”的概念,不知道我在孤独中看书,就是与古人“通心”。)

4、1970年3月31日:

农民是辛苦而劳累的,但生活水平却低下、简陋、乏味。我体会到农村的生活方式对人的精神的作用。我能不能在这简单的基础上,产生出更高的东西来呢?这就要看我的能力了,看我能不能用尽少的时间来从事维持生存的劳动。必须提醒自己:继续加强理智和意志力的作用,在简单的生活中活出自己的精神。

(评论:在生活的最底层,反而有助于产生关于超越性的感悟。我当时的想法是:生活,能够维持就可以了。用不着都花去多挣工分,尽量有更多的时间做自己最愿意做的事情。我发现,我的这一特点直到现在也没有改变。我的物质生活简朴,一直对挣钱没有什么兴趣。只要钱够用,就不专门花时间去挣钱。)

5、1970年4月27日:

从坪上到曹湾的下山的路上,树木有好几处很茂密,快到山脚的时候,两旁的矮树丛和荆棘几乎隐去了山间的石头小径。在这小径上行走,完全没有人世间的嘈杂、喧闹,只听到鸟儿清脆、婉转、悦耳的歌唱……

我喜欢古木参天的深山老林,一个人默默走进从来没有脚步到达的地方,在遮天蔽日之处,沉入无边无际的冥思遐想。在那里,只有大自然同在。但是,在现实社会中是不容纳鲁宾孙存在的。走着,走着,忽然透过树木稀疏的地方,看见了远处山坡上的田地。啊,这里并不是纯洁的未开垦的处女地。人类为了生存,正在不断地向大自然索取。生活把我从幻想中惊醒。是的,首先要生存。让我毫不畏惧地挑起生活的担子吧。当它再沉重也只能够压痛我的皮肉,却压不垮我欣赏美的自由。

(评论:我似乎先天就喜欢大自然!“喜欢古木参天的深山老林,一个人默默走进从来没有脚步到达的地方,在遮天蔽日之处,沉入无边无际的冥思遐想”实际上就是对自己生命的探索。我自幼喜欢幻想,不过,一直也可以从幻想中很快地回到现实。)

6、1970年5月6日:

当孤独反而成为一个人力量源泉的时候,在一个人不需要任何外来刺激和共鸣也能够发展的时候,他的精神力量便已经达到了超人的地步。……一个人的意志力越强,他就越不容易受外界的影响和支配,他便越是能够影响环境,在外界释放能量,扩大自我,变小我为大我。

(评论:当一个人在独处中能够进入“充实性独处”状态的时候,可以说孤独就已经可以成为力量的源泉了。“一个人的意志力越强,他就越不容易受外界的影响和支配,他便越是能够影响环境,在外界释放能量”,这些话,很像马斯洛描述的自我实现的人,怪不得后来一接触到马斯洛的思想,就非常喜欢。这个时候居然出现了“大我”这个概念!)

当然,我在农村得到的锻炼,远不止意志力。由于我善于摔跤,我有意在出工休息时,与一些 村民较量。村子里,没有村民能够摔过我。大家后来村里就干脆叫我去看守树林。“护林员”这一工作使我有更多时间看书 。为了更好生存,我还看书学习针灸,还买了一把推剪,开始为村民理发,靠这些为村民服务,后来就可以完全不干农活了。村民们经常给我送菜,我不缺菜吃,自留地也不用种,荒废了。1971年底,成都的工厂来招工,我抓住机会争取,居然有胆识亲自去找负责人毛遂自荐,成功了!我成了当地第一批返回城市的知青。

照片说明:四川省邛崃县夹关镇。离此河不远,就开始上山。我插队的地方离该河约三公里。

,