赵孟頫,中国元代的天才文学艺术家。他是宋朝王孙,自幼英机敏识,勤奋好学,青中年时代便在经史、文学、书画、金石、音乐诸方面取得极高成就,是著名的“吴兴八俊”之首。入元后,他被荐入朝,备受荣宠,仕至翰林学士承旨,荣禄大夫,富贵显赫,但对书法、绘画的研究与实践则从未暇怠,终于开生面,登高峰,力纠南宋晚期书坛画苑的积习,开启了一代新风,其影响之深广,同代诸大家无一可与比肩。

赵孟頫的书法与他的绘画一样,不仅诸体兼擅,真、草、隶、篆都取得极高成就。特别是他的楷、行,更是力追晋唐,妙集众长,融通贯化,自成其潇洒隽美,朗润清华,既有古意又具今貌的“赵书”风韵。鲜于枢称“子昂篆、隶、真、行、颠草为当代第一”,应该是言出由衷的。

赵氏书法流传不少,一是因为求索甚众书写勤快,一是历来受到珍视,得到妥善的保存。不过,他的书迹如今已大多归之于世界各大博物馆了,民间绝少留存。今春现身中国嘉德的赵书《致宗元总管札》便是近二十年来拍卖市场难得一见的赵孟頫手墨。

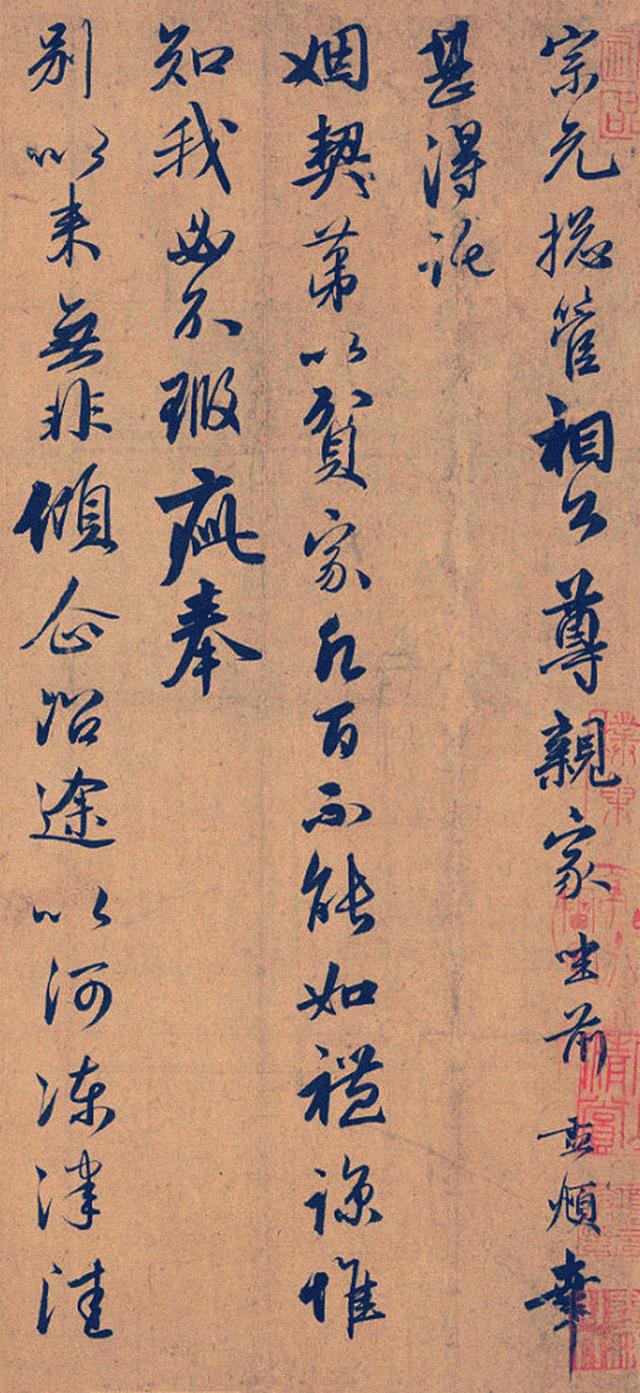

此札共10行,计101字,上款“宗元总管相公尊亲家坐前”。内容是报告奉别后旅途的艰难,及到济南上任后官事烦冗等情况。更对两家“得托姻契”因为自己家贫“百凡不能如礼”而表示愧疚。书札发出时间是他到任后不久。至元二十九年,赵孟頫外放任同知济南路总管府事,十一月到达济南上任,具体时间为该月七日。这是上世纪末专家从赵孟頫一封致田师孟的书札考察而得的。而《致宗元总管札》则写得更直接更清楚:“沿途河冻津洼,备极艰难,十一月七日方到济南,领累苟安,皆出巨芘。济南山水甲于山东,但官事烦冗,不得暇,至今未能一游。”这一书札,使诸家藉以考证的致田师孟札不再成为孤证。

赵孟頫另有一通在济南任上写给其亲家的书信《行书致季宗源二札》(实为一札,参考图一)藏于北京故宫博物院。该札前四行(包括上款)已缺失,季氏后人在明“嘉靖间按家乘填补”,上款书为“宗源总管相公尊亲家阁下”。该札卷后有明张益、邓韨等人长跋,提到受信人海虞季公“讳渊,字宗源,在元为蕲州路总管。”今捡常熟《季氏世谱》卷五载有季渊小传:“渊字宗源,大德初授登仕郎,富于文学,博雅好古,识鉴过人,凡器物书画一经品藻,真假莫逃。吴兴赵文敏公子昂深加爱敬,遂与缔姻。往来简札尤多,子孙世守之,官至蕲州路总管。”《季氏世谱》还辑有历代修谱的序言,元代修的《海虞季氏宗支序》就是赵孟頫应季渊之请而撰写的。他在《序》中这样写道:“今传至蕲州路总管渊,又能世其善,修其谱不废……窃念先代与季氏世附女萝,而总管之子克兆又属余之馆甥,谊至笃也。”从上记载,可知这个与赵孟頫世代姻亲的蕲州路总管不仅是一个富于文学(季渊著有《汲古楼文集》)的有道之士,更是个眼光极好的鉴赏家与收藏家,无怪赵孟頫在《行书致季宗源札》中会详细报告他在北方见到的唐宋名迹。共同的爱好让他们在亲戚之外又增添了一重“谊至笃也”的友情。

赵孟頫在上述《海虞季氏宗支序》中提及的赵家女婿“总管之子克兆”在《季氏世谱》里也有记载:“克兆,字端士,渊三子,仕元为秘书郎。”至此,我们可以恍然明白,故宫藏《行书致季宗源二札》中一再提及的曾一度随赵孟頫居住济南府邸的“三哥”,正是赵家的女婿——季渊的第三个儿子季克兆。(据专家考证,在赵氏书札中,“凡称‘哥’者皆晚辈,而对自己的亲哥,则称兄,”颇是。)无怪赵孟頫要因为在济南“领累苟安”(嘉德札)波及克兆而向季渊频频道歉:“三哥随不肖来,甚知相累。不肖受此苦恼,乃命所当然,而三哥因不肖故,亦复如是,负愧无可言者。”于是在不得意的情况下,“附因长老小师便发其归家。”三哥归的家,自然是常熟季氏的家。所以,对于赵孟頫在济南的“苦恼”况味,“皆三哥在此所见,当能一一为尊亲家道”也。

故宫藏赵孟頫《行书致宗源札》的书写日期已有专家考明为至元三十一年二月廿二日,晚于《致宗元总管札》约一年,二札不仅称呼相同,内容亦相连续。考宗元亦姓季,米芾《珊瑚帖》后郭天锡跋称他为吴郡季宗元。(常熟即属吴郡)从该帖另一位题跋者施光远及季宗元自己的跋可知他也是一个有识见的鉴藏家。而目前所见文献中未见赵孟頫有二个姓季当总管善鉴赏的吴郡亲家,宗源与宗元应该就是同一个人——它们都是季渊的“字”。

众所周知,古人除“名”之外,尚有“字”与“号”。“字”可以有一个,也可以有二个。前人小传有“字××”,又字“××”,就是如此。而这“又字”,往往与另一个“字”同义或同音。如元之郭天锡,字佑之,赵孟頫等友人在题画、诗文以及书札中每呼他为郭右之,可见他又字右之。北宋画家王诜,“字晋卿,今印文乃用‘进’,盖字通用。”(见周密《云烟过眼录》、《志雅堂杂钞》)。王晋卿又字进卿,这是其它典籍所不载的,就象诸籍未载郭佑之又字右之;季宗源又字宗元一样。“字通用”的情况在明代有更多的证据,张献翼字幼于,又字友于;张枢字梦辰,又字梦臣;戚勲字伯屏,又字伯平。都是用同音字“通用作字”。宗元与宗源同音,它们都是季渊的字应该是不会错的。

知道嘉德札与故宫札受信者是同一人后,再把二札连贯起来读,一个在济南任上的赵孟頫就活脱脱出现在我们面前了。

我们试从二札中看一看赵孟頫此时的生活状态:“孟頫幸甚,得托姻契,第以贫家,凡百不能如礼,谅惟知我,必不暇疵。”书札一开始便这样说,自然是缔姻不久。可见,赵家是趁着赵孟頫从大都回乡探亲,顺便把这门亲事办了。“百不”二字,正说明虽然“家贫”,对于名门望族的赵氏来说,种种礼仪仍不能少。此后,他就在秋雨绵绵“河冻津洼,备极艰难”(嘉德札)中赶赴任所。“济南山水甲于山东,但官事烦冗,不得暇,至今未能一游。”(嘉德札)“孟頫囗累寓此。苟且度日……见星而出,载星而归,簿书期会,况味可想。”(故宫札)

二札还涉及他的官场状态:因为上司的不容,“不肖受此苦恼,乃命所当然。”(故宫札)还有经济状态:史料证明,赵孟頫在四十前后家境不济,二札都有直白:“第以贫家,凡百不能如礼,谅惟知我。”(嘉德札)“唯以贫者无以为厚赆,极不安耳!”一再诉苦,仍不免要向亲家道歉。而他赴济南途中“备极艰难,皆出巨芘”,(嘉德札)似乎还得到季宗元人力和物力的赞助。至于其精神状态,则作如此叹息:“领累苟安”(嘉德札)“苟且度日,况味可想,命所当然”烦恼沮丧,“不敢缕陈”。(故宫札)

尽管如此,赵孟頫在“欲复戏弄笔砚如在江左时绝不可得”的情况下,仍积习难除,关心着古书画的研究与鉴赏,不厌其烦地在书信中写下他的观感。不论人生的顺逆,艺术上的追求总挚着地伴随其终身,改变了整整一个时代的大艺术家由此诞生。

书札虽小,信悉含量却是如此的丰富,赵孟頫《致宗元总管札》重要的史料价值是不言而喻的。当然,它的艺术价值也同样不能忽视。

《致宗元总管札》书写于至元二十九年年底。这时,三十九岁的赵孟頫正处于艺术上勇猛精进的盛期。他由泛临各家特别是在深究智永、钟繇之后,开始精研二王,俊朗轩昂,洒落蕴藉的个人书风已基本形成。因为是致于实用的书札,没有书写碑牌志传等卷轴作品的精神负担,显得格外的舒展自如,轻重得宜,聚散有度,功力与才情有了更畅达的流露。前半幅写得颇为圆厚,尽得雍容之态;后数行则清丽轻飏,却不失爽健之姿。通篇富有诗情画意般的韵律感。与较早于它的《致郭天锡奉别帖》(参考图二,日本私人藏)及略晚于它的《行书致季宗源二札》、《致明远提举札》(参考图三,台北故宫藏)在形体笔意、风神韵度诸方面有着血脉相连的承继发展关系。特别是它的款字,更与《致季宗源二札》中残损的“孟頫”二字几无二致,不仅字形相似,连笔顺起止,提按轻重也几乎一样,可以确信出于一人之手。赵书早期落款,孟頫的“孟”字,“子”中间一横特长,而“皿”字一横则极短,与晚款恰恰相反。他几件早期书法《题欧阳询梦奠帖》、《禊帖源流考》(参考图四)、《题韩滉五牛图跋》及上述《致郭天锡奉别帖》等,尽管书体不同,但落款的书写方式却大率相同,可见,这一落款习惯,被赵孟頫保持了很多年。

在信息不透明的古代,书札内容的私秘性与连贯性,及其与史料若合符契的可靠性,还有书法早、中、晚期风神贯通的血脉关系,都是难以伪造的。它是鉴定本书札最为重要的依据。

据《季氏宗谱》记载,赵孟頫给季氏的书札,曾长期保存于季氏家属手中,大概明中期便渐次散失了。至迟在隆(庆)万(历)年间,《致宗元总管札》已入大收藏家项子京之手,项氏在此札右边钤有“墨林山人”、“项元汴印”、“神品”诸印。项子京是赵孟頫书画的狂热收藏者,据研究者统计他收的赵氏书画就有近百幅之多。他的收藏,使赵孟頫这件书札的可靠性又多了一重保障。在“项元汴印”之上另有“研山清赏”“皜亭山人审定”及“朴巢”三方藏印,藏者姓氏暂失考。从其所钤位置,当是项氏之后的明清藏家。

上世纪九十年代,此札在美国面世,很快受到多方面的关注。赵孟頫研究专家王连起先生及多位学者都予以肯定,并在各自的论文中加以引用并作了论证。赵孟頫《致宗元总管札》的可靠性及其自身价值,是毋庸置疑的。

,