澎湃新闻记者 邓玲玮

“明朝永乐十年(1412年)负责海运的平江伯陈瑄,在长江出口的南岸修筑了一座土山,土山300多米见方,百米左右高,这座土山上设有烽火台,白天燃烟,夜间点火,虽距海30里,但视野辽阔,目标显著,作为航海标志为海运提供了安全保障。”1月7日,在《宝山风华——纪念宝山命名610周年文献史料手迹展》上,宝山区作协副主席、策展人唐吉慧介绍着“宝山”的起源。

现场 本文图片均为澎湃记者 邓玲玮 图

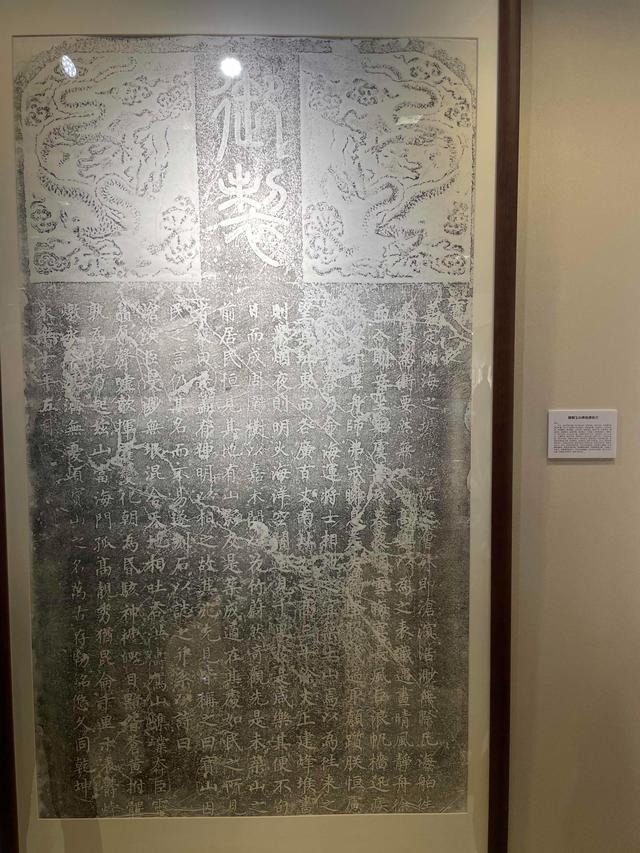

明成祖朱棣深知“宝山”的重要,因为永乐二年(1404年)吴淞江疏浚后,吴淞口成为了由南向北海道运粮的起航地之一,于是1412年明成祖亲自写下碑文,并命人勒石成碑,即“御制宝山碑”,宝山之名随之诞生。

1412年距今610年,日月几经更迭,江河几经变迁,“宝山”虽已沉入历史,宝山依然悠久如同乾坤,在新时代更闪耀出新的光芒。区文旅局相关负责人介绍,为纪念宝山命名610年,宝山以“宝山风华”为题,聚焦这片热土的过去与今朝,深入挖掘宝山的历史文化记忆。

现场展品

“曾经历过两次淞沪抗战,很多古迹和文献被毁,我作为文化工作者,为我生长的地方做点贡献。”唐吉慧告诉记者,他从2008年开始就想做个“有心人”,平时爱逛旧书摊,去拍卖行,经常看到跟宝山相关的只字片语他就想买下来做研究,后来,他以自己搜集到的史料为蓝本开始文学创作。他认为,“文化是城市的灵魂”。

此次展览共展出展品六十件,展品大多为首次展出。从1919年五四运动,到两次国内革命战争,从抗日战争,再到解放战争,无数的共产党人和革命志士,为了民族独立、人民解放,在宝山这片英雄的土地上抛头颅、洒热血,铸就了宝山厚重的历史。

现场展品

展览第一部分“红色之光”,展示了1949年5月28日《人民日报》刊登解放军攻占吴淞宝山新闻、1965年2月28日《解放日报》刊发“吴淞口民兵神枪手”报道、1970年代好八连在吴淞照片等文献。

第二部分“人文之光”则介绍了在宝山历史中涌现的多位政治、经济、文学、书法界的优秀人士,展示了清朝末期著名词人蒋敦复书法作品,中国近现代史著名的袁氏三兄弟袁希涛、袁希濂、袁希洛手迹,抗战时期著名社会学家潘光旦与胡适、梅贻崎、冯友兰摄于西南联大的合影,以及吴淞铁路、张庙一条街等文献。

现场展品

同时,宝山吴淞还是中国最早的大学城区之一。因此,第三部分的“教育之光”呈现了一百年前吴淞炮台湾数平方公里内,陆续建成的多所大学,例如复旦大学前身复旦公学、同济大学前身“同济医工专门学校”、中国公学、上海海事大学和大连海事大学的前身吴淞商船专科学校、上海水产大学前身江苏省立水产学校、政治大学等。多位中国近现代史上的学界名师,与他们所培养的那些日后享誉学界的学生们,共同成为了中国文化的精神力量。

事实上,自2020年以来,为了更深入地对宝山地方文献进行搜集、收藏、保护与使用,除了继续在高校图书馆、长三角地区公共图书馆等场所开展文献史料手迹展巡展外,还将出版专题文集,并通过讲座及研讨会的形式,追溯宝山记忆,传承“宝山”精神。

责任编辑:高文 图片编辑:施佳慧

校对:刘威

,