我小时候有点混蛋,而且混的很执着。

农村的晚上,精力膨胀到无处发泄的年轻人喜欢打架,无论是伸手不见五指,还是月光如银遍地清辉,只要带头大哥一声悠长的口哨,我就能冲出家门加入战队,如野马般奔向邻村,看看有没有看着不顺眼的夜游人,一般都是一句“你瞅啥”?对方还没有回答,战端已起。

我跟着带头大哥混到了初二,白天读书昼伏夜出。但混的挺惨,出去被人揍,回来被父母混合双打。

但成绩还是有的,我学会了吹口哨。

我能用舌头吹出优美的“梁祝”,悲伤的“二泉映月”,我还能用任何手指的组合吹出高亢悠长的啸声。我曾经想做个长啸艺术家,但我们那地方的人不待见这门艺术,他们说这是流氓哨,言下之意,吹口哨的要么是流氓,要么离流氓也就不远了。

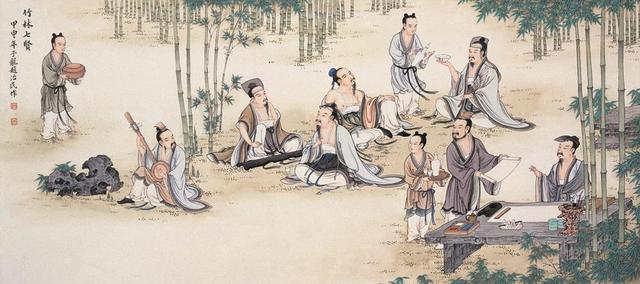

后来我读了《世说新语》,我很遗憾晚生了一千年,要是我生活在魏晋时代,我长啸的水平虽然比不上神乎其技的孙登,比不上镇定风流的谢安,比不上哲学家兼竹林七贤带头大哥阮籍,但我保守估计也能算上个末流水平。因为魏晋时代的长啸很流行,人才储备太多。那时候也没有人诋毁长啸的人是流氓,反而崇拜他们,因为一个不会长啸的名士,成色肯定不高。

那么问题来了,为何魏晋名士在竹林里吹口哨,被认为是有风度的长啸;而我在树林里唱吹口哨,就会被人认为狼哭鬼叫?为何魏晋名士长啸风流倜傥,而我吹口哨就是耍流氓?

人是理智与情感的矛盾的综合体,理智要人文质彬彬,情感总要发泄体内的洪荒之力,而理智总是情感的手下败将。情感的发泄途径丰富多彩,你可以歌之咏之舞之蹈之,也可以大呼小叫以头枪地。与歌之咏之比起来,长啸大概要简单一些,更加意味深长一些。歌之咏之是需要台词的,而长啸不需要。你可以在长啸中肆无忌惮表达你的想法,长啸的那一刻,你大概就是这世界的王。

长啸这个事情从诗经时代就开始了,诗经里的女人们想念丈夫,但丈夫又不回家,就“其啸也歌”,由此可见,长啸大概就是思念的样子吧。长啸还有宗教的意味,楚地之人就喜欢用长啸来召唤亡者的灵魂,用长啸来求雨,这些巫术色彩浓厚的长啸,在魏晋之前尚未普遍进入文人的生活。

魏晋时代一切变得大不同了,在西汉时代,中国文化开始进入了人性压抑的时代,魏晋时代则进入了全新的“性灵”的时代,被鲁迅先生称之为“生命自觉”的时代,所谓自觉,其实就是发现了自我的价值,就是哲学上所说的“我就是我,除此之外无我”,就是桓温所说的“我与我周旋久,宁作我”的境界。

既然个体是世上独一无二的存在,我又何必在乎别人的眼光呢,所以竹林长啸酒后裸奔,甚至是葬礼上学驴叫等行为,已经不是奇风异俗,而是真我的风采。

长啸的方式有好多种,又把嘴唇曲起来,靠舌头的技巧吹气发声的,这种啸声音小,但可以控制节奏,可以吹出萨克斯一般的声音,适合室内演奏;有用手指放在嘴里吹的,叫做指啸。嵇康就特别擅长,这种方式的特点是声音高亢清亮响遏云霄。相对来说,舌啸文雅指啸狂野,方式不同各得其妙。

阮籍参加晋文王酒宴的时候,别人都恭敬严肃话不敢出,唯有阮籍一边喝酒一边长啸“酣放自若”,阮籍用超越世俗的方式,表达自己的洒脱与不合作。谢安的大哥谢奕,本来在黄文府上做司马,但谢奕在领导府上任意长啸,甚至喝醉后把领导追得无路可逃,只好逃到很久不去的老婆的闺房,这是放荡不羁爱自由的高傲。陶渊明“登东皋以舒啸,临清流而赋诗”,啸出的是超越世俗流连于田园的洒脱。

啸与魏晋时代流行的“越名教而任自然”的价值观相契合,兴起之时长啸一声,兴止之时戛然而止,体现的是自我心情,这就是魏晋的名士风度。

魏晋名士喜欢长啸,还发展出了一个新技能,就是学驴叫。大概动物之中驴叫最意味深长吧,学猫叫那是少女的爱好;学狗叫声音太短促不足以表情达意;唯有驴叫,有力苍劲一波三折流韵悠长,类似于名士们的林间长啸。所以魏晋时代的文人们,有好多喜欢听驴叫的。著名文学家王粲就是驴的粉丝,最爱驴叫。王粲死后的葬礼上,魏文帝曹丕率领文武大臣前来吊唁,曹丕说王先生喜欢听驴叫,大家就各自学一声驴叫,为王先生送行吧,魏文帝亲自叫,其他人一起叫,葬礼上响起一阵高亢的驴叫声。

这是喜庆还是悲伤?是情深所至还是意味深长?

,