如今,口臭已成为当今社会的常见病,据权威的临床医学顾问UpToDate的调查显示,口臭的患病率约高达30%,也就是说,3个人中就有1人有口臭。

在这些口臭患者中,更多的是口臭反复发作,或者持续性口臭,而“有口难开”、“有苦难言”也成了困扰众多口臭患者的常见问题,调查发现,近半数的口臭患者存在抑郁等精神问题。

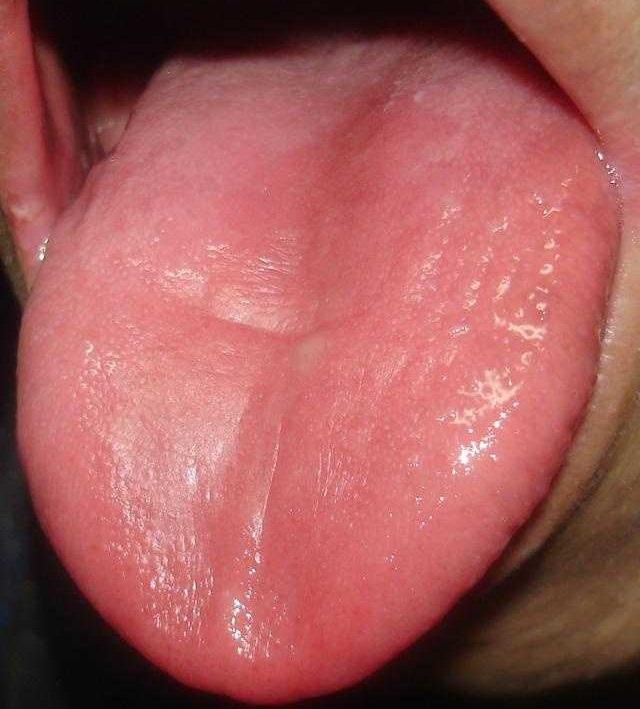

近期一位48岁的叶女士就表示,患有口臭2年多,口臭严重到什么程度呢?据叶女士所述,最严重的时候周围的小孩一靠近她,就直嚷“臭,真臭”,而她的丈夫也经常露出厌恶的表情。叶女士为此特别苦恼,期间用过不少口腔清洁用品,也做过口腔护理,然而并不能完全缓解,很快又复发了。在沟通过程中了解到,叶女士近期口臭加重,并伴有纳差,心烦失眠,口燥咽干,大便秘结的症状,观其舌明显可见舌质红苔少,故此辨证为胃阴亏虚,虚火上炎。

(常见阴虚舌象)

看到这里,或许有朋友有疑惑了,口臭不应该是湿热或者胃有热引起的吗,为什么胃阴亏虚了也会引起口臭。

事实上,阴虚所致的口臭在临床上很常见,有学者曾通过对500名年龄段在18-24岁的在校大学生进行随机性的调查,结果发现,在474份有效问卷中,共有366名存在口臭问题,而这些口臭人群中,占比最大的体质类型为阴虚质,约占22.4%。

在中医辨证治病中,更有“久病必虚”一说。《诸病源候论·卷之三十·口臭候》曰:“口臭,五脏六腑不调,气上胸隔。然腑脏气臊腐不同,蕴积胸膈之间,而生于热,冲发于口,故令臭也。”明确指出,口臭多为五脏六腑不调所致,而五脏六腑致病又可从虚实论治,在口臭的发病病因中,实证口臭,多以湿热口臭为主,而虚证则以阴虚为主,主要责之于脾胃。

胃阴亏虚,津不上承于口,可发为口臭!《黄帝内经》曰:“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精”,指出胃为饮食水谷之海,是消化食物的重要器官。而胃阴则指的是构成和濡润胃腑的精微及水津,是胃体分泌的液质,又称之为胃汁、胃液、胃津;它能润泽食物,是化生胃中阳气的物质基础,与胃阳协调将食物分解为人体所需的营养物质。

若胃阴亏虚,一方面会累及于气,导致气虚,气虚会造成津液失布,湿邪不化;气虚推动无力使得津不上承于口,又加重气机不畅。

另一方面,阴虚生内热,不仅导致食物的消化出现问题,阴虚所生内热又会进一步导致阴液亏虚,加重病情。正如著名医家吴鞠通所言:“存得一分阴液,便有一分生理”,由此可见,胃阴虚往往也是很多胃病的常见致病因素。

打个比方,我们的口腔就如同一个小小的池塘,津液就是池塘中的新鲜水,如果胃阴亏虚,则津液不能正常输送到口中,也即输送新鲜水源到池塘的过程出现问题了,池塘的水得不到更换,久而久之,就会发臭。

《临证指南医案》指出,临床所见,导致胃阴虚的病因主要有四,一为外感温热之邪,耗伤胃阴,正如叶天士所讲:“热邪不燥胃津,必耗肾液”,温热病最易见到胃阴虚证。

二为情志不遂,气郁化火,灼伤胃阴;现实生活中,我们也经常看到,有部分口臭患者在心情不好,生闷气或者愤怒的时候,口臭问题加重,这主要就是由于气郁化火所致。

三为饮食不当,比如过食辛辣、肥腻、嗜酒,耗伤胃阴。

四为素体阴虚,或年老液衰所致。有调查发现,相比其他类型的体质,阴虚体质会更容易出现口臭问题。

1个中医调理方,养阴益胃生津,治口臭!《临证指南医案》指出:“阳明燥土,得阴始安,胃喜柔润也。”所以,对于胃阴亏虚所致口臭,主要以养阴益胃生津为主要治疗原则。

益胃汤是治疗胃阴亏虚的常用方,对于此类口臭有良好的效果。该方由沙参、麦冬、冰糖、生地、玉竹组成。其中,沙参性微寒,味甘微苦,用以养阴益胃生津;麦冬性寒,味微甜,滋阴作用较强,养阴生津,润肺清心;生地黄性凉,味甘苦,清热生津,滋阴养血;玉竹性平,味甘,滋阴润肺,养胃生津;冰糖性平,味甘,入肺、脾经,养阴生津,润肺止咳。诸药合用,共奏养阴生津、润燥养胃之功。

当然,需要注意的是,长期口臭的患者,通常病情也会较为复杂,临床所见,多数除了存在胃阴亏虚证之外,还兼有湿、热等病邪,所以,在治疗调理过程中不可拘泥于一方,要认清各种病理要素,辨证求因,根据实际辨证择方选药。调理的同时,也要改善生活方式和饮食习惯,比如避免熬夜、久坐等可降低身体免疫力的行为,日常饮食以清淡有营养为主,这样方能避免口臭复发,从根源上摆脱口臭问题。

以上相关内容表述望能让更多朋友受益,有需要交流的朋友也可通过点击我头像进行私信。

【声明】:

1、本文未经许可,不得转载。

2、在任何情况下,文章中的资讯仅供读者参考之用,读者不应单纯依靠本文而取代个人的独立判断。对于因使用、引用、参考本文内容而导致损失、风险及纠纷,我司不承担任何责任。

,