国歌是国家正式规定的代表本国的歌曲。本来多用于外交场合,现今也多用于国际运动会场,是激励运动员的精神源泉之一。从世界范围来看,国歌的出现是近代以来国际交往增多、民族意识觉醒的产物。英国、法国等国国歌始于18 世纪;19 世纪时, 中欧、南美一些国家以及东亚的日本也制定了国歌。自鸦片战争以来,虽然清政府被迫与西方列强频繁打交道,但步履蹒跚的清政府仍然没有意识到国歌的重要性。直到19世纪70年代,留学生及洋务派官员才率先意识到这一问题,从现有资料来看,曾纪泽可能是我国最早尝试制作国乐的人。

一等毅勇侯曾纪泽

普天乐

1878年,曾纪泽出任清政府驻英、驻法公使,1880年兼驻俄公使。此间外交往来很多, 按外交礼仪,有时需要演奏国歌,而清政府没有制定国歌,这无疑使曾纪泽在某些场合感到难堪。这位多才多艺的爱国外交官深深地感到大清也有制定国歌的必要。曾纪泽本人有深厚的音乐素养,不仅能欣赏中外音乐,演奏钢琴,而且能撰写乐章。这样,曾纪泽在担任公使期间即开始试作国乐。

普天乐本是古代词牌名。曾纪泽写《普天乐》一事,中文文献最早记载于出使英法义(意)比国大臣薛福成在1890年6月27日的日记。1887年,英国外交部曾向大清国发出咨文:“询取中国国乐乐谱,以备兵丁谱奏之用。”前任清驻英、法、比、意四国大臣刘瑞芬回函说:“查中国乐章,译为欧洲宫商,可合泰西乐器之用者,仅有一阕,名为《普天乐》。相应将乐谱一册,备文照送查收。”日记中薛福成还补充说了一句:“《普天乐》者,曾侯所制也。”曾侯,指曾纪泽,他袭封了其父曾国藩一等毅勇侯的爵位。

20 世纪80年代,音乐史家廖辅叔先生曾经提到曾纪泽所作的《普天乐》和《华祝歌》,并把前者称为“中国最早的国歌”;但他也发出了“然而曲谱是怎样的,竟然是下落不明”的无奈感叹。这说明一直以来《普天乐》的歌词和曲谱不为人所知。

《普天乐》留下来的部分歌词为“一统旧江山,亚细亚文明古国四千年!最可叹:犹太、印度与波兰,亡国恨,谈之心寒!”。歌词赞美了大清统一和中国四千年历史的文明历史,叹息犹太、印度、波兰等古老文明国度的亡国感伤。

关于曲谱,现今发现的最早有关《普天乐》的西文文献是一则刊登在1882 年10 月1 日英国《音乐时报》(The Musical Times)上的出版信息。该消息的标题除提供了《普天乐》的拼音歌名(Poo Teёn Loh)、歌名的英译(The World's Delight)以及歌曲编配者的姓名——本聂狄克爵士(Sir Julius Benedic)及出版者名,不过没出现歌词和曲谱。幸运的是,1890年,美国著名军乐指挥和作曲家索萨(John Philip Sousa)在费城编辑、出版了一本《各国国歌、爱国歌及典型性乐曲大全》(National, Patriotic and Typical Airs of All Lands)。这本书不但收录了各国的国歌,而且有各国的代表性音乐。其中收录了两首中国曲子,一首是知名的《茉莉花》,另一首便是中国的National Air《The World's Delight》,即《普天乐》。

《普天乐》曲谱

华祝歌

曾纪泽在本人日记中曾多次提到《华祝歌》,“光绪九年(1883年)九月二十日作乐章一首,兼排宫商,以为国调。光绪九年十月二十八日录所作国调, 名曰《华祝歌》。光绪十年元月初四日写《华祝歌》,并注宫商节奏。光绪十年(1884年)闰五月初一日巴黎养生会乐工来学《华祝歌》,为之正拍良久。”长期以来,由于曾纪泽自己本人日记里没提到《普天乐》,并且没留下《华祝歌》的歌词和曲谱,学界很多人认为《华祝歌》就是《普天乐》。而从上文的1882年《音乐时报》可以判断,《普天乐》诞生并作国乐时,《华祝歌》距离诞生尚有2年,说明两首歌并非一回事。

由于《华祝歌》长期被当作《普天乐》,它的歌词及曲谱更是湮没无闻。《华祝歌》歌词及曲谱能够保留下来,与两名英国人赫德(Robert Hart)和傅澧兰(Humphrey William Freeland)有关。大清英籍雇员海关总税务司赫德是1884 年伦敦国际卫生博览会在展会上负责展示中国音乐的决策人和展项的主要策划者。与以往几次一样,中国参加此次博览会的大小事宜,从始到终都是由赫德亲自操办的。中国乐人在博览会上的表演也是他一手策划的。

穿汉服的赫德(来源:1894年12月《名利场》杂志《中国赫德》)

赫德本人没有参加此次会议,他派遣有擅长音乐的比利时籍雇员阿理嗣 (J. A. van Aalst)负责讲解中国音乐。同年6月23 日,曾侯将《华祝歌》交由赴伦敦卫生博览会中国八角鼓乐工学奏。

博览会期间伦敦媒体中的中国乐人照片(来源: Illustrated London News,August 2,1884)

阿理嗣

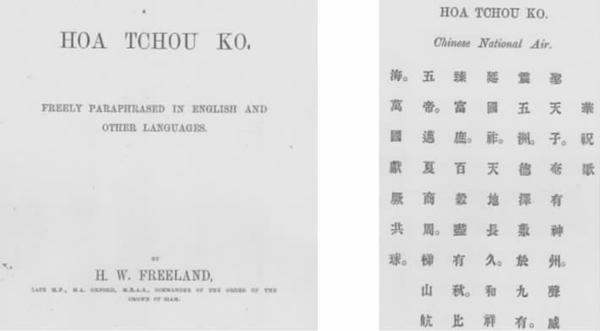

阿里嗣虽然在伦敦博览会期间没有完成赫德交给他的讲解中国音乐的任务,还一度和华人乐工起了冲突,引起曾纪泽的反感,但他也不虚此行。因为他在编目工作上干得不错, 他编辑了《1884 年伦敦国际卫生博览会中国展品图示目录》,其中的“中国音乐”词条有十首器乐曲。十首器乐曲中,最值得注意的是第一首被标明为“中国国歌” ( Chinese National Anthem) 的创作歌曲《华祝歌》(Hoa Tchou Ko)。《目录》中刊印的《华祝歌》只有曾侯的好友、英国诗人傅澧兰的英译歌词,没有附中文原词。但幸运的是,傅澧兰自费刊印的九种语言的《华祝歌》(没有歌谱) 单行本里有曾侯的中文原词。下图即是《华祝歌》的中文原词和英译。

《华祝歌》中文原词、英译及曲谱

傅澧兰《华祝歌》原词(来源:Hoa Tchou Ko, Chinese National Air, freely paraphrased in English and other languages)

1883年中法战争爆发,曾纪泽不断抗议法政府的挑衅;清政府却一心想着安抚法国,次年就把他调回了国。曾纪泽回国后也曾上奏朝廷,呈上自己拟就的《国乐草案》,但未能获得批准。随着曾侯回国,《普天乐》和《华祝歌》也随之结束了自己的历史使命。这两首半官方国歌的歌词和曲谱国内知晓人极少;但由于曾纪泽向国外鼎力推荐,它们都被国外人士视作了中国的国歌。

李中堂乐和颂龙旗

掌权的李鸿章虽然没有批准曾纪泽的《国乐草案》,但是他也不得不去继续曾纪泽未竟的历史使命。光绪二十二年(1896年)身为北洋大臣、直隶总督的李鸿章被清廷当局任命为特使,访问西欧诸国和俄罗斯。按照惯例,欢迎仪式上,各国需要演奏国歌。然诸国皆有国歌,唯独中国还没有国歌,场面是何等尴尬。无奈之下,李鸿章只好临时编了一首国歌,他让随员用一首古曲填词,作为国歌。最后选唐朝诗人王建《宫词一百首》里面的一首绝句作为国歌,歌曰:“金殿当头紫阁重,仙人掌上玉芙蓉。太平天子朝天日,五色云车驾六龙。”至于曲谱是配以李鸿章家乡安徽庐剧中的“倒七戏”配乐,另一说在唱国歌的场合直接唱庐剧唱段。由于这是李鸿章提议的作品,后人便称之为《李中堂乐》。但李鸿章回国后,这首歌曲并没有被清政府正式采用。《李中堂乐》属于是临时起意的作品,也没有像《普天乐》和《华祝歌》被曾纪泽特意向国外人士推荐,其国外知名度甚至不如曾纪泽的作品,曲谱也没有留传下来。

国歌不像国旗,在清政府看来,国歌仅是出于外交仪式、学校典礼、军旅仪仗等方面需要的考虑,没有解决之急迫,一直没有放在心上。十年之后,光绪三十二年(1906年)大清帝国陆军部成立之时,谱制了一首陆军军歌《颂龙旗》(光绪十四年,经李鸿章提议,并经慈禧太后同意,已经颁定本为海军旗的“黄底蓝龙戏红珠大图”旗为清国旗,俗称“黄龙旗”)。歌词全文如下:“于斯万年,亚东大帝国!山岳纵横独立帜,江河漫延文明波;四百兆民神明胄,地大物产博。扬我黄龙帝国徽,唱我帝国歌!” 歌词里面的“兆”表示一百万。古代十万为“亿”,十亿为“兆”,《韵会》有云:“十万为亿,十亿为兆。”

“黄底蓝龙戏红珠大图”旗

每当在国际交往中需要演奏国歌时,清朝官员们就用这首军歌权代国歌演奏。在正式国歌诞生之前,暂时成了清朝代国歌。但不少官员认为这种随意指定的国乐“殊不足以表尊崇,垂久远”。于是,制定官方意义上的国歌终于成为了国家和民间的共识。

巩金瓯

1910年4月,曾到日本考察过音乐的礼部左参议曹广权上奏,“各国皆有专定国乐,极致钦崇,遇亲贵游历,公使燕集,既自奏其国乐,又必奏公使等本国之乐”,“国乐亟需编制,拟请饬下出使各国大臣,考求乐谱咨送到部,以便会同乐部各衙门,延聘海内知音之士,公同考订参酌古今编成乐律,请旨颁行”。曹广权对曾纪泽的《华祝歌》也进行了批评,认为其“声调慢缓”。

1911 年7月15日, 礼部上奏, 拟定了编制国乐办法。12 月25 日,礼学两部会同军谘处、陆军部、海军部议复。准奏之后,从康乾时期的皇室颂歌中选了几首曲子,礼部聘请清华大学堂宗室傅侗(即知名的京剧专家红豆馆主)改写曲谱,著名翻译家严复填写歌词,这就是《巩金瓯》。当时还未用五线谱,原歌由工尺谱谱之。

《巩金瓯》歌词及工尺谱

1911 年10 月4 日降谕,认为“声词尚属壮美,节奏颇为叶和。著即定为国乐,一体遵行。”《巩金瓯》正是成为了中国第一首官方颁布的国歌。除中文歌词之外,词作者严复还曾专门写了英文歌词。两相对比,文言文的中文歌词晦涩难懂, 英文翻译倒显得简明易了。

严复英文版《巩金瓯》歌词

然而,这首古文体的国歌,还没使全国百姓知晓,便随着清朝的覆灭而湮没无闻,可谓是匆匆而来,匆匆而去。它的使用年份甚至还不如曾纪泽的《普天乐》和《华祝歌》。

参考文献:

皮后锋:《中国近代国歌考述》,《近代史研究》, 1995年第2期

宫宏宇:《圣天子,奄有神州,声威震五洲——曾纪泽〈华祝歌〉、〈普天乐〉考辨》,《中国音乐学(季刊)》,2013 年第1 期

宫宏宇:《晚清海关洋员与国际博览会上的中国音乐——以1884 年伦敦国际卫生博览会为例》,《中央音乐学院学报》,2015 年第2 期

,