说到非遗,为什么现在越来越多的孩子都参加非遗研学?

非物质文化遗产,不仅是一个民族生生不息的根脉,更是传统文化源远流长的精髓。

当前,这些流传下来的文化精粹,也面临着如何保护、如何传承的现实问题。在众多的探索途径中,让非遗文化走进孩子,让他们感知并感悟这些文化瑰宝,不失为一种创新,也是一种传承。

我国有56个少数民族,每一个民族都是历史长河中一颗璀璨的明珠,有着悠久的历史和厚重的文化气息。

生活在云南省丽江地区的纳西族也不例外,它也是一个有着深厚文化底蕴的民族,纳西人不仅善于吸收其他民族优秀的文化,而且还创造了自身独特的民族文化——东巴文化。

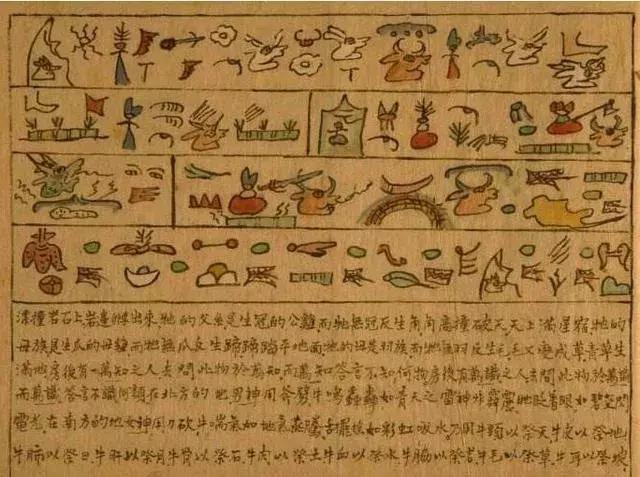

东巴文字,作为人类最早的象形文字之一,记录了远古时期的人们和大自然和谐生活相处的劳动景象,传递了纳西古人对精神信仰的信息。

东巴文被称之为目前世界唯一存活着的象形文字,被喻为是人类社会文字起源和发展的“活化石”。

它是纳西文化传承的载体和精神家园,是人类远古文明的灵魂写照。东巴文共有1400多个单字,东巴文的象形性很强,即使你从没见过东巴文字,有些简单的字也有可能猜个八九不离十。

在东巴文纪念馆,银须飘然的老东巴学者解释:“东巴文可能是远古时期纳西族人在劳动生活中集体创造的,有一个较长的形成发展过程,由于这种文字只是在上层和少数人中传承,且传男不传女,带有较大的神秘色彩。

也许因为神秘,就世世代代传下来了。

当然,这只是一种推测。

他说:“有确切年代的是东巴纸的发明,那是公元618年唐代时期,人们发明了用原始森林的树皮造东巴纸,这种纸坚厚、防虫,可保存千年以上,使东巴文的书写和保存有了根本改观。这以前,大多是把东巴文刻在石上、写在兽皮或木板上。”

据统计,东巴文有1500左右个字符,每个字代表三种意思。此文大多是根据人们社会生活和自然景观,描画的象形图文,诸如飞禽走兽、花草鱼虫和人的生活、姿势等,也有个别和象形距离较大的专用符号。

书写东巴文是用竹片削成的类似刀片的专用笔,蘸上一种专用的黑墨,如画画一样在东巴纸上细心勾勒。

“东巴”意译为智者,往往集歌、舞、经、书、史、画、医于一身,是纳西族的高级知识分子。他们与神灵交流,与鬼魂对话,在入世的生活里保持着出世的神性。东巴文,则是东巴们传授使用,书写经文的文字。

东巴文诞生于云南丽江,纳西语称其为“司究鲁究”,翻译成汉语是“木迹石迹”,也就是留在木头石头上的印迹的意思。

它是一种用简单的线条描绘事物的形状和特征的象形文字,其内容大多是植物、动物、人的行为动作等客观存在的事物。

与古埃及的象形文字(5000多年)和甲骨文(3000多年)相比,东巴文要年轻得多,只有1000来岁。得益于此,在其它象形文字只能以单字和片段收藏于博物馆的时候,东巴文留下了多部长篇经书,一直被书写、使用着。

除了占卜经书外,所有的经书都有特定的调子诵唱,因此,人们不但可以知道这些象形文字是怎么读的,还可以听到他们怎样抑扬顿挫地被唱出来。

作为古老智慧的结晶,传承是一种自信,更是一种认同,每一份技艺的呈现都源自于“守艺人”的热爱。

“无论是谁,了解自己的文化都是巨大的成就。”非遗文化充满人文底蕴和人文情怀,是中国文化的重要组成部分。

孩子对于非遗文化的体验势必会引起对中国传统文化的崇拜之心、自豪之感、创新之情,最终在坚定的文化自信中茁壮成长,成为有责任担当精神的中坚力量。

所以,“非遗”的兴起,正是时代的召唤,是中华民族从文化断层到文化自觉的必然经历。

有很多家长,让孩子从小向西方贵族看齐,学习马术、高尔夫,甚至西餐礼仪。

其实,在传统的中国文化中,我们要认识到“非物质文化遗产”是什么?它是我们民族的精神,是我们传统文化的魂魄,我们不能丢弃,我们要传承和保护。

,