说到性,人们想到的可能更多是床上那羞羞的事情,这事情,又往往是隐藏在光明背后、不那么好意思说出来的。可是,无论忽视与否,我们的生活必定会与其发生联系,并且也会受到它不少的影响。

对于本人来说,之所以会对杏学产生兴趣,主要也是因为在这个谈杏色变的环境下,我们对它了解太少,以至于误解太多。

而现在,有了一个总体感觉:性,不仅仅是性这么简单;但,性又仅仅只是性而已。

今天就来聊聊性的含义,以及关于如何更好地对待性的四点建议。

性,不仅仅是性,它背后反映着、牵连着很多。

1. 个人层面:一场自我探索

对于个人来说,与性的触碰,就是一场自我探索。

生理上,从青春期(甚至幼儿期)开始,性的种子便慢慢在身体内萌芽,它带给我们某种肉体上的快感,而很多时候还不清楚这原来是杏。随后,紫薇的过程、杏知识的学习、与伴侣的接触,都是对自我身体的探索。

心理上,从最初对性的害羞与抗拒,再到接纳与学习,很好地体现了一个人的心理成长过程。尤其是在谈杏色变的环境中,这更难得。

性,还可以让我们短暂体验到合一的快感。在这个时候,我们的自我得到了消融,处于“无我”的状态,所以会倍感快乐与放松。这种动物性本能,看似与神性毫不相关,但实际上二者其实是一体。

另外,性不等于杏交。前者可以是一个人进行,后者则必须与另一个人一起,所以这可以看作是一次交往。要想获得好的体验,需要双方的磨合。这时候,性可以成为更好了解对方的桥梁,成为感情的润滑剂。

2. 性,体现文化的多元、社会形态的不同

美国著名的性学家约翰·盖格农,提出过一个叫“性脚本”的理论,说的是一个人对性的认识、观念和行为其实是被主流社会关于性的脚本塑造的,是在日常生活中被潜移默化灌输的。它具体是指5w:who,what,when,where,why。

不同的文化会有着不同的性脚本,杏文化其实是多元的,杏观念更多是社会建构的结果。其他文化习以为常的那套规范,可能在我们看来会感到诧异、震惊。

通过性,也可以感受不同的社会形态。

李银河的《性·婚姻:东方与西方》中就提到,西方是罪感社会,中国是耻感社会。对于性,西方往往会根据宗教或意识形态去决定怎样的杏行为才是可取的,而其余是罪恶的、不能去做的;中国则对杏行为没有明确的规范,只是认为即便性是人人都需要的,但不是体面的事情,不能挂在嘴上,并且高尚的人应该能克制杏欲。总之,西方禁制性,中国忽视性。

所以,通过性,可以感受到文化的多样性,感受环境对人潜移默化的影响。

3. 性,体现权力关系

在男权社会下,性是男性权力的体现,是男性对女性的征服。对女性的性欲持忽略和否定的态度,热爱性的女性会受到很多的攻击指责、荡妇羞辱,更极端的如非洲某些地区盛行的阴部环切术、印度的烧寡妇。

在这种双重标准的影响下,男性会更热爱杏交,为自己的杏行为感到自豪。(详见文章《被压抑的女性:她们为何更少谈论“性”? 》)

另外,在以前,性也被看作是统治权力的体现。

例如在古希腊罗马时期,杏活动的伴侣分为两类,不是男性和女性,而是统治方和服从方,统治方是指有权的男性,他可以与服从方里面的任意对象(妇女、儿童、奴隶)发生性关系而不会丧失体面。(由此可以看出,这也只是男权的另一个体现。)

4. 性道德、性观念的变化,体现个人权利的变化

潘绥铭教授在他的《性之变》中,谈到过性道德的几个发展阶段:

20世纪之前是用生殖:不能生儿育女的性是不道德的。

20世纪中期则是婚姻:一切婚前或婚外的性都是不道德的。

80年代以来,爱情正在日益成为判断标准:无爱之性才是不道德的。

21世纪以来,快乐开始成为首要的判断标准:不快乐的性才是不道德的。

可以看到,在个人自由和权利越来越受到重视的现在,性的判断依据从与外在有关的生育、婚姻,逐渐回到与自身相关的爱情、快乐,越来越强调个人感受,回归到主体上,对待性的态度也越来越放开,约束越来越宽松,性慢慢开始变得多元化、主体化。对性的定义也慢慢地不再局限于异性恋的阴j阴d交。

表面,是性权利的强调,而实际上,是对人们主体性的承认。

5. 性,是很多行为的根源

性,是艺术、消费、经济、社交的内在驱动力。阿兰·德波顿说过,如果没有性冲动,那么很多东西都不会存在:

没有人会费心开珠宝店,没有人会去绣什么蕾丝,没有人非要用精美的银器盛放食物,也没有人非要把旅馆开在热带环礁湖的浮箱上。

没有性冲动作为驱动力和组织原则,大部分经济活动便失去了意义。交易厅里疯狂的激情、邦德大街迪奥店里贴满金箔的试衣间、现代艺术博物馆里的聚会——所有这些难道不就是为了让两个人最终躲进一间灯光昏暗的房间里做爱,伴随着外面的街道隐隐传来的警笛声吗?

性,促成了这五彩斑斓的世界。

综上,无论对个人还是对社会,性都不仅仅只是性。对性的探索,并不仅仅是指生理上,它还会与社会、政治、道德、文化等有着紧密联系。

二. 性,仅仅只是性即便性反映着很多,它也终归只是性。虽然它和食欲一样,都是人的生物本能,但它却受到完全不一样的“待遇”——被过于强调,或过于压抑。

1. 性被赋予了太多的意义和评判标准

这单纯的生物本能,被赋予太多的意义。

正如上文所说的,有些时期,它被与生殖牢牢结合;有些时期,它会被与婚姻牢牢结合在一起;而到了现代,它更多会被与爱情牢牢结合。

在有些时代和社会中,性与爱毫无关系;在有些时空条件下,性与爱有着某种不同程度的关系;而在另一些时空条件当中,性与爱极其紧密地联系在一起,完全不可分。换言之,对于某时某地的人来说,爱情的对象是或不是性交的对象。对某些人来说,两者不可分割;对另一些人来说,两者毫不相干。爱与性的关系取决于不同的社会态度和价值观。

——《性学入门》李银河

对于食欲,虽然人们吃与不吃,一般只需要根据身体的感觉决定;但性则不一样,它不断被套上不同的规矩和判断标准,唯独很难单纯将其看作性本身。

2. 性,被过度压抑

性,这个最原始最自然并且无论是繁衍后代还是日常生活都必不可少的活动,却经常受到压抑和隐藏,被视作不能见天日的事情。

例如性学研究是一个长期以来备受道德责难的领域。

著名的性学家金赛教授在进行性学研究时,也是饱受各方责难。在他的《金赛性学报告》出版后,在取得巨大成功的同时,也不乏各种中伤和攻击。1954年,洛克菲勒基金会甚至停止了对金赛研究的赞助。

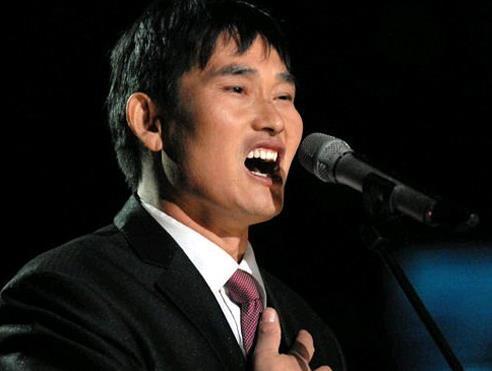

电影《金赛性学教授》海报

压抑,也必然导致愚昧无知。即便在科学发达的时期,对性的认知依然十分落后。

不到一百年前,英国的外科医师阿克登(Acton)写了一本关于性的问题的书,他说,我们若认定女子也有性的感觉,那是一种“含血喷人”的恶意行为,而这本书便是十九世纪末年以前在性的题目上唯一的标准作品与权威作品!

——《性心理学》

谈性色变的环境也导致了性教育的缺乏。人们要么一直无知着,对异性身体有不切实际的期待和幻想,要么便转而从其他渠道(如簧片)获得不科学的性认知。

这直接导致了一些恶果,如少女怀孕、对未成年人的性侵害。据调查数据显示,中国每年堕胎超过1300万例,大约每分钟会发生25例,约是印度的两倍,其中50%是青少年,每分钟有10名少女进行不安全流产。

而就算有了性教育,也只是一味倾向于谈性的肮脏、羞耻,宣传“洁身自好”的道德观念,并非从积极正面的方面去讨论性。

这一切,不正是因为人们为这原始自然的生理本能附上了太多不必要的道德枷锁吗?

3. 给不同的性行为贴标签

除了谈性色变,常见的另一种情况是对性作价值观上的评判,认为异性恋、不搞婚外恋、婚前守贞等才是正常的、可取的,而同性恋、婚外恋、婚前杏行为等是不正常的、病态的。

曾有很长一段时间同性恋都被看作是病态的、需要接受治疗的。甚至直到现在,依然有不少教材说同性恋是病。据同城青少年资源中心在2014年发布的一份《中国高校教科书中同性恋错误和污名内容及其影响调查报告》中显示,2001年后发布的高校教材中,仍有4成教材将同性恋视为是疾病,5成教材认为同性恋应被治疗。

实际上,真正真实的,只是杏行为本身。无论选择怎样的性,只要没有伤害到他人和社会,那归根到底只是一种个人选择,就如罗素说的:所有不会导致生育的杏关系都应被视为是私人的事情。

4. 与个人名声相结合

在父权社会的双重标准下,性对于男性和女性的意义是不一样的,这背后往往有一个“赚赔逻辑”:在杏行为中,男性是赚的一方,女性是赔的一方。并且,对于女性来说,性与个人名声紧密结合。

在这种环境下,她的“第一次”被过分强调,赋予了太多不必要的特殊意义,直到现在,有“处女情结”的男性仍不在少数;她一旦发生杏行为,则被视作“不洁”;一旦被强奸,饱受攻击谴责的也是她。总之,她应尽可能少地发生杏行为,并且不能有太多对性的想法。

5. 被视作“忘我”的途径

还有一种可能性是把性看作对生活的逃避,对性的渴求就如对酒精、毒品等一样。这或许是因为在生活中,很多事情都令自己痛苦,而在性中,我们可以短暂地放下伪装,完全忘我。对性的渴求,实际上是对那种短暂忘我的放松状态的渴求。

但这种逃避终究是治标不治本。性归根到底只是生理上的一小部分。

总的来说,过于强调,或是过于压抑,都只会导致偏见与无知,导致更多矛盾的产生。

三. 如何正确看待性那对待性的更好的态度是怎样的呢?这里说说个人的四点看法。

1. 性,只是性本身

它与爱、与婚姻并不是天然结合在一起的,都只是人类自身建立的一些准则。

性和爱可以分开。当然,要是把性建立在爱上、建立在彼此身心全方位的打开和连接时,性的体验会更好。

2. 热爱性是没有问题的

就像喜欢吃一样,热爱性也是没有问题的,它与精神进步并不存在矛盾。但前提是弄清楚行为的目的,要有意识地去行动,而不是无意识受其控制。

这方面之前曾写过文章《热爱性是否有问题?禁欲是必须的吗?《与神对话》中关于性的启发 》,有兴趣的朋友可以看看。

3. 开放包容的态度

对于不同种类的性,应该持开放包容的态度。即便自己不会去实行某种性模式,但仍以宽容的心去接纳它的存在,因为多数≠正常,生活本来就有无限的可能性,并没有对与错、正常与非正常之分。

正如潘绥铭说的:

总体上来说,笔者主张:中国的性文化应该从工具理性走向全然的彻底的快乐主义,从阶级斗争式的革命走向平等基础上的多元,从争取自由走向构建自我,从伸张人权走向能力建设,从冷漠走向宽容。

笔者的主张一言以蔽之,就是多元化。唯有在多元存在之中,自由、平等、人权、博爱等等一切才能够得以开始。换言之,笔者反对一切“百分之百”,反对一切唯我独尊,也不断地反思自己。

4. 性,只是生命的很小一部分

但无论如何,性终究只是生命的很小一部分。在承认这种生物性的基础上,超越它。接纳性的下一步,便是超越性。既从性中感受到合一的快感,又能看到这种只发生在身体层面的快感的局限。如此一来,才能从生物性的快乐,过渡到神性的追求。

性,只是一个十分自然的现象。它不应该被过分压抑,也无需过分强调。就让性,回归到它最自然本真的状态吧!

我是@瑞君的情爱探索,会持续输出关于性别、爱和情感的相关内容,带您从深处了解性与爱。如果对您有启发,欢迎点赞、评论、关注!

,