今天小编分享一篇文章,讲述了K-pop(韩国流行音乐)和J-pop(日本流行音乐)的文化背景!从《Produce48》这种跨国文化互相碰撞交流分析了日韩偶像的文化差异!

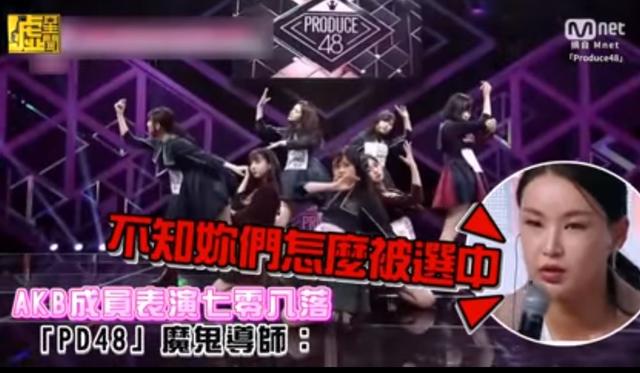

日本知名偶像团体AKB48的成员,到韩国参加实境选秀节目《Produce 101》第三季第一集的片段;节目中的高潮所在,是日本樱花妹偶像表演完,台下却一片沉默,南韩泡菜导师们一个个脸色凝重、眉头深锁。

导师之一、编舞家裴允静毫不留情地质问:

你们都是已经在日本活动(出道)的人了吧?在日本也参加过选秀吧?到底是怎么选的?

我真的不晓得你们到底是怎么被选中的,群舞舞步一点都不整齐,不知道你们到底练习到什么程度,你们这样根本无法上舞台!

没错,台上表演的人是早在2011年就已经出道的HKT48的成员,包括Team H队长松冈菜摘、Team KIV队长本村碧唯、成员今田美奈、Team TII成员村川绯杏、荒巻美咲、月足天音、栗原纱英。

她们唱跳自己的作品(转不停的摩天轮)(止まらない観覧车),韩国导师却觉得她们荒腔走板。

而对于导师的毒舌批评,今田美奈(いなだ みな)解释:

在日本,比起把舞跳得整齐,对日本偶像来说,「爱娇」(あいきょう,指惹人爱怜、有魅力、可爱、动人、亲切、和蔼可亲、会说话的)更重要。

裴允静恍然大悟:「啊,是文化差异啊!」

是的,就是这个「文化差异」,它不仅是节目中的冲突点,更是日、韩偶像系统路数跟定位的差异缩影,也解释了21世纪K-pop和J-pop(日本流行音乐)在世界流行文化中发展的落差为何越来越大。

K-pop发展史的最后一篇,我们要来看的是韩流在拓展世界版图的过程中,如何和其他国家的文化抵触、相容、交流、互相影响,从而理解到底流行文化的本质是什麽。

我们先从日本、法国、美国三个OECD文化大国,看韩流如何「以卵击石」,再从东南亚和中南美洲等开发中国家,看韩流如何抢占话语权。

但在那之前,我想花些篇幅从《Produce 101》和AKB48开始,藉由日本偶像文化的视角,来观察韩国偶像文化。

根据维基百科介绍,《Produce 101》是「音乐频道Mnet在2016年推出,韩国第一个『经纪公司大型企划女团』新女团选拔/生存实境节目」。

节目中有101名来自不同经纪公司的女练习生,在节目中同吃同住、完成各种任务,最後获选的11名成员,将会组成活动为期一年的「期间限定」偶像团体出道。

第一季,《Produce 101》推出了女团I.O.I,活动期间颇受好评;第二季,《Produce 101》改作新男团选拔,最终打造出炙手可热的男团Wanna One,虽然今年年底就得解散,但粉丝实在舍不得,团员也很希望可以继续组团下去。

那么第三季呢?男生女生的梗都玩过了,接下来要做什么?2017年底,Mnet宣布和AKB48家族总制作人秋元康(あきもと やすし)合作,邀请AKB系的成员皆可报名《Produce 101》。

第三季,《Produce 101》选回女团,却拉来「日本的朋友」加入,并将节目改名为《Produce 48》,规模扩大、打出「日韩选秀」梗,甚至连选秀结束后的限定团体活动时间都拉长一倍,制作组表示:

最终选出的女团成员活动期间为2年6个月,这个团体将会在韩国、日本分别出道,并且展开全球活动。为了确保各位成员在回到原经纪公司时,已经成为世界性的明星,所以我们与所有参与本次节目的经纪公司一起讨论出2年6个月的活动期间。

这个企划包含有许多有趣的点,我们条列一下:

首先,这是韩国的主场 ,日本参赛者由韩国的制作公司邀请到韩国的土地上生活而且要试着使用韩语参加韩国企划的比赛,然后在韩国的电视台播出并接受韩国的导师与专业人士评审和韩国的观众投票票选。

怎么看,都对日本参赛者没什么优势。(Mnet还因此推出新规定,要观众投给韩国参赛者的票得跟日本参赛者一样多才行)

再者,日本和韩国是几世纪以来的历史世仇,从殖民到慰安妇争议到小岛主权争夺战无一不争无一不吵,现在要同台竞争再掀国仇家恨、展开「日韩大战」就算了,竟然还要共同组团出道,这怎么可以?!

于是,在节目制播前,就已经有韩国的网友「上书青瓦台」,向总统请愿废除《Produce 48》,部分网友反应:

「有些日本的成员会有人格上的争议」

「希望可以多给韩国的练习生机会」

「要与极右倾向的练习生合作?」

「因为日本的性文化流行,这样的人可能不适合出道」

等负面意见,更有网友抗议AKB不只曾在靖国神社演出,还在演出时播放日军空袭珍珠港的影片,而且,表演日好死不死选在韩国「安重根义士殉国纪念日」!

以上种种,就能看出来这两国的仇恨非一朝一夕可解。

以之前我们提过的「南北韩最快达成的唯一共识就是日本是个混蛋」这点来看,《Produce 48》第一集导师的毒舌评语也许还算温和了,看看第一、二集中,AKB成员的分级成绩吧:

从成绩最好的A级到最差的F级,日本参赛者分别为A级2人、B级4人、C级4人、D级10人、F级14人。(泡菜终于在这里对樱花报了国仇!)光是在D和F级的AKB成员就有24人,占了整整七成。

况且,跟原本观众以为「反正是选秀,AKB大概就是派练习生或一些低人气的成员来吧」不同,秋元康派出的参赛者有好几位都是AKB的人气成员。

特别是SKE48松井珠理奈、HKT48宫脇咲良是AKB的Ace(王牌级)偶像,她们才在最近一次的「AKB总选举」中,分别获得冠军和季军的成绩。

松井和宫脇早在2008年、2011年就已担任偶像,是出道十年左右的老鸟;对照韩国偶像大概是「二代团」、和少女时代同期的前辈,对比《Produce 48》才要推出的「五代团」,根本是可以担任导师角色的资历。

想像一下「第一届星光大道踢馆魔王、拿到金曲歌王的萧敬腾,去跟一群还没出道的小朋友一起参加选秀节目一起接受评比、一起争取组团出道」,这都是什么光景?实在太诡异了也太委屈了!

然后,还可能被评审评为F级?(当然宫脇和松井很争气,分别拿到A级和B级的好成绩)

「我以为我一定会拿到F,看到拿到F的日本成员,明明都已经很努力了,就觉得很不甘心!」拿到A级的宫脇对着镜头泪流满面地说。

在节目另一片段中,宫脇的OS也是:「韩国歌手们到日本可以获得认同,但日本偶像出了自己国家都没办法被认证了,这让我很不甘心,想证明日本人想要做就能做到!」

接着,就出现这篇让我解惑的重要文章,作者彭振宣从「日韩偶像文化的差异」和「秋元康式的竞争策略和商业模式」两个面向着手解析,我试着将他的观点再整理如下:

日韩偶像的文化差异:

《Produce48》巧妙地透过侧录成员在节目进行中的对话,点出了日韩两国偶像文化的差异。

相对于韩国练习生苦练多年歌唱舞蹈基本功,苦等被经纪公司安排组团出道的机会;AKB48集团的成员在参加徵选会之后一个月,就会以偶像身份开始活动,经纪公司也不会主动安排演艺专业的训练课程,而是由成员自费找老师接受训练。

该作者指出,韩国偶像是以歌唱舞蹈的「实力」作为价值的标准,但日本偶像却着重在「表演开心的感觉」,透过撒娇与清纯带给粉丝「幸福感」;而「训练太专业」的偶像,反而破坏了天真可爱的清纯感,变得太过世故。

这边要先补充一点,AKB48是日本代表性的偶像女团没错,因为只有她们红出日本,但是否就等同于AKB48能代表「日本(少女)偶像文化」,我认为是不行的。

像日本更早期的女团「早安少女组」和专走电音的女团「Perfume」,路数和主打的受众策略都和AKB48不同,但现在日本好像也没有其他为国际所知的女团,所以,明明是「只能代表秋元康个人策略」的AKB系,似乎就变成唯一可以拿来讨论的日本偶像模式了?

但别忘了,AKB这三个字母的源头,正是其发源地,以聚集大量3C、电玩、动漫等AGC的「东京秋叶原」(あきはばら,Akihabara,或简称Akiba)的缩写,秋元康想要对准的受众不言而喻,就是秋叶原宅男。

秋元康创AKB48的初衷很简单,他要颠覆偶像明星「神秘高冷很有距离感,只能远在天边、可远观而不可亵玩焉」的模式,打造「定点出没、近在身旁,能让粉丝看见她们的成长过程、与她们一起成长」的「可接触偶像」。

因此,AKB48的成员必须是平易近人、可爱可亲的邻家女孩,且要善于直接和受众互动接触;秋元康为此打造了剧场公演、买CD附赠见面握手券等作法,可想而知,比起唱歌跳舞等表演实力,AKB48成员需要的是「当粉丝好朋友」的实力。

要和粉丝当好朋友(讲得直接一点,其实更多是需要能被幻想成妹妹的萝莉),偶像就不能是太厉害能干、让粉丝用来崇拜,但却有压力的存在。

像我自己过去想跟周遭朋友推广日本少女偶像的时候,就会遇到有人质疑他们的演艺基本功多半不怎么样。

对日本少女偶像的粉丝来说,这样的质疑当然不是问题,因为内行的同温层就知道欣赏的重点在于那种只可意会不可言传的可爱与活力。

秋元康的商业模式:

而让粉丝和偶像一起成长,则是让粉丝死心塌地地支持偶像的秘诀,因为有「归属感」。这道理就像圣·艾修伯里在《小王子》里面,就用他那朵玫瑰讲得很清楚了。

狐狸告诉小王子:「你在玫瑰身上所花费的时间,让你的玫瑰花变得如此重要。」小王子自己也说:

我那朵玫瑰,别人以为她和你们一样,她单独一朵就胜过你们全部。

因为她是我浇灌的。因为她是我放在花罩中的。

因为她是我用屏风保护起来的。

因为她身上的毛毛虫是我除掉的。

因为我倾听过她的哀怨,她的吹嘘,有时甚至是她的沉默。

因为她是我的玫瑰。

OK,所以AKB系打造的「玫瑰公主」不必特别、不必完美、不必是女神,相反地,她要是一朵「能够乘载小王子粉丝的付出和时间/金钱花费」而慢慢成长改变的、空白的花朵,让粉丝感受到「因为有我的存在,让她变得如此特别值得珍爱」。

如果用和式一点的方式来解释更简单,听过《源氏物语》吗?光源氏先生在小紫还是一张白纸的小女孩时,就开始所谓的「光源氏计画」,将小紫培养成他心目中理想女性,等小紫长大后就可以无缝接轨变成他想要的女人。

我想,AKB48应该算是现代的光源氏计画 —— 或者秋叶原最受欢迎的一种游戏类型「模拟恋爱/美少女养成游戏」的实体化,毕竟秋元康本人就是很了解宅男需求的资深宅男。

既然是「游戏」,当然要有关卡和魔王让粉丝协助主角破关以增加挑战性和对偶像的黏着度,秋元康因此打造了AKB系的「竞赛」:

秋元康在操作AKB48集团时,非常喜欢利用「竞争」这个元素。

无论是让AKB48本团与其他子团厮杀竞争的「总选举」;到设立被称为AKB48集团「官方对手」的乃木坂46、榉坂46、吉本坂46等「坂道系列」,

为了制造新鲜感以及不让既有的偶像成员安于现状,秋元康喜欢自己替旗下艺人制造外部竞争者(当然这些竞争者都是秋元康旗下的)

这些以「投票、选举」为核的竞赛,真正玩家仍是粉丝,他们需要花钱买唱片、买周边、参加活动,才有资格投票替偶像增加人气、让偶像被选上。

然后秋元康的口袋就饱了。—— 这被称为「AKB商法」,也就是秋元康的商业模式。

透过这些竞赛关卡,粉丝可以具体地投资偶像,并亲自感受及看见偶像是怎么一步步从什么都不会的素人成长茁壮的(爸爸妈妈的欣慰眼神)。

这个套路日本少年漫画其实也玩了很久而历久不衰,像《海贼王》、《火影忍者》、《棋魂》、《猎人》等经典长青作品,都属于此类「王道漫画」,主角一开始肯定都是很逊很平凡的家伙,然后透过热血和友情,最终得到胜利。

在AKB中「王道模式」最戏剧性也最显着的案例,就是「指原莉乃模式」。

指原莉乃是个「很不偶像」的平凡人,她长年担任早安少女组的死忠粉丝,从小想当偶像却多次甄选失败,直到秋元康成立AKB48才进入演艺圈。

长相不优、身材不优、气质不优的她,唱歌、跳舞全不擅长,还因此被粉丝冠上「废柴」的称号,比起正统AKB偶像可爱清纯甜美的形象,指原莉乃是个会在电视节目上黄腔大开、自嘲自黑、扮疯扮丑也毫不在意的「偶像」。

可是,这个「废柴偶像」指原莉乃,却连续四、五次夺得AKB总选举的冠军,拥有一群死忠粉丝,为秋元康赚进数千万的营收,即使后来爆发床照风波也没有打倒她,反而让她再上高峰,以20出头岁的年纪,就担任HKT48分队的制作人(剧场管理人)。

这个「简直是完美的相反词,残念」的偶像,为什么令粉丝如此着迷?

指原发现,当自己站在一群完美的「同事」里,她啥都不行的「废柴」特色会成为亮点。她就以废柴角色在综艺节目上慢慢打出名号,抢占工作机会。

最后,她吸引到一批「也不是那么完美」的歌迷。看到她的成功,歌迷会觉得是「自己」实现了梦想,更全力扞卫指原的地位。

比如另一种解释:

粉丝随着指原莉乃从一介什么都不会的废柴,见证她克服重重难关成为巨星的过程。在经历这一切后,指原莉乃粉丝对偶像的向心力已经超越一般所谓的「铁粉」,而像是看着孩子成长的长辈一样。

因此日后指原莉乃纵使历次遭遇负面新闻打击,粉丝不只不离不弃甚至日渐壮大。对这些粉丝来说,就像多数家长不会因为孩子一两次做错事,就放弃自己的小孩一样;

这些粉丝是看着指原莉乃一步一步成长的,比起媒体放出的一两次负面新闻,粉丝们更相信陪伴自己多年的偶像。

由指原这个极端的例子可以看到,韩国那套「偶像要很强大、很厉害、很完美、美/帅得很有距离」,大家整齐划一的形象,在注重「个人特质」和「成长潜力」的AKB系完全行不通,就像作者举的另外两例:

1.AKB48集团在2009年也曾推出一个子团SDN48是主打「性感、成熟」这种类似韩系元素风格的偶像团体。但这个团体在日本流行可爱少女偶像的风潮下,在AKB48本团爆红的2012年反而黯然收场。

2.AKB48有志发展成实力派艺人的成员陷入一个很尴尬定位,竹内美宥就是。立志成为创作歌手的她,2009年加入AKB48后,虽然有一定的唱功,但在注重发挥个人特质的AKB48里反而没什么特色,最后只有毕业于庆应义塾大学拥有高学历这个亮点被人记得,历次总选举的成绩也都在入围排名之外。

看回K-pop和J-pop的比较:

聊完AKB系,再让我们拉回主题来比较日本与韩国流行音乐在国际市场的发展。《韩流重袭》的作者洪又妮整理了两者特性的比较,也点出J-pop没落的原因:

的确,亚洲的流行文化教主历经美国、日本,现在已交棒给韩国。在目前的国际流行音乐市场上,J-pop声势大大不如K-pop,甚至连日本音乐市场都被K-pop给霸占了许久。

为什么会如此?作者洪又妮解释,韩国在过去被日本欺负、殖民的过程中,其实也摸透了日本人的喜好和习性。正所谓知己知彼、百战百胜,韩国人知道日本人对「包装的疯狂热爱」和「严重的日语情结」一点辄也没有。

因此,K-pop在日本推出日语版单曲,甚至是只有日本才有发行的纯日语单曲,并且发挥他们最擅长的行销能力,在唱片外面加上了40、50几页写真集、限定版日历、海报、明信片、成员独照小卡等「赠品」等,再精美地包装起来。

这彻底打中日本人的「风吕敷文化」(常见日剧里有人拿美丽的花布包便当有没有,那个花布就是风吕敷),加上日本市场本来就偏爱实体唱片,即使「一盒」专辑常常重达半公斤、要价上万日币,还是照样卖翻、被粉丝收藏。

但J-pop会因此被K-pop灭了吗?我想不会。

当观众对当红的K-pop模式和元素审美疲劳后,会需要多元的选项转换喜好;从「演化」的角度来看,这正是K-pop模式鲜明却太过「物种单一」会面对的危机,也是日本音乐市场始终保持「生物多样性」时会拥有的转机。

偶像需要有实力吗?偶像需要完美让人羡慕吗?偶像,到底是什么样的存在?

这是秋元康和指原莉乃抛出来的问题,对J-pop、对K-pop、对全世界。

除了像作者说的,秋元康想搭着韩流热潮AKB推往国际外,我觉得,其实他也试着挑战韩国粉丝的审美观,以日本偶像「真实、自然、亲近、不造作、不人工」的特质,去挑战受众早已习惯韩国偶像的「整齐、完美、光鲜、刻意雕琢」形象。

实验性的颠覆,这是在K-pop中较难看见的、J-pop有趣的地方。

有文化深厚度的国家如日本,像是地基打得扎实的老屋,外表虽然不新颖亮眼却很稳重;但像韩国这样自我文化尚不稳,就逼自己在短时间内打造出「强势表面形式」的文化内容(而且很多仍是copy欧美的文化)的国家,不免像建在不稳地基上的样品屋一样,

K-pop是否禁得起风吹雨打仍历久弥新?嗯,作者持保留态度。

,