在彩云之南的最南部,有一个充满神秘色彩的地方叫做西双版纳,还有一个泰老民族,他们生活的地方都是依水而生,在这片“水秀山明而又神奇的乐土”上,他们创造出了轻盈曼妙的孔雀舞蹈、历史悠久的贝叶经书等一系列优秀文化。

傣族文化包罗万象,不过给人印象最深刻的是傣族服饰。这是一种“流动的”服饰文化,意在展现傣族女性的柔美和秀丽,衬托出浓郁的异域风情。穿着傣族织锦的姑娘,身材婀娜多姿,看着比穿旗袍更显身材。

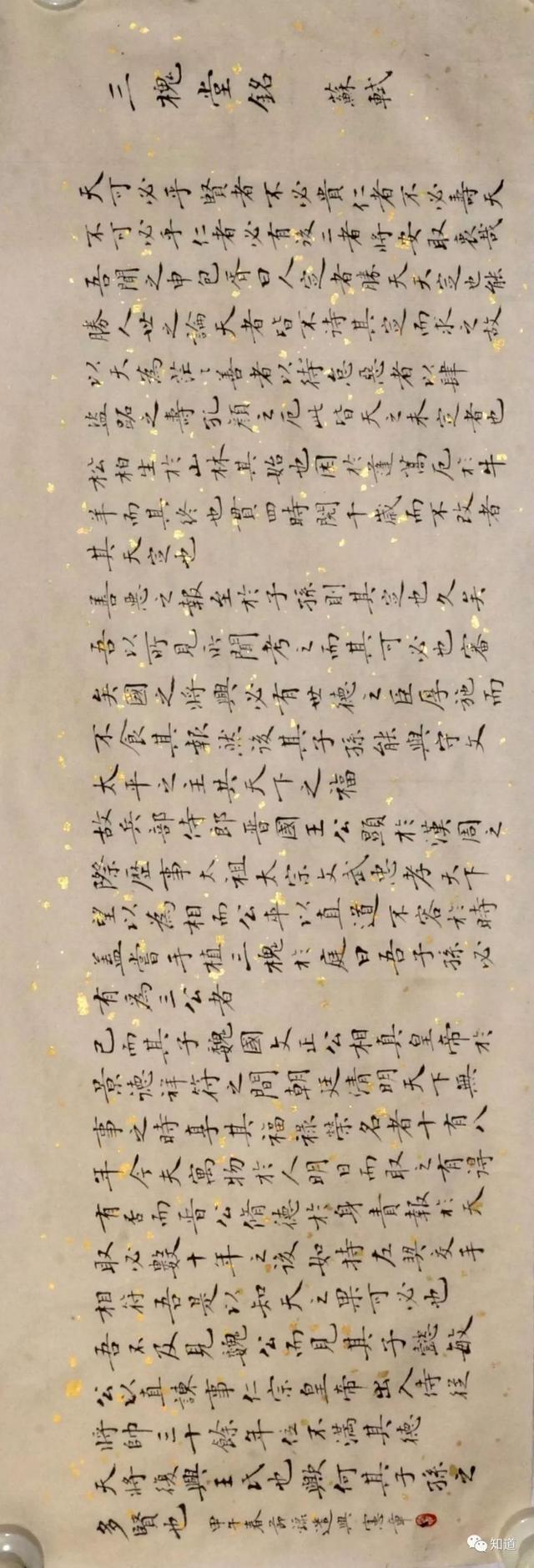

傣族织锦,简称傣锦,是流传于云南傣族地区的一种传统的民间手工纺织品,极大程度上反映了傣族农耕社会的面貌,是傣族文化特色。傣锦最早出现于唐代,充分体现了农耕社会傣族男耕女织的分工,牛郎与织女的相识估计就是这样来的吧!

傣锦最大的特点就是以其优美、轻柔、亮丽、色彩或淡雅或浓郁。这些特点真实的凸显出傣家女子柳腰花态、仪态大方、妍姿艳质、秀美柔和的身姿。

在如今百花齐放的社会中,西双版纳的街头巷尾身穿傣族织锦服饰的傣族少女依然可见,正是她们身上一梭一线织出的傣裙,成为一道热带风情中流动的风景。在傣族古寨之中,上年纪的傣家女性仍然穿着自己织出傣服。在机械纺织的冲击之下,这种传统的手工艺品渐渐面临失传的风险。

2008年6月,国务院批准文化部确定的第二批国家级非物质文化遗产名录中就包括傣族织锦技艺。这一举措,使得织锦手艺涌现出一批像张继美一样的传统文化接力者。

张继美说,童年时光的记忆里经常能看到母亲坐在屋檐底下或在屋里的一角,架起木构件高台织布机开始织布。在农业闲时,或雨季来临的时节,家家户户的傣族妇女就开始在家织锦。

在过去的岁月中,傣族几乎每一家都有一台纺车和织布机,傣家女儿在12岁就开始跟着女性长辈学习纺织,15岁就学习织锦。这在傣族也被视为一个女子贤德与有才干的表征之一。

对于从小生活在西双版纳的张继美来说,时常看着母亲凭借传承下来的织锦手艺,为家里的成员纺织衣物、缝制鞋子。正是这种看似习以为常日常,让张继美决定开创一个以傣族服饰为主的服装品牌。为了这个坚定的梦想,她远离家乡奔赴北京学习服装制作技艺和设计。学成之后,回到家乡景洪开创了自己的民族服饰制作坊。

为了弘扬民族文化,传承匠心精神,做民族文化的传播者与传承者,让游客真正的体验感受傣族千年织锦的技艺与民族文化的源远流长。张继美协同水傣织锦国家级传承人玉儿甩、汉傣织锦国家级传承人叶娟、花腰傣织锦传承人玉叶打造了“亨傣傣族织锦非物质文化遗产体验馆”

传统的傣家织锦工艺程序复杂。傣族人喜欢自己染布织衣,纺织前到山中采集最为原始的植物染料,这些传统的工艺都是祖辈千年智慧的结晶。

张继美始终在传承这份事业,以后也仍将坚持下去。每一个民族的服饰都存在美,傣族服饰自然也不例外,它呈现在人们视野世界的是傣家女子的玲珑秀美、婀娜多姿。

不同的服饰和不同色泽的搭配,也具有不同的含义。洁白的上衣,淡雅的筒裙,这时女子聆听佛经静心时的一种穿戴;傣族最为华贵和喜庆的颜色则是金色和红色,色调搭配也突显出不同的风情和韵味。希望这么好的民族文化,能够一直延续下去。

,