在我国所有的戏曲史籍和辞典上,都给这位戏曲界的名家留有重要的位置并给予最高的评价清大学士徐桐麟曾赞誉道:“状元三年一个,十三旦盖世无双”鲁迅说:“老十三旦七十岁了,一登台,满座还是喝彩”他,就是侯俊山,我来为大家科普一下关于河北张家口老戏 张家口历史文化?以下内容希望对你有帮助!

河北张家口老戏 张家口历史文化

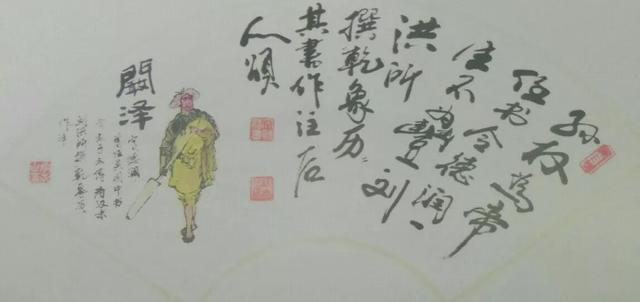

在我国所有的戏曲史籍和辞典上,都给这位戏曲界的名家留有重要的位置并给予最高的评价。清大学士徐桐麟曾赞誉道:“状元三年一个,十三旦盖世无双。”鲁迅说:“老十三旦七十岁了,一登台,满座还是喝彩。”他,就是侯俊山。

侯俊山,1854年出生在万全县东红庙村一个贫苦的庄户人家里。父亲侯世昌靠给财主打短工、放羊为生,家境贫寒。侯俊山两岁时,母亲去世,父亲把他寄养在怀安县两旗屯村的姥姥家。逢年过节,两旗屯便唱戏闹社火,侯俊山看得如醉如痴。舅舅看他喜欢戏,就领他拜村里的秧歌艺人为师。

清朝时,张家口作为北方重要的旱码头,商贸发达,戏曲繁荣。当时,小南关有席片园,年仅9岁的侯俊山来到此班学习戏曲。

侯俊山在戏班里,进步很快,10岁便登台演出了一出功夫戏《鬼拉腿》。这出戏由两个丑角扮演,演出中有许多滑稽之处。侯俊山扮演偷儿,戏结束前,缢鬼将小偷彩裤拉住,侯俊山纵身一跳,便将彩裤脱下,当场撒尿跑下,观众满堂喝彩,大笑不止。侯俊山在出科时即学会了十三出旦角戏, “十三旦” 的艺名也不胫而走。

1870年,17岁的侯俊山离开家乡,来到北京,搭全胜和班演出。第一次在庆和园演《打金枝》、《辛安驿》等剧,便一炮而红。到了同治末年时,十三旦即以“艳名噪燕都"。侯俊山精湛的表演艺术,不仅征服了北京市的一般观众,也使那些看戏十分挑剔的王宫贵族、达官贵人们亦为之倾倒。光绪十八年(1892),侯俊山被选入升平署,为“内廷供奉"。侯时常被传呼入宫,为慈禧和光绪唱戏,并深得慈禧的欢心。光绪三十年,慈禧曾下—谕,谓疆梆子文武旦角之戏,着侯俊山专管。

经过不断的舞台磨炼,侯俊山成为集文武生旦于一身,技艺超群的梆子戏一代宗师,被誉为“梆子花旦之鼻祖"。侯俊山戏路很宽,能在《断桥》、《三堂会审》、《铁弓缘》、《锁麟囊》等风格迥异的戏中扮演重要角色。而且唱、做、念、打无不精绝。据《顾曲随笔》记载,侯俊山主演的《小放牛》, “亦如作家之版权,从无人敢仿效。或谓俊山《小放牛》村女,所著披肩排穗,终此剧不容贴身,盖极端形容其身段活一泼,无一时呆滞也。”不仅如此,许多戏经他一演,男人再不敢一试。

《伐子都》是一出做工戏,重在表演。侯俊山演子都。他的绝技尽在于眼神。出台一个亮相,神采四射。剧中的表演表现出了人物复杂的感情,忽而飞扬跋扈,忽而惊惧万分,把子都演得活灵活现。

光绪三年(1877年)后,侯俊山曾先后5次到上海演出,使上海观众为之倾倒。1912年,59岁的侯俊山再到上海丹桂园演出。当年12月8日的上海《申报》第十三版刊载的《记十三旦》文章说:“十三旦演《辛安驿》出台之时,旋如风,背插钢刀一把,寒光闪闪,久久不能见其容貌,其行矮步舞钢刀一场,精彩飞溢,光气满台。大呼一声,如空山虎啸……其后将胡须往地下一掷,嫣然一笑,几欲倾城。后在后台见之,则齿豁面皱,已60余”。侯俊山在上海的演出,给上海观众留下了极为深刻的印象。时人将他与北京著名的青衣花旦姜妙香、王惠芳、朱幼芳、梅兰芳等比较,认为这些人“不过皆中人之材”,“十余年来,唯十三旦可称杰出"。上海百代公司,于光绪末年发行第一巅戏曲唱片时,曾为他录制了唱片。《立言画刊》在《老十三旦生前之杰奏》一文中说;“侯之声调系一种口梆子,较为奈聆,兼口清脆,韵味悠扬。”侯俊山的表演技能、表演艺术,形成的表演体系受到戏剧界所有人的赞颂,成为光绪年间的一个演出高峰。

侯俊山有着演戏的天分,但更重要的是他始终保持着学习的精神,不断创新。成名之后的侯俊山依然黎明即起在院中立两块砖,绑上跷子,一站就是一两个小时,“冬练三九"、“夏练三伏”,从未间断。他的善于吸收其他戏曲艺术的长处,融会在自己的创作、表演中。《八大锤》是学京昆名小生徐小香的,《伐子都》是学著名武生“老七金子”的;《花田错》、《双盒印》是学方松林的。他学习其他剧种之所长,根据自身条件进行再创作,使之成为自己的拿手好戏。旦角兼演《八大锤》中的陆文龙,是侯俊山的创举,首创了“夹生旦”即生、旦兼演这一新的“行当”。 皮黄艺术大师姜妙香常常找剧界同行一起去看侯俊山的《八大锤》。侯俊山能赢得同行的高度认可,在剧界极其罕见。齐如山,是戏曲理论家、剧评家,是梅兰芳的导演、编剧兼策划,他对一些大师都会指出一些不足之处,而对侯俊山,却满口赞扬,无一点瑕疵之处可指。

由于积累了丰富的表演经验,侯俊山的编剧水平也相当高,现在还在上演的京剧经典剧目《小放牛》、《辛安驿》等都是侯俊山首创并演出的。他的保留剧目《关王庙》进京被改编成为今天的名剧《玉堂春》,口梆子精彩武打戏《下水牢》、《画春园》、《连环套》等丰富了京都剧界。侯俊山在北京期间,创造、确立了一大批旦角戏的表演形式及剧目,为后来“四大名旦”、“四小名旦”的创立奠定了基础。

侯俊山以其高超的艺术造诣带动、培养了一批优秀的戏曲人才。京剧四大名旦之一的荀慧生就是其隔辈弟子,《辛安驿》、《花田错》等都是侯俊山亲授的。直隶梆子著名艺人杨韵谱也从“十三旦”身上受益匪浅。杨韵谱说:“他唱的戏,我一场也不放过,就是我有戏下完装,也要赶去看老人家的演出。他的一举一动,我都一丝不苟地学,把他的戏路子默记下来”。剧评家刘仲绂说侯俊山“听了十三旦,三天不吃饭”,这是对侯俊山演出的真实感受。

侯俊山在晚年时回到家乡张家口,留起胡子,过着安适的生活。侯俊山60岁生日时,北京的许多戏曲名伶都前来向他祝贺,侯俊山还为他们演了一出《黄鹤楼》。

1935年旧历五月初一,侯俊山病逝于张家口行宫巷的寓所,享年82岁。

侯俊山在他的艺术生涯中不断追求,不断创新,将口梆子表演艺术推到了一个崭新的阶段,创造了一段中国戏剧历史。侯俊山以精湛的艺术誉满中国戏曲界,他不仅是优秀的戏曲表演艺术家,也是一位出色的戏曲改革家。侯俊山以卓越的艺术才能,对戏曲发展的贡献,载入中国戏曲的史册。

,