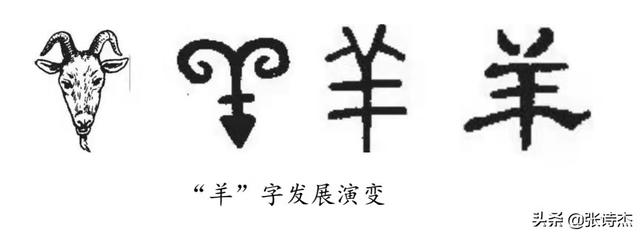

羊被赋予了多种文化寓意。在人们对羊的推崇中,不难看出,羊文化在古代社会深入人心,在中国古代传统文化中有着不可动摇的地位,而其地位的确立,与儒家学派有着密不可分的关系。羊除了对中华传统文化观念的形成和民俗民风产生了深远影响外,从中国汉字的字源、语源等文字学的研究中,我们同样能捕捉到大量关于羊与早期文化生成的信息。最早可见的文字,资料《卜辞》表明:殷商时期已经“六畜”俱全,而在《甲骨文字典》里,以马、牛、羊、犬、鸡、豕这六畜为字根的汉字中,羊部首字数最多。随着古人对羊的特别关注,羊也必将对传统文化观念产生深远影响,让我们细细品味与咀嚼。

乌鸦有反哺之义,羊有跪乳之恩。羔羊跪乳的习性被人们所赞扬,已然成为善良、知礼、温驯、忠厚。

善 :有“羊”组合,是因为羊角向内弯曲,即使相撞也不会伤害到对方,所以羊具有善良的寓意,后为劝勉人学习羊的温柔、良善。在古汉中“善”通“美”字,“ 美”并不是大羊为美,也不是指漂亮,而是指内在的心地善良、温驯、忠厚,《诗经》曾经提到“以德如羔羊”来赞美文王,这种德行让人羡慕。

羡 :就是人们看到羔羊跪乳时,看到小羊如此之礼、感恩,这幅令人动容的画面令人羡慕,意思就是仅次于羊的品行。

羴( (shān) ) :为“群”之初字。《国语》记载:“兽三为群,人三为众。”由此我们可以推说:“羴,羊群也。从三羊。”它的造字本源如森、众、淼等。后来“群”字出现,“羴”借用表示羊的味道——膻味。据《吕氏春秋·本味》记载:“水居者腥,肉玃者臊,草食者膻。”意思就是说生活在水里的(如鱼、虾、蟹等)本身具有腥味;食肉的动物(如狼、狐狸、老虎等)具有臊气;食草动物(如牛、羊、马等)具有膻味。由此可知,羊本身就具有膻味,三只羊“羴”指很多的羊,它们本身的膻味就很浓。故借“羴”表示“膻”之意。

群 :由于管理羊,尤其是在放羊的时候,如果看见有羊乱跑,手里就会拿着棍鞭威胁,并且口里还会发出呵斥声,以表示制止,这样就产生了“群”这个字。“群”本义是管理群羊,后引申很多。左边为“君”,有管理、主宰的意思。(“君”字发展演变参见“阝(右耳朵旁)”章节)。羊喜欢群聚,羊群在一起行走的时候,永远都有一只羊在前面,而且这只羊相对是固定的,它起一个领头的作用。放牧的时候,它能控制好羊群不会走失。这只领头羊,它的体格一定健壮,跑得最快,听力最好,是这群羊的标杆、榜 样。

鲜 :鲜活。如何分辨肉类食物是否新鲜?古人凭食物的味觉,就可以知道食物的新鲜度。每一种肉食都有新鲜的味觉,因为它们生长的环境不同,它们具有的气味是不同的。在水里生长的东西是腥味的,吃草的动物是膻味的,吃肉的动物发臊。如果不新鲜的鱼肉、羊肉,腥味膻味特别浓。因此,古人以鱼和羊的腥膻味来表达食物的新鲜程度,并不是将鱼和羊一起煮就是鲜。

在传统文化中,羊往往被人们视为吉祥、美好、兴旺的象征。在汉字中,很多有吉意的字眼都与羊有关,比如在我国古时候,“羊”与“ 祥”是相通的。“祥”在古文字写作“羊”。从古文“羊”“祥”通用可以看出,在古人心目中,羊显然是吉祥的象征。

羞 :古文字是“ ”,描绘的是手牵着羊。就是指牵着羊来请罪,最早起源于古代战败投降的仪式,始于武王伐纣,商朝灭亡时,纣王的哥哥微子投降周朝。《史记》有记载:“微子乃肉袒面缚,左牵羊,右把茅,膝行而前,于是武王乃释微子。”公元前 597 年,楚庄王率军攻打郑国,占领郑国的国都,郑襄公光着膀子,牵着羊向楚王跪地求和,答应郑国土地可以划给楚国,楚庄王见郑襄公真诚悔过,就答应了他的求和。到了南唐李煜(李后主)投降宋朝时,也是如此,也是肉袒牵羊表示臣服。

古代君王投降时,之所以牵羊请罪,是因为羊是非常顺服的动物,牵羊献羊,表示绝对顺服,并引申羞愧难当的意思。

我们来总结一下,羊有吉祥、善良、守礼、知孝、温驯的品行,赋予了美好的道德形象,所以和羊字组合的汉字,寓意多是美好的。,