医学界的下一场革命,也许就来源于一项使神经元对光敏感的新型实验技术。这一名为光遗传学的技术,是近几十年来神经科学最大的突破之一。人们有望借助它来治愈失明、治疗帕金森综合征和缓解慢性疼痛。不仅如此,它已被广泛应用于标记实验动物的大脑活动,为科学家了解睡眠、成瘾、感知等过程,带来了极大突破。

因此,被誉为光遗传学技术发明者的两个美国人——斯坦福大学的卡尔·迪赛罗斯(Karl Deisseroth)和麻省理工学院的爱德华·博伊登(Edward Boyden)——不出意外地成为了科学界的“摇滚明星”。这些年来,二人已获得上千万美元的拨款和数百万的奖金,为自己的实验室购入顶级设备,并招揽了最优秀的人才。二人不仅在媒体上广受赞誉,在全球各地的会议上也声名赫赫,几乎所有人都认为他们会获得诺贝尔奖。

这个故事只剩下一个问题:

也许潘卓华才是最先发明光遗传学技术的人。

就算是神经科学家,也有很多人从没听说过这个名字。

潘卓华:“这一路走来,虽然自己的人生道路不平坦,有时也觉得命运对人不公,但只要是自己认准的道路,就一定要坚定地走下去。值得庆幸的是,即使是现在,我们治疗失明的临床研究仍然领先于他人。”

现年66岁的潘卓华生活在底特律,是一名在韦恩州立大学任职的视觉科学家。他的科研生涯开始于他的祖国——中国,上世纪80年代移居美国攻读博士学位,从那以后再未离开。他宽大的鼻梁上架着一副金属框眼镜,两颊带着笑纹。他的同事将他描述为一个纯粹的科学家:谦逊、执着、严谨。

一直以来,潘卓华都被治愈失明的欲望所驱动着。早在21世纪初,他就幻想着将一个光敏蛋白放到盲人的眼睛里,从而恢复盲人的视力——使其他细胞变得对光线敏感,从而代偿视杆细胞和视锥细胞的死亡。

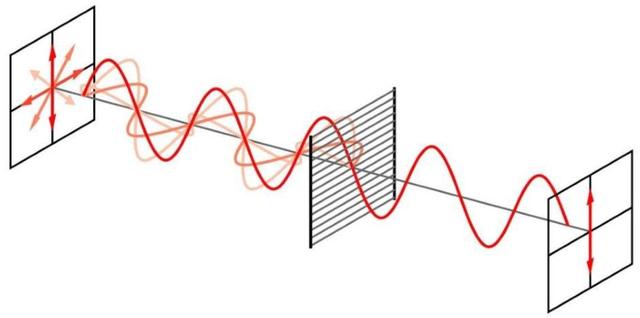

这就是光遗传学技术概念的雏形——拿一个可以将光转化成电信号活动的蛋白质,然后把它放到神经元里。这样,科学家可以通过照射光线来远程地激发神经元,从而操控大脑的环路。此前也曾有人试图使神经元产生光敏的特性,但由于缺乏合适的光敏蛋白,那些方法最终没有流行起来。

但光敏蛋白的第一个分子描述在2003年发表之后,一切都不同了*。

*译者注

Nagel, Georg, et al. "Channelrhodopsin-2, a directly light-gated cation-selective membrane channel." Proceedings of the National Academy of Sciences 100.24 (2003): 13940-13945.

光敏感通道蛋白是绿藻体内的一种蛋白,它受到光刺激后,可以将离子泵入细胞,这一特征对藻类捕光有很大帮助。

这一发现“是我人生中最激动的事之一,”潘卓华说,“我当时想:哇!它就是我在找的分子!它就是我们需要的那个光传感器!”

直到2004年2月,他一直尝试在体外培养的神经节细胞——眼球中直接连接大脑的神经元——中应用光敏感通道蛋白。终于,它们在光刺激下,可以产生电活性。潘卓华欣喜若狂,他从美国国家卫生研究所(NIH)申请了一笔拨款。NIH奖励了30万美金,并评价他的研究是“一项史无前例、极具创新性的提案,正在探索未知的边界”。

上:含有通道视紫红质的盲鼠视网膜的侧视图。底部的圆形结构是神经元的细胞体。

下:小鼠视网膜特写,具有通道视紫红质和绿色荧光蛋白的神经元。

—

潘卓华

当时潘卓华还不知道,他正在进行一场将光敏感通道蛋白植入神经元的赛跑,对手则是美国以及全世界的其他研究团队。

迪赛罗斯和博伊登当时正在斯坦福大学,迪赛罗斯即将完成博士后的工作,博伊登则是快要博士毕业。这场比赛当时至少还有另外两个团队,分别由当时在凯斯西储大学的斯特凡·赫利茨(Stefan Herlitze)和林恩·兰德梅赛(Lynn Landmesser),以及日本东北大学的八尾宽(Hiromu Yawo)带领。

尝试用光控制神经元的科学家也绝非只有他们。在2004年之前,格罗·米森伯克(Gero Miesenbock)和理查德·克拉默(Richard Kramer)就已分别发表了论文,他们使用其他更为复杂的分子来控制神经元。不过,光敏感通道蛋白才是即将为这一领域带来革命的工具。

斯坦福团队考虑用光控制神经元已经有一段时间,他们也注意到了发现光通道敏感蛋白的那篇论文。迪赛罗斯在2004年3月联系到了文章作者格奥尔格·纳格尔(Georg Nagel),并问他是否愿意合作,分享光敏感通道蛋白的DNA,好让博伊登在神经元中进行试验。2004年8月,博伊登对培养皿中的一个大脑神经元照射光线,并记录到了来自光敏感通道蛋白的电信号活动。

六个月前,潘卓华在视网膜细胞中也做了同样的事。但他被别人抢先发表了。

- Nick Kumbari

我们觉得自己不太走运

当现任麻省理工学院教授的博伊登,被STAT告知潘卓华首先进行了这一实验时,他感到十分惊讶。

“哦,有趣。我不知道有这事呢。”博伊登说道。

“仔细想想,当一件事被证明后,科学界如何认定它是件挺有趣的事。”他接着说,并提到科学家会在彼此的成果之上继续研究,有时是一起合作,有些则是相互竞争的平行研究,“既有特意的团队研究,也有无意的协同合作。”

斯坦福新闻办公室说,迪赛罗斯无法接受采访。作为对STAT所提问题的回应,发言人布鲁斯·戈德曼写道,潘卓华的研究“与使用光遗传学来……开启精准医学的新世界相去甚远。那一前景正是迪赛罗斯博士2005年发表的那篇被广泛引用的论文中所揭示的。”

潘卓华说他在数年前或许曾向博伊登提到过他实验的时间点,但是,“我不想花太多时间说这件事,因为大家会觉得不舒服。”

这种看法与潘卓华整个人相一致——勤勉、内敛、不引人注意。韦恩州立大学是一个小学校,并不以科研闻名。潘卓华在一个州立大学拿到博士学位,之后数十年的研究几乎鲜为人知。这些或许也导致了接下来的事,当他试图把自己的发明推向全世界时:这一巨大进展没有得到应有的重视。

潘卓华实验室中的一个人眼模型

—

http://statnews.com

2004年的一整个夏天,潘卓华都在将光敏感通道蛋白植入活体眼球。他最终决定通过用病毒感染眼球细胞,把光敏感通道蛋白的DNA传送进去。他的同事亚历山大·迪祖尔(Alexander Dizhoor)——现在是萨鲁斯大学的教授——对光敏感通道蛋白的DNA进行了编辑,在其中插入另一种蛋白基因,这种蛋白可以在蓝光下发出绿色荧光,让他们得以追踪光敏感通道蛋白的位置。

2004年7月,潘卓华给第一只老鼠注射了病毒;大约5周之后,为了确认实验是否成功,他检查了老鼠的视网膜。他看见了一片绿色的海洋——成千上万个神经节细胞的胞膜上,有着结合了光敏感通道蛋白的绿色荧光蛋白。将电极插入其中一个细胞并点亮灯光后,细胞产生了一连串的电信号活动:光敏感通道蛋白起作用了。这只是第一步,却是革命性的一步——这意味着潘卓华的方法也许可以恢复盲人的视力。

“所有结果出得都特别漂亮。”潘卓华说。

于是,潘卓华和迪祖尔用这些结果写了篇论文,根据潘卓华提供给STAT的投稿信,他们在2004年11月25日向《自然》投稿。《自然》的编辑们建议他们把该论文转投到专业性更强的《自然-神经科学》,转投后却收到拒稿。第二年初,潘卓华又将论文投给《神经科学期刊》,经同行评审后再次被拒。

心灰意冷的潘卓华开始认真修改他的论文,并在2005年5月前往劳德代尔堡参加视觉与眼科研究协会的会议。在会议上,他展示了在神经元中使用光敏感通道蛋白的成果。那个仅仅持续15分钟的讲座,却成为了他的发明时间线上最明晰的一个标记点*。

表达光敏蛋白的神经元被一束光激活。

—

MCGOVERN INSTITUTE FOR BRAIN RESEARCH AT MIT

接下来发生的事使得这个标记点真正有了意义。几个月后,《自然-神经科学》于2005年8月发表了一篇关于光敏感通道蛋白使神经元具有光敏性的论文**,作者就是爱德华·博伊登和卡尔·迪赛罗斯。

*译者注

*Pan, Z–H., et al. "Functional Expression of a Directly Light–Gated Membrane Channel in Mammalian Retinal Neurons: A Potential Strategy for Restoring Light Sensitivity to the Retina After Photoreceptor Degeneration." Investigative Ophthalmology & Visual Science 46.13 (2005): 4631-4631.

**Boyden, Edward S., et al. "Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity." Nature neuroscience 8.9 (2005): 1263-1268.

潘卓华的一位同事给他发了封邮件,他才得知这篇论文。“我当时感觉糟透了,糟糕透顶,”他说完顿了一下,“我们觉得不太走运。”

反响平平

迪赛罗斯和博伊登的论文与潘卓华略有不同。前者仅展示了在培养皿中,他们可以使用光敏感通道蛋白控制神经元活性;而潘卓华直到在活体动物中成功使用这套方法之后,才发表了论文。此外,迪赛罗斯和博伊登仅打开一毫秒光源,在时间控制上有着惊人的准确性。但两边的技术核心本质上是一样的:他们利用光敏感通道蛋白,成功使培养皿中的神经元对光照产生了反应。

斯坦福团队的论文也花了一些时间才“起飞”,不过最终确实起飞了。这一成果飞跃式地开启了迪赛罗斯和博伊登的职业生涯,为他们的实验室——迪赛罗斯在斯坦福,博伊登在麻省理工——带来了大笔的拨款和许多有天赋的学生。2007年纽约时报专门报道了迪赛罗斯在光遗传学上的突破,这篇论文的引用数量开始呈指数型增长。

爱德华•博伊登,MIT媒体实验室

—

http://statnews.com

2006年4月,当潘卓华的论文终于在《神经元》上得以发表时*,并没能激起多大的水花。同样研究视觉的加州大学伯克利分校神经科学家理查德·克拉默回忆道,“这篇论文并不是那么有创新性。就像是,‘哦你看,你可以把光敏感通道蛋白放进大脑的神经元中,也可以把它放到视网膜的神经元中’,仅此而已。这令人印象深刻吗?并不是。”

*译者注

Bi, Anding, et al. "Ectopic expression of a microbial-type rhodopsin restores visual responses in mice with photoreceptor degeneration." Neuron 50.1 (2006): 23-33.

其中起决定性作用的,似乎就是那短短的几个月。

潘实验室中使用的细菌培养皿和解剖工具

—

http://statnews.com

为什么潘卓华的论文没能先发表出来?也许他永远都不会知道这个问题的答案。在博伊登的论文发表之后,潘卓华曾写信给《自然-神经科学》的编辑,询问为什么在拒绝他的论文之后,他们却发表了博伊登的论文。

编辑在回信中写道,尽管两篇论文相似,博伊登等人不仅描述了一个科学发现,还将结果以一种新型科技的形式展示出来。潘卓华的论文看起来范围过窄,只聚焦在使用光敏感通道蛋白恢复视力;而博伊登的论文从更广阔的角度出发,把光敏感通道蛋白视作一种普适性的神经科学工具。

其他研究者提交给《神经科学期刊》的审稿意见,反映出了人们对潘卓华论文的更多看法。一位审稿人表示他喜欢这篇论文,并给了一些小的改进建议。另一位审稿人用了一个长自然段,说此研究是“有野心的”且“在非常早期的状态”,最后总结道“内容还不足以让大多数的神经科学家心动”。

事后回顾时,论文的另一共同作者迪祖尔读到这些话不禁大笑起来。2006年,审稿人们最终还是给一个潘卓华的论文的扩展版开了绿灯,只做了极少的改动。

但这并没有让潘卓华走进光遗传学的万神庙。从论文发表的角度,他加入游戏的时间太晚,在那之前已有三个不同的团队发表了关于光敏感通道蛋白的论文。他也无缘迪赛罗斯和博伊登最近得到的两项大奖,分别是2013年的大脑奖(100万欧元分给6个光遗传学的发明者)和2015年的突破奖(博伊登和迪赛罗斯每人300万美元)。

自2005年以来,因为光遗传学方面的成果,迪赛罗斯被NIH授予超过1800万美金的拨款,博伊登所获拨款也超过了1000万美金。他们二人每年还有其他的大型项目,可以为实验室带来额外的资金。博伊登是一个多产的演说家,曾多次在TED上发表演讲;迪赛罗斯则是2015年纽约客一篇深度报道的主角。

卡尔•戴瑟罗斯在加州山景城接受2016年生命科学突破奖

—

STEVE JENNINGS/GETTY IMAGES FOR BREAKTHROUGH PRIZE

而潘卓华在过去10年里,只收到了累计300万美金的资助和一笔NIH的拨款——这只是让一个研究项目能继续运行的最低数额而已。他的研究成果获得的赞誉大部分来自韦恩州立大学。从他的网站上看,他被邀请做了几次演讲——最近一次是在俄罗斯的一个科技展。

潘卓华在韦恩州立大学实验室中继续他的光敏通道蛋白研究

—

SEAN PROCTOR FOR STAT

发明的游戏规则

这一系列事件提出了一个问题:科学里的发明究竟意味着什么。这个问题近年来一直困扰着科学家们——包括了正在进行的CRISPR专利之争——因为科研比以往更加全球化,生物科技和医学领域发现带来的价值也比以往更多。

事实上,答案总会根据具体情况而变化。

学界人士通常认为,第一位发表某技术相关论文的科学家是该技术的发现者或发明者。

但正如潘卓华所经历的,这一标准可能会带来问题。在elife近期发表的一篇论文中,两位生物学家罗纳德·韦尔(Ronald Vale)和安东尼·海曼(Anthony Hyman)阐述了这一问题*。他们指出,“一篇论文从投稿到发表,中间耽搁的时间短则几周,长则两年多。”再加上杂志“在把知识从科学家传递给国际学界的过程里,不仅降低了传递效率,还制造了不公平”。

*译者注

Vale, Ronald D., and Anthony A. Hyman. "Point of view: Priority of discovery in the life sciences." Elife 5 (2016): e16931.

同时,审稿人可能会对熟悉的名字或有名望的机构产生偏向性。盲审(Blinded review)是将作者匿名后再进行审稿,曾被认为可以降低审稿人偏向性的影响。但很多科学家对这一方法的可行性表示怀疑,因为研究成果在发表前,往往就已在学术会议中进行了讨论。

- Nick Kumbari -

韦尔和海曼提出了另一个方法,倡议科学家在向杂志投稿前,把原稿公布在一些“预印本平台”上,比如bioRxiv。假如此类平台在2004年就已被神经科学家们广泛使用,潘卓华就能将被拒稿的成果发布在这里,从而标明他的所有权。

就算如此,他能否被诺贝尔奖提名仍未可知。克拉默认为,即便潘卓华将原稿发表在bioRxiv上,他还是会被拒之门外,因为他并不是第一个发表了通过同行评审的该技术相关论文的人。假如光遗传学发明者们最后获得了诺贝尔奖,这一条件才是最为重要的。

但是,法律系统的规则与此不同。据一位专攻专利法的美国律师协会代表所说,在21世纪初,想要证明你在一个专利上领先,大多时候你需要同时证明“一个人何时真正想到了这一发明——有点像是你的脑子里的灯泡突然亮了,‘啊哈,我想到了!’——以及这一发明何时付诸实践,也就是你完成并证明了你的想法可行。”

根据这些标准,一个发现诞生于在实验室中被证实的那一刻,比它发布在预印本平台上还要早得多。

当然,还有民意法庭(court of public opinion)。科学家正变得更加面向大众,他们会经营推特账号并出现在深夜谈话节目里。

- Nick Kumbari -

“和过去相比,爬到学界顶峰的标准开始更多地被科学以外的东西所影响。”哈佛医学院教授理查德·马斯兰(Richard Masland)说道,他拥有一项治疗失明的基因疗法专利。

在韦恩州立大学工作本身也许就意味着,潘卓华没有足够的资源来发表一篇引人注目的论文。不仅是因为高质量研究实际所需花费高昂,另外在顶尖大学里,资深研究者还会指导资历较浅的教授,了解他们的工作,并帮助他们更上一层楼。

潘卓华也认为,比起那些在声名远扬的学术机构——比如麻省理工或斯坦福——工作的科学家,平凡的学术背景可能使他身处劣势。“当然,我不可能拿出证据证明这一点。”他说。同时,他的谦逊和非母语的英语能力,可能也阻碍了他,无法像博伊登和迪赛罗斯那样宣传自己。

“这个领域里的其他人就像是演讲者,他不像他们那样习惯于面向大众。但是,能走出去并且推销自己,是这个游戏里很重要的一环。” 加州大学伯克利分校的视觉科学家克拉默说道。

不过,这种公开宣传的特质可以自我增强。早期曾研究过光敏感通道蛋白,如今在凯斯西储担任教授的兰德梅赛说 ,“这么说吧,谁第一个站上去,谁就能得到最大的关注度,我认为这种倾向一直存在着。”

一间大学的宣传视频*可以引出一篇轰动全国的新闻稿,使得某人为一个不错的现金奖励提名时,会想到你的名字,这进而又带来在电视上的亮相。也许“发明者”这个称呼在某个时刻已经被使用,当你自己还不知道这件事时,在谷歌上搜索“谁发明了光遗传学”,你已经是这个问题的自动生成答案了。

*译者注

https://www.youtube.com/watch?v=C8bPbHuOZXg

潘实验室中的黑板和玻璃器皿干燥架

—

SEAN PROCTOR FOR STAT

最终,潘卓华和博伊登与迪赛罗斯的团队都赢得了他们各自发明的专利。

潘卓华2005年5月的演讲差点让博伊登和迪赛罗斯的专利*落空——美国专利局拒绝了他们好几次,因为潘卓华的论文摘要比他们的记录早发表一年多。

*译者注

Deisseroth, Karl, and Edward S. Boyden. "Light-activated cation channel and uses thereof." U.S. Patent No. 8,906,360. 9 Dec. 2014.

最后,迪赛罗斯和博伊登签署了一份文件,声明他们在潘卓华的会议摘要发表之前,就在实验室里未公开地发明了使用光敏感通道蛋白的方法。相关专利直到2016年3月才被颁发,这已经是他们提交申请后的第10年。

如今,迪赛罗斯是环路治疗(Circuit Therapeutics)的共同创办人和科学顾问。这是一个研究多种以光遗传学为基础的疗法的公司,很可能使用了迪赛罗斯专利认证的发明。(环路治疗拒绝就他们知识产权执照的具体情况发表言论。)

潘卓华也获得了一个在眼球中使用光敏感通道蛋白恢复视力的专利*。他的专利由RetroSense Therapeutics申请,后者曾在2015年从天使投资协会获得一笔投资。公司董事长在和STAT的对话中,顺便提到了潘卓华在发明光遗传学技术中的角色。Retrosense于2016年开展将藻类蛋白使用基因疗法植入盲人体内的临床试验,这是第一个将光遗传学应用于人类,也是第一次在基因疗法试验中使用非人类基因。

*译者注

https://patents.justia.com/patent/8470790

- Nick Kumbari -

现在,德州有盲人正带着眼睛里的藻类DNA和蛋白走来走去。这正是一直以来让潘卓华全身心投入的原因,“我现在依然感到庆幸的是,我们的临床研究依然领先于所有人。”潘卓华说道。

但考虑到目前美国没有批准基因疗法应用于临床,想要成功在人体中使用光遗传学的路还很长。使用光遗传学研究睡眠的加州大学伯克利分校神经科学教授丹扬,并不认为光遗传学疗法短期内会出现在临床上。“我认为这些安全性检查需要很长很长的时间。”她说。

至于这个发明本身,一些科学家说潘卓华也许不像迪赛罗斯和博伊登那样,有一个宏大的、值得获奖的视角。在第一份神经元里光敏感通道蛋白的论文发表时,斯特凡·赫利茨也被别人抢了先,他说道,“当然要承认,迪赛罗斯和博伊登确实推进了这个领域的发展。”

博伊登也回应了这一点,“卡尔和我对怎么控制大脑中某个种类细胞这一问题很感兴趣。近几年,我们把这些分子推向了它们逻辑上的极限。”

所以,谁发明了光遗传学可能并不重要,重要的是谁将科学的边界推得更远。

当被问到自己是否也应得到博伊登和迪赛罗斯所享有的认可时,潘卓华拒绝回答。之后他告诉STAT,迪赛罗斯“也做了非常优秀的工作,这点毋庸置疑。但他同样也非常幸运,因为假如我们的论文在他之前发表,这个故事将会完全不同,我们会是得到更多赞誉的那一方。”

以上差不多就是潘卓华愿意讲述的全部境遇。今天他依然在底特律,正在研究一个可以用于治愈失明的新型光敏感通道蛋白。“我的实验室很小,”潘卓华说,“我们主要研究如何恢复视力。”

作者:Anna Vlasits | 排版:文英

译者:范范 | 校对:Nevaeh

编辑:Nevaeh | 封面:Nick Kumbari

原文:

https://www.statnews.com/2016/09/01/optogenetics/