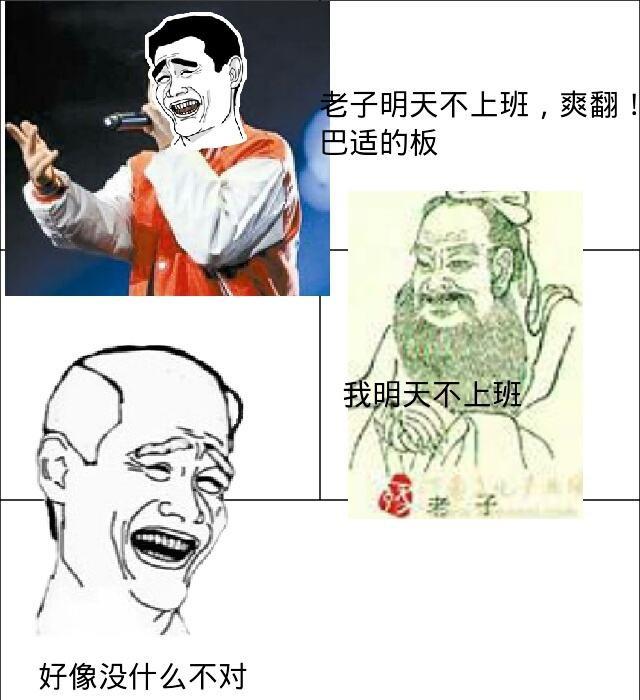

有一首四川方言的歌叫《老子今天不上班》曾经火极一时,歌词里面就出现了极多的“老子”一词。

不仅歌词里面如此,现实生活中,许多四川人也是开口就是“老子”,闭口也是老子”。小编记得以前网上见过一个四川哥们失恋编的一首歌:

老子对你一见钟情,你说老子说话太神; 老子对你耿直坦白,你说老子不懂幽默; 老子爱你轰轰烈烈,你说老子爱得造孽; 老子对你天长地久,你说老子永垂不朽; 老子对你忠心耿耿,你把老子当成狗整; 老子对你牵肠挂肚,你说老子酱油当醋; 老子对你百分之百,你对老子点都没得; 老子对你千分之千,你连老子手都不牵; 老子对你万分之万,你对老子不咸不淡!

你看,“老子”一词儿在四川是有多常见。

但是啦,外省朋友们听起就很刺耳了,常常因此就认为四川人“出口成脏”,是在充当别人父亲,在占别人便宜,事实上这里面的误会大了!四川人爱称“老子”,其实完全是由一种中古遗风在地区上的差异造成的历史误会。

汉、晋时代的古人,常把“老子”作自称,含有自谦之意,与“老夫”、“鄙人”、“在下”、“不才”等意思相当。

“老子”也有作他称的,则含尊敬的意思。如在宋朝,蜀男人凡有儿子者,都尊称为老子;蜀人还把北宋镇守西部边关的大臣范雍称为“大范老子”,把范仲淹成为“小范老子”。

蜀人称老子可能在宋朝特别风行,这一语言习俗,也影响到入川的外省人士,宋朝大诗词家陆游就是其中之一。陆游在蜀中多年,在其诗中也显露出这种蜀中语言习俗:

思蜀

老子馋堪笑,珍馐忆少城。

流匙抄薏饭,加糁啜巢羹。

城南寻梅诗得

老子今年嬾赋诗,风光料理鬓成丝。

青羊宫里春来早,初见梅花第一枝。

陆游老先生入乡随俗,对四川话学到了家,将“老子”一词用到诗中,足显蜀中语言风采。南宋末年,湖北人余玠任四川制置使,辟招贤馆,广招天下仁人志士,在其客舍门前书一对联曰:

老子亦常来侍候,

诸公聊复忍斯须。

到了清朝,“老子”一词的意义又有所改变时代在变,语言习惯也在变,学四川人用“老子”并非都像陆游那样高雅,也有因这一词出了丑的。

传说清朝末年,权知成都府的满人风全是个酷吏,靠镇压义和团起家。在成都当官就“老子”不离口。一日他与四川总督岑春煊划拳饮酒,岑输了,风全以酒醉为故想离去,岑总督却余兴未尽,固执相邀,风全推辞不了,突然大声说道:“大帅如此高兴耶?老子今日只得陪你!”那总督一听当然不会高兴,只说了声:“你真醉矣。”再无兴趣与他行乐。后来风全奉命镇压巴塘起义军,被藏民抓住被杀,四川人民无不称快,戏作一挽联曰:

风老子已称多年,

狗奴才也有今天。

现如今,“老子”一词亦相当常用

四川人之所以不把“老子”当回事,甚至无意中以“老子”作为第一人称代词,一方面与四川保留的中古遗风较多相关,另一方面也是长期受一种心理趋势影响的结果。而这种心理就是:

急于想通过语言来表达自己内心的感受,好像不挂在嘴上,说话就显得不够热闹鲜活、不够刺激来劲。这也体现了四川人比较鲜明的个性特征。

此外,川东人和重庆人爱说“格老子”,乃是一种感叹词。据考证,“格老子”中的格相当于现代汉语中的“的”,是省掉第一人称代词的感叹语,与“我的天王老子!”一般,像北方人说“天啦”,西方人说“My god(我的上帝)”一样,并非对人不敬。

联系上述对‘老子’一词的考证,爱说“老子”是巴蜀语言特色之一,窃以为:四川话中爱用“老子”,是一极富文化底蕴的词语,故曰四川“老子”很文明!

,