mumu丨文

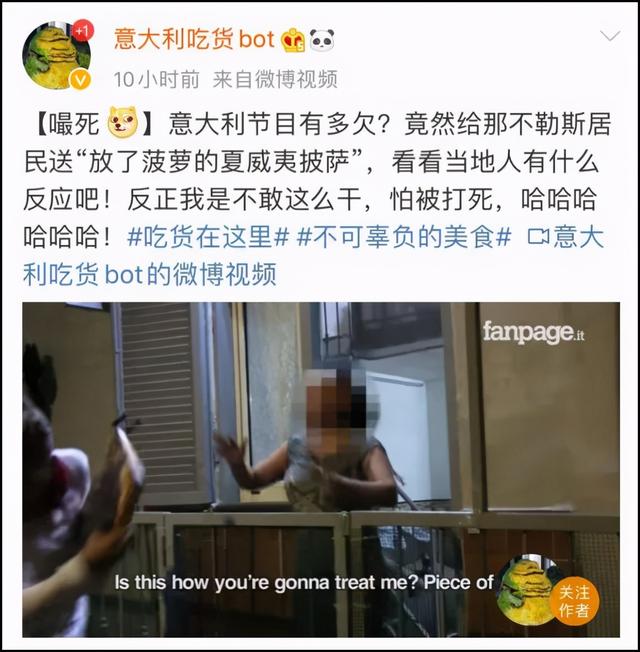

互联网上关于地域文化的话题碰撞,几乎都是从美食的起源开始的。在国外TikTok就经常有人用菠萝馅的披萨来调戏意大利人。

除了菠萝披萨,还有什么意面下锅掰两段,煮完还要加番茄酱、花生酱……类似的短视频内容都大同小异,标题也差不多,基本都在讲《如何激怒/逼疯一个意大利人》。

这时通常会有个意大利小哥从裤裆掏出十字架来,吐槽着“不够大,还不够大,再来还不够大”,在屏幕前强烈谴责浪费食物的邪门行为。

最开始我只是觉得尬演,太过刻板印象,直到我见识了日本人拿小笼包做汤的吃法……

不知道什么时候起,网络上经常能见到一些奇奇怪怪的日本中华料理。

如你所见,上面是一张最近微博上挺火的日本菜谱,做法就是把超市买来的小笼下水做汤。

小笼嘛,可以说是上海的特色美食了。尽管上海人并不吃南翔小笼,就像天津人不吃狗不理包子,北京人不吃全聚德烤鸭一样……

但当自己习惯来的家乡菜被别人冒犯后,我突然就理解了意大利人看到菠萝水果披萨时的心情。

不是所有皮包着馅的东西都可以放水里煮着吃的啊!!

后来“游戏假新闻速递”还做了个P图。

没去过日本前,我印象里的日本料理大多是清淡口味,比如像寿司这种,小小的,一口下去就没了,看起来就很禁欲系。但其实都是被国内开的假日料店PUA后的成果,不好吃就算了,一幅臭脾气价钱还死贵。

平时你只能在大饭店里吃到“面子”上的食物,A面被粉饰的光鲜亮丽,宰的就是不知情的游客,真实世界的B面却只存在于平民百姓的餐桌上,或者当地居住区附近的小馆子后厨里。

日本人的日常料理实际上相当“重口”。这里的重口不是指川味锅的麻辣鲜香,而是“高盐、高碳水、高脂肪”方面。

特别是中华料理店。疫情还没爆发的那几年,BB姬团建去过不少次日本,基本街上走两步就能看到一家,店里菜单里分为两类:本土化改良了的中国菜和日本原创的所谓中华料理。

(天津人没见过的天津饭)

(《龙珠》里的天津饭和饺子)

天津饭和饺子是日本中华料理界四大天王之二,还有俩是炒饭和拉面,全都围绕着碳水打转。很多中国人是在《龙珠》第一次知道的“天津饭”,但实际上这玩意和天津半毛钱关系都没有。

杂烩饭大王手下两个跟班,一个叫阿修(shu)一个叫小舞(mai),合起来就是日文里的“烧麦”。其它还有什么青椒肉丝、麻婆豆腐在日本也很常见。

(炒饭和烧麦)

经常看日本人的定食套餐里,煎饺 炒饭 拉面的三件套组合,不知道哪一样是主食那一样是菜,谁就着谁比较好。

这些日本人做的中华料理基本都是本土化后的产物,虽然味道也能接受(毕竟很多甜口的,酱油也比较重)可在我们中国人看来总是违和感爆棚。

大众点评之类的餐饮APP上的标签都是“日本料理”,绝不会与国内菜系混淆。

(碳水金刚)

如果说“小笼包煲汤”还能用类似形状的馄饨、云吞、抄手之类的碳水变异体来搪塞过去,强迫自己接受日本人的神奇脑洞。

那么接下来这款「すまん(素丸)」就不能用寻常脑回路来解释了。

(素丸,和日语里的“对不起”同音,产品封面是个鞠躬的熊猫)

说是“素丸”,其实就是没有馅的包子,一盒六颗,卖1080日元(折合约人民币65元),推出后立刻成为网络上的热门,迅速销售一空。

据井村屋采访说是因为2014年收到顾客建议,直到6年后的2020年才开始试作、开卖。他们还表示素丸的面团使用两阶段发酵,“素丸中间没有包馅,让大家可以将喜欢的食材夹在中间,做出各种口味花样”。

国内再寻常不过的白馒头,却在日本媒体盛赞为「颠覆常识」的发明,仿佛日本包子里有馅料是天经地义的事情,实在魔幻。

(素的馒头,素丸。一盒6个,1000日元)

新闻看得我一愣一愣的。不是,你们都没见过馒头的么?更夸张的是几个月前,日本农林水产省官方账号分享过的一款“白粥盖浇饭”美食推荐。

说白了就是白米饭上面浇白粥。介绍文字还说“稍微费点功夫就能尝到两种口感的米饭,哎呀,真是不可思议!”

确实挺不可思议的。我曾以为郭德纲说的“大饼卷着馒头就着米饭吃”只是传说,后来发现隔壁日本全员干饭人,比这更狠。

碳水 碳水的组合并不是1 1=2那么简单。

在发朋友圈还要给食物加滤镜的年代,这可是难得不需要任何剪辑软件,光靠材料的堆叠就能产生画面冲击感的奇迹,光看着血糖就嗖嗖的上来了。

我在网上看到个非常恶趣味的比喻:

不知道你们有没有便秘几天后终于成功卸货的经历。

就像在庆典摇晃香槟,那木塞又干又硬,经过一番努力过后啵啊的一声终于被瓶内气压顶出来,紧接着出来的是软化的起泡酒沫,稀里哗啦一片,最后感觉神清气爽。冲水之前回头瞥一眼,气质还挺像。

讲道理……

大饼里卷些饼碎,叫做煎饼果子。

鸡蛋煎完裹鸡蛋,是日本玉子烧。

那么……

馒头里放了馒头馅,算馒头还是算包子?

白饭上浇上小米粥,算是水稻亲子丼么?

烧麦里放了小烧麦,又算是什么东西呢?

如果我用费雷罗蘸着融化的德芙巧克力吃,这算什么?

(内藏22颗烧麦的日本巨大烧麦)

因为太过奇葩,已经很难单纯用一句“口味差异”来解释。

你想啊,不管中国还是日本,大家都是吃白米饭长大的,稍微想想就知道这玩意压根不会有几个人喜欢吃,完全有别于煎饺配米饭,面包夹炒面之类

——炒饭里有盐有酱油,面汤有鲜香咸香,煎饺皮薄馅多,里面内容其实不少。不说味道好不好,至少有其他配菜的前提下能吃得进去。

(《轻音少女 第二季》第7集的炒面面包,校园题材动画经常出现)

(现实里的炒面面包)

问题是“白粥配米饭”图个啥?完全不理解。顺着这个疑问,我在外网仔细搜索了一番,果不其然背后确实另有隐情——

其实这是源自漫画家结城正美的作品《究极超人》里的梗。日本的农林水产省借梗推广自家的国产大米而已,大概意思是表现这米非常高级,甚至到了能作浇头的地步。

漫画嘛,当然有夸张的地方。推特评论里也有不少日本人留言科普,左右就是个玩梗炒作的东西,不用太认真。人家官方偶尔灵光一回,搞了个非常接地气的宣传,话题度相当高,都输出到我们国内来了。

国内媒体搬运的时候由于文化差异的关系,会很自然地隐去这些细节,只保留奇葩的部分,其结果就是狠狠地收割了一波流量。真信了日本人日常就是这么吃的,那可太天真了。

(网友梗图)

仔细回想下,其实国内也时不时会出现靠炒作“黑暗料理”来达到营销效果的活动,比如今年年初麦当劳还推出过“油泼辣子冰淇淋”。

贴吧论坛讨论的时候,评论区也有提到日本人的小笼包做汤都算弱鸡操作了,真要看料理脑洞,还是得国人来。小笼包杨枝甘露见过没?

还有类似下面图片里的“西红柿鸡蛋汤”冰饮,里面其实是寻常的果茶,做成“西红柿鸡蛋汤”的外表以假乱真罢了。

类似的日本奇葩料理,或多或少也都是营销活动的一种。只不过这份魔改由日本人完成后,有种自己家乡菜被NTR的感觉。

然而就算明白中华料理,本质是日本菜。我相信,当你看到草莓麻婆豆腐、珍珠奶茶麻婆豆腐的地狱场面,还是会不自觉地拳头梆硬起来。

这种感觉就像是一个中国人跑到美国唐人街让墨西哥师傅做了盆左宗棠鸡和李鸿章炒杂碎,看着鸡丝徜徉在齁甜齁甜的芡汁里,被人当作是中国菜那种三观被震碎的感受。又或是意大利人被逼着往披萨里加菠萝。

(草莓麻婆豆腐)

(珍珠奶茶麻婆豆腐)

真想抄起锤子镰刀给做菜的人脑袋来两下,告诉这帮鬼子:

“不要太过分了啊,日本人,这可是中国菜!!”

-END-

,