那些年,交公粮的事儿

文/张存猛

(1)

年关临近,回到乡下老家见已过古稀的父母还在起早贪黑的在田间地头劳作。不免心生关怀和体贴之意,就悉心规劝父母停止在田土里从事种植之类的体力劳动。不曾想,娘一句:“我们身体还动得,不干农活儿,让这些田土空闲出来,太可惜了!现在,国家政策好,做多少、收成多少都是自己的。以前,田土刚下放那些年每年要交公粮,都要做田土嘛!现在什么都不交了,还有各方面的农业补贴,为啥不做呢?”

娘的一席话,一时把我的思绪拉回到了小时候,那些年交公粮的情景。是啊!交公粮,已成为那个年代,渐行渐远的故事。不再重现,印象深刻,难以忘怀。

据了解在20世纪70年代末80年代初,我国实行了家庭联产承包责任制,也就是田土下放到户,耕地实行“集体所有,分户经营”,土地所有权与经营权分离开来。 此举,一下子大大提高了农民的农业生产积极性,真正实现了多劳多得,大家从此摆脱了吃大锅饭的集体所有制经济制度。每家每户干劲更大了,田土也增收了不少,吃上了饱饭。

据悉,国家实行的家庭联产承包责任制第一轮土地承包是从1980年前后开始到1997年止,承包期为15年;第二轮土地承包从1997年开始,土地承包期再延长30年不变,指的是承包人直接与村集体经济组织之间的承包为30年期限,到期后承包关系继续保持稳定不变。

据史料记载,我国农业税起源很早,交公粮是从商鞅变法开始的。中国过去称田赋,西方国家称地租税或土地税。在封建社会,农业是最主要的生产部门,是封建制国家最主要的税收,是财政收入的主体。历史上,“皇粮国税”一直牵动着中国的兴衰。尽管中国历史上出现过“两税法”、“一条鞭法”、“摊丁入亩”等改革,以扩大纳税面,让有地产、有钱财的人多纳税,但由于吏治腐败,负担最终转嫁到农民头上。即使是屡被提起的“文景之治”、“贞观之治”、“康乾盛世”等制度,也只是短暂的轻徭薄赋,历代封建统治者始终未能跳出农民负担越减越重的“黄宗羲定律”。而过重的税负,又常常成为封建政权更迭的导火索。因此,从某种意义上说,中国史就是一部农业税赋史。

随着社会的发展,时代的变迁。2005年12月,十届全国人大常委会第十九次会议决定,自2006年1月1日起废止《农业税条例》。“五年内取消农业税”的目标,两年即成现实。农业税的取消,给中国农民带来了看得见的物质利益,极大地调动了农民积极性,对中国农业发展具有划时代意义。

交公粮是国家对一切从事农业生产、有农业收入的单位和个人征收的一种税,这些个人和单位每年无偿缴纳给国家粮食。也叫农业税。据史料记载,农业税始于春秋时期鲁国的“初税亩”,到汉初形成制度。农业税收,这一古老的税种,直到2006年我国取消农业税,结束了已延续2600多年的历史,退出了历史舞台。是为广大农民谋福祉的一大重要举措。

(2)

生于,上世纪七十年代初的我还记得在改革开放以前的年月里,给国家交公粮,那是每个生产队每年的头等大事。一到年初,生产队都要按照上级公社政府部门的要求,制定出农作物的种植计划,种植计划首先要保证国家交公粮任务的完成,然后再考虑社员们分口粮所需要的品种和数量来进行系统的种植。

由于,我们地处川南地区,属浅丘地貌,可种植农作物的土地资源相对还是比较多。所以,那时一般每个生产队种的农作物品种都比较全。大田公社党委要求每个生产队除了要种植谷子,高梁、小麦这几种主要农作物外,还要种黄豆、胡豆、豌豆、油菜等。此举,是为了充分利用土地资源,多品种、多样化种植农作物。作为,当时的生产队就会在积极响应党委政府的政策和在生产队长的带领和安排下,根据本生产队的可种植田土比例,来制定各种农作物的种植计划而上报公社党委,得到批准后就按计划种植。到了秋天就按计划明细上交公粮。那时,如果社员口粮不够,那是小事,必须自己克服,要“先国家,后集体,再个人”。

那年月,人们的觉悟都普遍很高。如果,因为天灾、气候等客观原因完成不了,再由生产队、大队、公社向县政府按级申请,要求政府给予考虑适当减免、延交或置换交足。政府也会按饥荒程度和实际情况而定。有时也会下拨补贴粮食计划,叫做“返销粮”。有的地方,农村干部为了要政绩,胡夸自大,就把计划定得高高的,如此上交公粮越多,说明政绩越好,那是莫大的头等光荣事儿,便可很光荣的获得上级所颁发的奖状和给予各种物质上的奖励。如果哪个队干部,为了自己的利益,把高产量隐瞒不报,给社员多分,那增加负担,是要被撤职查办的。如此一来,那时大部分的村干部还是,都实事求是地上报本生产队的事实情况,带领社员群众们好好地进行一年的农耕细作。

(3)

说起交公粮,现在的年轻人可能都没听说过,那些地地道道的农村40后、50后、60后和70后都是经历过的。我当时作为70后,虽然那时年龄还小,但自己还是跟着父母一起,年年都经历过交公粮的那些事儿。所以,对以前的每年交公粮之事,现在还都是记忆犹新。交公粮是当时很重视的大事儿,有严格要求的,田土下放包产到户以前,每个队交多少,按地亩核算;包产到户以后,则按每个家庭的人口来核算。交公粮,对粮食也都有着极为严格的要求的。所交公粮的品相质量要好,没有霉斑样差,水分晒干,还要干净,不许有过多不饱满的壳混杂在里面,以次充好。而且还要在规定的期限内完成,不然要多交,以示惩罚。

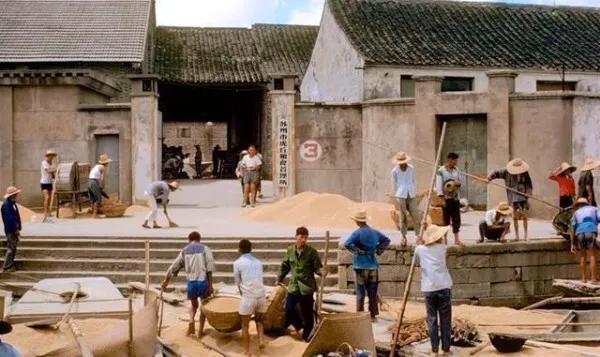

还记得,在每年秋季收割打碾完毕,第一件事就是把晒干扬净的麦子,送到公社(那时不叫乡镇,叫公社,后来一段时间又叫乡镇),经粮站验质过磅交给国家粮站。当时,有人说这是支援国家建设的爱国粮,也有人说这是公粮。公粮的质量要求比较严格,一般来说要籽粒饱满,无杂质,水份不得超过16%才行;另一方面时间也紧,全公社交粮时间一般都在10天左右。那时每个公社只有一个粮站,不管距离多远,都必须在自己所辖公社粮站交粮,不许跨区域和交叉交粮。那时交粮的人多,都想提前交完,场面拥挤不堪十分混乱。在这样的情况下,社员们还是积极的拥交爱国粮。

为了不耽误时间,农民们都会把收回来的麦子,趁天气良好时晒干风净,把籽粒饱满的装入口袋,封好口,等大队(那时不叫村,叫大队)干部通知具体那一天去交公粮,就全员出动。

(4)

在生产队那时,我们还小。交公粮都是生产队统一安排了去交的,我还没有太深的印象。等我们长大了一些,农村土地承包到户后,交公粮,就成了各家各户自己要去办的事。小时在老家大田公社交公粮的往事,其中的细细节节,印象深刻,历历在目。

那时,只要接到大队干部和听到每家每户广播上的通知,就清楚自己所在生产队交公粮的具体准确时间。那时在快到交公粮的时间,每家每户都会提前把自己要交的各种粮食品种,给提前晒干,风扬干净。到了交公粮的头天晚上,一家大小就得打包、装筐准备好,煮好第二天早上所要吃的饭菜,便于一早起来就好收拾出发。

第二天早上,天还没有亮,一家大小只要能挑、能背和能抬的人,都得早早起床收拾好出发。由于,我家地处偏僻山村,离大田公社沙河子粮站有三公里多路程,也算不近不远,但全都得靠肩挑背驼,走田间地头的小路前往。

那时候我们老家农村还没有通路,到处都是乡村土路,遇到下雨的时候,就得走泥泞的道路让去交粮,极为艰难,磕磕碰碰,受伤散漏是常有的事。路途近的还好,路途远的村社就得走十多二十里小路,而且一路上还得带足解渴的水。一家大小就这样大包小包,肩挑背驼往沙河子粮站出发。一路上都会碰到远近不一去交公粮的运粮队伍。一路上,大家走走停停,越走离粮站越近,碰到去交粮的人也越多,队伍也就越来越庞大。一路上,有见到七八十岁挑粮的老年人,也有七八岁背粮的学生娃儿;也有去得早交完了往回走的;挑去粮食不够的,多挑去了,剩余粮回来的;有粮食挑去因为水分过多,没有验收合格又挑回家继续晒的;有全部合格,交清完成任务,顺便割了几斤肉回家打牙祭的;有小孩儿不小心,摔跤把粮食撒在地上,被大人责骂的;可谓是讨论声、询问声、责骂声、喘气声,声声不息,好不热闹,一派生机勃勃和忙忙碌碌的景象,是那个时代才能看到的独具时代特色和背景的景象。

(5)

好不容易,一家人汗流浃背,气喘吁吁,走走停停地奔波,一个多小时后才到了粮站所在地。粮站外面的公路上,已经排了几排长长的队伍,由于人多,需要排队,我们也顺着队伍把萝篼、口袋和背篼放下来依次排队,等着队伍往前挪动。到了粮站,大家身上总算轻松了下来,但心里的压力还存在着,都在在揣摩着自家今天的粮食能不能被评上好的等级,能不能完全合格的完成任务。大人们就排在队伍里,不管认识不认识的,大家都是一个公社来交公粮的,一边抽着烟,一边前后左右的询问攀谈起来,大多都是聊的今年的收成、交粮的情况,家里生产养殖的一些事儿;小孩子们边四处乱跑看热闹,还不是给大人要钱来去买几个包子、馒头和冰棍之类的食品来解馋解渴。

大家就这样在等待和期盼中,一步步随着队伍的移动往前挪动着。静等着自己到达粮站的验检区域,等待粮站工作人员上前来验质评级,开磅过称。一般情况下,一个收粮磅点,会有好几个工作人员,有检验质量评级的,看称过磅的和开发票验质的。验质是当时交粮的社员们,心里既爱又怕的人物了。只见几位验质工作人员,手里分别都拿个签子(前头须尖的空心铁棍),他们一上前来,不理不问,就把手里的签子往粮食口袋里和萝篼里一插,然后抽出把签子里的麦子或谷子勾出来,放到手心里,仔细看看,再放到嘴里咬咬。如果,他认为粮食品相可以,水分干燥,就会递给你一张一级、二级、三级或者不合格的票据。拿到一般一二三级的票据,大家心里都是比较满意的,如果拿到不合格的社员,难免都会跟验质员理论几句,但最后还是不情愿的挑着粮食离开队伍,要么去粮站的空坝上晒,要么去找风机再风吹净一遍,继续在队伍后面排起,等着第二次检验。粮食的验收,全靠粮站工作人员的眼观、嘴咬和手搓来定断好坏、良莠和品级,决定是否收与不收,他们拥有着生杀大权。如果验收不合格,比如粮食质量不好的,还没有晒干的,还没有把杂物吹干净的,就会被拒收,社员们就要打道回府。等你重新晒干净,吹干净后下次再来,重新排队等候检验。所以,每到交公粮的时候,社员们都还需要察颜观色粮站的工作人员,一般还都要和他们说些好话,讨他们高兴,以便一次通过。那时粮站的工作人员,就是最威风,最不能得罪的人物了,虽官职不大,但实权在手。会来事儿的,就会提前准备一包好一点的功能,红塔山和翡翠之类的高档香烟,以备孝敬他们。不懂事的社员,如果粮食品相不好,嘴巴又臭的,又没有关系说请来打招呼的,一通反复折腾下来,也就够受的了。

(6)

等到自己过称了,检验员称粮的时候,社员们都会凑近盯着称尺度端详细看,生怕称没放平,称不准,吃了亏。称好后,还得自己将粮食挑进粮仓,粮仓很大,堆起来的粮食也很高,又没有输送带,在工作人员的指挥下,社员们就得一步步小心翼翼往粮堆上艰难地行走十多米,去粮堆上面去倒粮。只有空着萝篼下来,走出粮站才算真正的身心轻松了。所以,那时交一次粮,基本上都会又累又折腾,出黎身汗,掉一次皮的。

就这样,平时寂静的粮站,到了交公粮的时节里是最为热闹的场所,有与粮站工作人员因质量问题的争执声;有百姓争晒场发出的吵闹声;有风车车谷子发出的声音;有一同带来交公粮的小孩子的哭闹声;但更多的是埋怨声;怨粮站要求高,怨粮站地盘窄,怨现场工作人员少;怨路太远,怨太阳太大,天气太热……总之各种怨声此起彼伏,好不热闹。

现在回想起来,感觉那阵子的社员们的确伟大。还记得有一年,国家粮食生产遇到了困难,号召广大农民多交公粮,当时提出的口号是“深挖洞,广积粮,不称霸”,向国家交“红心粮”。生产队晚上就开动员大会,半夜散会后,社员们又勒紧裤腰带,把家里仅剩不多的粮食,又交上一部分作为公粮。那时大家都是一个心愿:我们宁可饿肚子,也要让城市里人吃饱,让工人大哥们吃饱,让我们的领导干部们吃饱。这一切都是为了大家齐心协力,共克时艰,尽快走上社会主义的大道上。多么朴实的情感啊!这就是中国伟大农民的胸怀和奉献精神啊!

那时候农民最怕的就是天灾年份,这样庄稼的收成就没有了保证,但是不管怎样,交公粮是必须完成的硬性任务。到了九十年代,国家允许交人民币,而且派工作人员到各村去收取,此举及大地方便了广大农民,受到了大家的称赞。

2006年1月1日,这是对中国农民具有划时代的一天。中国政府取消了对农业税的征收。从此,对种粮农民征收了2600多年的农业税永远也不用交纳了,被农民称之为"皇粮国税"就此永远结束和消失了。从此,国家为了鼓励农民种粮食的积极性,对种粮农民实行了各种种粮补贴政策。同时,国家每年根据粮食市场情况公布最低收购价,对小麦、玉米、高粱和稻谷等主要粮食作物,实行了保护价收购政策。农发行作为农业政策性银行,紧跟国家粮食政策变化的步伐,对保护价收购的粮食保证资金供应,切实履行保护广大农民利益的职责。

现在,国家富强了起来,农民不交公粮了,农业税也取消了,国家每年还拿出大量资金来反哺“三农”产业发展,送公粮的壮观场面已成为历史。但是,我仍然对在中国处于粮荒时期,中国农民在饥饿中把收获的粮食,非常高兴地无偿交公的精神所钦佩,所感动。仍旧怀念那段送公粮的日子,因为那个场面是喜庆的、是积极的,大家心情也是特别上进而愉快的。

如今想起交公粮,也想起当年交公粮的那些广大社员群众们,现在他们都已经老了。这是一代人的记忆,正是那一代人为改变贫穷落后的中国,做出了巨大贡献。这些虽然都已成为过去,但那种精神是值得传承和铭记的。当然,随着社会的发展,一些时代背景下所产生的经历,希望它永远都成为过去,不再浮现重来。

谨以此文,献给那些已经老去交过公粮的祖辈们!

——2021•1•30日•老家感怀