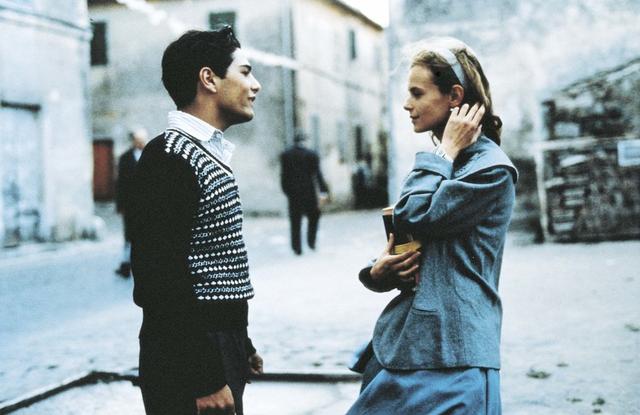

《天堂电影院》是托纳多雷导演的一部剧情片,影片围绕着意大利小镇中一个小男孩的人生经历讲述了一段温情的故事。

主角多多从小喜欢看电影,于是认识了小镇中唯一一个电影院的放映师艾佛特,两人成了“忘年交”。多多从小没有爸爸,艾佛特的出现填补了他生命中父亲的角色,从陪伴儿时多多的成长,到青春期给他人生观的引导,多多长大后,艾佛特鼓励他背井离乡,去追寻自己的梦想。

影片结尾,三十年没有回过家乡的多多回到了家乡,此时的他已经成为了一名成功的导演,但他尚未娶妻,换过很多任女友,却始终没有找到和自己共度余生的伴侣。

多多曲折的情感生涯之所以这样曲折,和他青春期时没有得到祝福的初恋有关,而他的情感经历,其实是艾佛特对他的“投射认同”造成的。

年轻时的多多爱上了银行家的女儿艾莲娜,但那时的多多还是个一无所有的毛头小子,艾佛特担心他因为爱情放弃前程,告诉他说“不准回来,不准想我们,不准回头,不准写信,想家时要熬住,忘了我们,要是你失败逃回来,就别想来见我,懂了吗?”

因为他知道,年少时的感情是没有结果的,如果多多永远呆在小镇,是收获不到爱情的,于是他连骗带哄的把多多骗到罗马去闯荡,但三十年后荣归故里的多多,依旧单身一人,艾佛特最担心的事情还是发生了。

这就是心理学上“投射认同”中的“权力性投射认同”

家长仗着自己长辈的身份,强制孩子去做某件事,但最后孩子反而会变成家长期望中反面的模样,因为家长用自己的观念把孩子束缚住了,不会分离自己的情感。

就像艾佛特当了一辈子小镇上的放映员,他认为年轻人不该呆在这里,就不顾多多的想法,一定要他到罗马去闯荡。

心理学大师荣格说:“当爱支配一切时,权力就不存在了;当权力主宰一切时,爱就消失了。两者互为对方的影子。”

宋丹丹曾经在节目上对儿子巴图说:“你想到妈妈这里来,妈妈随时欢迎,你想离开妈妈,妈妈也祝福你。“这就是成功分离的家长,让孩子自己做出选择,而不用自己的人生经历去捆绑孩子。

“权力性投射认同”是一种自私的行为,家长试图用自己的想法控制孩子的想法,无法分离与孩子的情感联系,其实对孩子的未来是一种束缚,孩子就像一只风筝,无法展翅飞往他想去的地方,因为风筝线永远都在家长手上。

比“权力性投射认同”更可怕的是“牺牲式投射认同”

“牺牲式投射认同”发生在父母身上的频率更高,主要表现为“为你好”的现象。在这个投射性认同的机制下,投射者认为自己为对方付出了很多,对方也应该更听自己的话,不能违背自己的意愿。

韩国电影《女儿》中的母亲,就属于这种“牺牲式投射认同”。母亲一心一意照顾女儿,帮女儿搭配好每天的衣服,做好每顿饭,甚至为了女儿取得更好的成绩,将班上成绩优异同学的衣服拿来让女儿穿上。

然而在母亲发现女儿竟然和男孩手牵手后,一气之下把女儿打了一顿,:我对你这么好,你竟然早恋。母亲觉得自己的牺牲被辜负了,没有得到认同,心里非常委屈和愤怒,在她看来,自己被孩子“背叛”了,其实这正是她对孩子投射认同的结果。

“投射认同”对孩子的影响- 影响孩子的亲密关系

正如电影中的多多,人过中年都没有找到能够一同度过人生的伴侣,连多多的妈妈都说:“我听得出她们都不爱你。”

亲密关系,也是两性关系的另一个名称。心理学家称:“很多婚姻都不再是亲密关系,只是责任关系、义务关系、亲情关系。”亲密是人与人之间有呼应,情感能量处于可流动的状态,亲密关系中很重要的一点是:安全感的建立。

- 被“投射认同”过的孩子很难建立安全感

专家认为:“投射性认同是种孤独的游戏,他们渴望亲密关系,但在亲密关系中看不到对方的真实存在,只关注对方是否如自己所愿,按照自己渴望的方式对待自己。”

心理咨询师有这么一个被父母“投射认同”过的咨询者:总是习惯迟到,虽然最后都会到,但咨询师总感觉他要结束这段关系,直到有一天,咨询者真的提出了结束咨询关系。因为他认为依恋一个人是很危险的,自己一定会被抛弃,不如先行撤退。

“投射”过的家长该怎么弥补孩子- 与自己“和解”,学着理解孩子

泰戈尔曾说过:爱是理解的别名。

电影《囧妈》中,妈妈对孩子伊万体现出的是一种“权力性投射认同”,想要控制孩子的人生,疯狂的给孩子嘴里塞水果,在喂饱孩子后又勒令其减肥,甚至想要插手儿子的婚姻关系,导致妈妈和孩子的关系一度陷入窘境。

而影片最后,妈妈和伊万能够和解,也是因为妈妈终于想通,不再想要控制儿子的人生,而是选择了和自己“和解”,就在妈妈终于能够与自己“和解”的时候,她开始学着去理解孩子的难处,不再将自己和儿子的想法强行“捆绑”,她和儿子的关系也得到了缓和。

- 换种方式“爱”孩子,引导胜于要求

“投射认同”的父母不是不爱孩子,只是孩子的方式让他们难以接受。青春期是孩子“自我意识”觉醒的阶段,孩子开始出现“自我统一性”,如果家长不懂引导,而是直接对孩子发出指令,孩子很可能会产生“逆反心理”,让亲子关系越演越遭。家长要改变“爱”孩子的方式,让过去的误解烟消云散,给孩子一段更健康的亲子关系。

《天堂电影院》让我们见证了一个孩子的成长历程,同时我们也看到了家长对孩子“投射认同”的危害,最重要的是启发了“投射认同”的家长:与自己“和解”,其实也是与孩子“和解”。

,