吾谓欲得扶世,须如海刚峰之悯世,方可真扶世人也。

——(明)李贽

海瑞,字汝贤,号刚峰,明正德八年十二月二十七日生于海南琼山(今海口市),嘉靖二十八年在乡试中得中举人。

嘉靖四十五年,海瑞以户部云南司主事的身份向皇帝上《治安疏》,从此名垂青史。

后人对他的评价褒贬不一,有人赞他刚正不阿,称他为“明朝第一清官”,也有人说他的处事方式是“愚直”,不值得推崇,更有人骂他“尽忠如蝼蚁,尽孝似禽兽”。

究竟是怎样的行事风格,能让海瑞在身后落下如此两极分化的评价。

而明世宗在看完那封将自己骂得体无完肤的《治安疏》之后,又何没有立即斩杀海瑞,而是选择将他下狱,间接为他留出了一线生机呢?

(海瑞画像)

抬棺进谏——是“正直”还是“愚直”?提及海瑞,最为人津津乐道的事件有两桩,其一是他抬着棺材劝谏明世宗,其二是他活活饿死自己的女儿,只因女儿接受了家丁递来的一块饼。

后者现已被证实是讹传,并不在本文的讨论范围之内,这里单就上疏一事进行讨论。

先来看看事件的始末:

嘉靖四十五年二月,正在西苑批阅奏章的皇帝看到了一封来自户部的奏书,当他翻开这封长达千字的《治安疏》,发现其中只有一个主题:骂人。

骂的对象也很明确:皇帝!

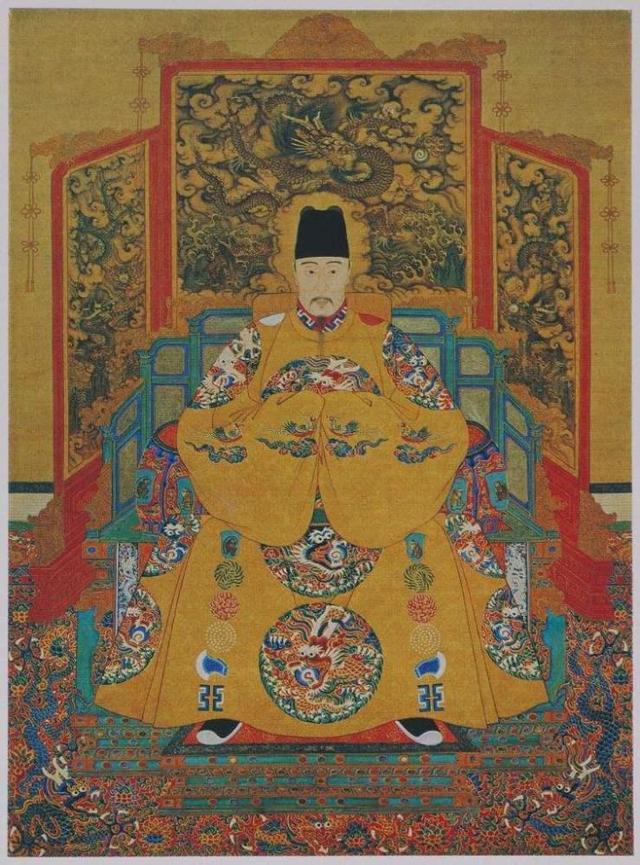

(明世宗画像)

因篇幅限制,这里无法引用《治安疏》的全部内容,只截取其中的精华部分供诸君品鉴:

“陛下则锐情未久,妄念牵之而去矣。反刚明而错用之,谓遥兴可得,而一意玄修。富有四海,不曰民之脂膏在是也,而侈兴土木。二十余年不视朝,纲纪弛矣。天下吏贪将弱,民不聊生,水旱靡时,盗贼滋炽。自陛下登极初年,亦有之,而未甚也。今赋役增常,万方则效。陛下破产礼佛日甚,室如悬罄,十余年来极矣。天下因即陛下改元之号而臆之曰:“嘉靖者,言家家皆净而无财用也。”

简要总结一下就是:陛下您自继位以来沉迷于修仙,一意搜刮民脂民膏,大兴土木浪费民力,致使整个朝廷纲纪松弛,贪墨横行,赋税繁重,百姓民不聊生。天下人因此都觉得,您这个年号,取的应该是使家家无财可用的“家尽”之意吧。

短短一百个字,从皇帝的业余爱好骂到他的国策,又从国策引申到民生,结尾处还玩了一把谐音梗,力求将其中的讽刺效果拉到最满。

(《治安疏》原文)

但凡个七情俱全的正常人,看见这种全方位的指责就都生气,更何况是不容冒犯的天子。

因此,在看完奏书后,明世宗盯着开头的“海瑞”两个字,向身旁的宦官喊出了惊天动地的一嗓子:“快去把这人抓起来,别让他跑了!”(趣执之,无使得遁)

站在皇帝身旁宦官黄锦估计早就听说过海瑞“直臣”之名,见皇帝发怒,便替海瑞解释道:

“此人素有痴名。闻其上疏时,自知触忤当死,市一棺,诀妻子,待罪于朝,僮仆亦奔散无留者,是不遁也。”

陛下您不知道,这人原本就是个傻子,我听说他早在上疏前就买好了棺材,诀别妻子,独自在家中待罪了,想必现在也不会跑的。

明世宗估计是在宫中待的久了,见惯了曲意媚上之人,头一次听说世上还有此等不怕死的狂徒。

听完后自己也愣了一下,又将奏章捡起来细读了几遍,终于从中读出了一丝诚恳,确定了这个叫海瑞的人不是为了骂他而骂他。

这才暂时决定饶过海瑞的性命,只下令将他下狱,为了不失君威,皇帝还为自己找了个理由:

“此人可方比干,第朕非纣耳。”

这人想效仿比干,可朕不是纣王,不会让他得逞的!

(京剧《海瑞上疏》剧照)

后世对于海瑞抬棺上书的存在着诸多争议,有人认为他此举是为国为民,是直臣所为。

也有人觉得他这是愚昧,仗着自己读过几日圣贤书,便敢妄议朝政指责君父,博取直臣的名声了。

持此论调者大都忽略了一个前提: 此时的海瑞官居户部云南清吏司主事,是七品官衔。

而在此之前,举人出身的海瑞过了几十年清苦日子。按他如今的身份,完全可以安心享受自己挣来的光明前途。

但海瑞并没有耽溺于富贵,他选择以自己的方式为百姓谋福祉。

他坚持了自己观念里认为正确的事情,并做好了为之牺牲的准备,这绝不能说是错,亦非“愚直”二字所能概括的。

抛开上帝视角与学术思维,站在普通百姓的处境考虑,如果是我,我宁可自己的家乡来一位性格执拗却一心为民的“清吏”,也不需要一位手腕高超的政治家。

海瑞就是这样一位清吏,他或许不够聪明,不够圆滑,也不懂什么“水至清则无鱼”的政治道理,但他所持的是一颗利国利民的赤子之心。

明世宗为何不杀海瑞?如果说海瑞上疏凭借的是读书人的勇气与责任感,那么明世宗作为帝国最高统治者在看完如此大逆不道的奏疏后还能按耐杀心,选择饶海瑞一命,所凭借的便是其执政者的政治素养了。

笔者认为,阻止明世宗杀海瑞的影响因素有三,将这三个因素合在一起,或许才是他不杀海瑞的真正原因。

(影视剧中的海瑞)

其一:感念海瑞的用心,不忍杀

相较于死后的庙号,大家或许更熟悉明世宗在位时的年号:嘉靖

嘉靖帝何许人也?那是明朝历史中数一数二的聪明人。

他十五岁登基,在位四十五年间,既能在“大礼议”事件中凭才智打败内阁,又能养出严嵩之流的奸臣而不使其擅权。

总览后世对他的评价,学者文人们也许说不出他什么好话,却也大都承认他是“英断之主”。这样的一位君主或许没在国政上做到知人善任,但也绝不会缺乏识人之明。

《明史.海瑞传》记载,嘉靖帝听完黄锦的评价之后一度“默然”,随即便将那封奏疏取来又读了一遍,竟然为之感动了:

“帝默然。少顷复取读之,日再三,为感动太息,留中者数月。尝曰:“此人可方比干,第朕非纣耳。”会帝有疾,烦懑不乐,召阁臣徐阶议内禅,因曰:“海瑞言俱是。朕今病久,安能视事。”又曰:“朕不自谨惜,致此疾困。使朕能出御便殿,岂受此人诟詈耶?”

从史料中我们可以看出,嘉靖对海瑞其人其疏并非全然持否定态度。

在人生的最后阶段,自感时日无多的嘉靖帝招内阁大臣徐阶商议禅位于太子的事。

二人议事过程中他曾对徐阶说:“海瑞说的是有道理的”,又说:“正是因为我才导致了今天的身体状况,如果让我能出内殿视朝,又怎么会受他的指责呢?”

这段对话其实很直观地反映了嘉靖对于海瑞的看法,作为天子,他固然因为挨骂而生气,却也从中看出了一点海瑞的爱国之心,从而承认海瑞的话其实是道理的

换言之,站在私人角度考虑,嘉靖或许会觉得海瑞可恶,但作为皇帝的他却也从一封奏疏中看到了海瑞最可贵的品质:敢于以身犯险,替百姓谋福祉。

(影视剧中的海瑞形象)

彼时的明朝,朝廷纲纪松弛,官场贪墨横行,国家政策极需改革。

而皇帝又因为身体原因无暇再顾及朝政,作为执政者,他能做的事已然不多了,其中一项便是替下一代留意可以推行改革的人才。

正当此时,海瑞用一封《治安疏》将自己送到了嘉靖帝面前。这样的人物,简直是天赐大明的一把革新利器。

其二:顾及后世评论,不敢杀

在海瑞上疏事件中有一个极易被人忽视的细节,那就在嘉靖帝下令 手下人从速逮捕海瑞时,宦官黄锦在旁边说的话:

“此人素有痴名。闻其上疏时,自知触忤当死,市一棺,诀妻子,待罪于朝,僮仆亦奔散无留者,是不遁也。”

细究可以发现,黄锦这句话表面是说明海瑞的“痴”,实际上却是在向皇帝透露出一个关键信息:

陛下您看,这个人不怕死(他就是想靠死谏沽名钓誉),您要是杀了他,便等于成全了他“直臣”的声名。

所以嘉靖帝在冷静下来后说出了一句:

“此人可方比干,第朕非纣耳。”

这个人想学比干,但朕不是纣王,不会让他得逞的。

话虽如此,挨了骂的皇帝却也实在咽不下这口气,于是便只能下令将海瑞羁押在狱中,一直关到了直到自己去世。

其三:欲将海瑞留给太子

海瑞上疏事件,放在明世宗手里其实极难处理,因为他奏疏中指责的主角是自己。

这就使得皇帝落入了一个两难的境地——想要杀了他泄愤,又怕后世指责自己昏聩。想要放了他,又觉得有损皇家权威。

两相为难之下,或许只有将他关起来留给自己的儿子处置,才是最明智的选择

这可以看作他变相为海瑞留出的一线生机,也是他政治素养的体现。

与阴刻多疑的明世宗不同,太子朱载坖是个相对宽厚的人,作为父亲,明世宗想必是对自己这个儿子的性格有一定的了解。

知道他大概率会在自己死后释放海瑞,即使重用,也必不至于埋没了此人的才能。退一步讲,即便继位后的太子真的杀了海瑞,那也是新皇帝的主张,与老皇帝扯不上干系了。

结语嘉靖四十五年十二月十四日,明世宗朱厚熜于乾清宫去世,享年六十岁。

据《明史》记载,在狱中得到消息的海瑞悲痛万分,以至于“即大恸,尽呕出所饮食,陨绝于地,终夜哭不绝声。”

而在明世宗驾崩之后,明穆宗重新启用了海瑞,海瑞自此历经三朝,最终官拜右佥都御史,死后获赠太子太保,谥号忠介——“忠介”二字,便是对他此生最好的嘉奖。

引用文献:【1】《明史·列传一百十四》

【2】《明实录》

【3】《国朝典故·卷三十八》

,