五代十国时期,北方连年争战,矿冶业呈凋敝停滞状态,而南方矿冶生产则续有发展,《册府元龟》卷9载后唐、后晋、后汉、后周受贡的九炼钢刀剑即来自徐州、江陵等地,如后唐同光三年(925),“徐州进九炼钢刀剑各一”,后晋天福元年(941),“荆南遣使进九炼纯钢金花手剑二口”。

五代轩辕述所撰《宝藏畅微论》说:“铁铜,以胆苦水浸至生赤煤,熬炼成,而黑坚”,表明其时已知用胆水浸铜,到宋代则得到长足的发展。后周广顺三年(953)所铸著名的沧州大铁狮,长6.3米,高5.4米,宽3米,重达40吨。从狮足至脊部共分15段,依次接铸成型,共用范344块。广州光孝寺铁塔为南汉刘■所建。西塔建于大宝六年(963)。东塔建于大宝十年(967),为现存的最早铁塔,由方座、莲座和七层塔身、塔刹构成,总高7.7米,由17件铸件叠装而成。经分析,所用材质为中磷、木炭、生铁,系亚共晶白口组织。

宋代矿冶业较诸前朝有很大发展。据史籍记载,有宋一代共设有4监,12冶,20务,25场,铁的税额(“岁课”)以英宗治平年间(1064—1067)为最高,达824万斤,比唐宣宗大中年间(847—859)高出约76倍。王安石变法时期,矿冶业最为繁荣,铜、铅、锡在此期间都达到最高税额,分别为1460万斤、919万斤和232万斤。由于商品经济的发达,货币需求量很大。唐代于全盛时期(玄宗年间),全年铸钱额为22万74贯。而宋神宗年间(1068—1085),年铸铜钱500余万贯,铁钱88万余贯,比唐代增长20余倍。宋代的铁主要产自磁州、邢州、兖州和徐州。黄金开采以山东登州、莱州为最著称。其他有色金属产地则多在江西、福建、广东等南方地区。

官营矿冶业的管理相当严格,据《宋会要辑稿·食货》记载,当时的铜矿官员要逐日登录下矿人数,采矿、磨矿篓数,淘洗和入炉冶炼的矿石斤数。《宋史·薛奎传》提到,永州“发调兵三百人采铁,而岁入不偿赀。奎听民自采,所输辄倍之”。又,《宋史·梁适传》载:“莱芜冶铁为民病,当役者率破产以偿。适募人为之,自是民不忧冶户,而铁岁溢。”这表明官营矿冶业的**和摇役的扰民已严重阻碍矿冶的生产发展。在这种情况下,官府被迫采取“豪户请佃”、“业主开采”等方式,民营坑冶得以有较大发展,如《东坡奏议》卷2即载其时徐州利国监“凡三十六冶,冶户皆大家,每冶有百余人”,李昭圯《乐静集》卷29《吕正臣墓志铭》中记兖州莱芜冶吕氏”募工徒,斩木锻铁,制器利用,凡东州之人,一农一工,家爨户御,其器皆吕氏作也”。

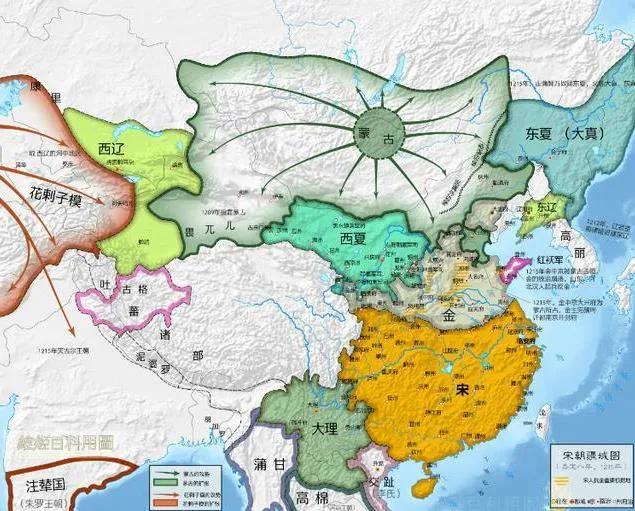

辽夏金对西北和东北地区的矿冶发展也作出了重要贡献。契丹和渤海、室韦诸族原先就都能炼铁。辽立国后,设五冶太师统辖坑冶。《辽史·食货志》记辽阳有铁冶300户。幽蓟等地的冶铁业也都保持一定的规模。女真在立国前也已能烧炭炼铁,其后进一步建立了自己的矿冶业。黑龙江阿城为金上京会宁府,已发现金代冶铁遗址50余处,出土有大量炼炉、矿石、炼渣和铁块等。陕西榆林窟有西夏时期的冶铁图,其中的木扇形制和中原相类似。历年所出西夏钱币的合金成分和铸造工艺,也和宋钱相同。这些都表明辽、西夏、金的矿冶业是在中原先进技术带动下发展起来的。

传统钢铁技术体系的定型,是唐宋时期金属技术发展最突出的成就。苏颂《图经本草》称:“初炼去矿,用以铸■器物者为生铁,再三销拍可作鍱者为鑐铁,亦谓之熟铁。”唐初仍有部分农具用生铁铸就。但到宋代,锄、耙等铁农具如河南白沙、山东临沂、江苏扬州等地所出已均由锻制。农具制作由铸制改为锻制这一历史性转变,对宋代农业生产的发展是起了重要作用的。

宋代称炼铁炉为蒸矿炉。河南南召县草店、下村、庙后村、朱砂铺发现宋代炼铁竖炉14座,均用耐火石砌筑,炉径2—3米。邯郸矿山村宋代炼铁炉保存较好,炉壁残存高近6米,底径3米。炉体呈鼓形,腹径较底径为大,自炉腹至炉顶逐渐收缩。河南林县铁牛沟宋冶铁遗址有炉址11座。炉的内径自0.9米到2.6米不等,多依山坡修筑,于坡上建平台装料。阿城金代冶铁遗址所出炼铁炉也依山岗修建,炉膛截面略呈梯形。近处并有矿井10余个,最深达40米,井内残存坑木、柳条筐、铁锤、铁钎和陶灯盏等。由上可知,至迟到宋代,炼铁竖炉的内形已略近现代高炉,具有炉腹角和炉身角。这种炉型有利于炉气合理分布,使炉况顺行,炉龄得以延长,是炼铁竖炉的重大改进。苏轼《石炭行》诗中记徐州煤矿云:“南山栗林渐可息,北山顽石何劳锻。”河南安阳唐坡出土的9块宋代铁锭,经分析含硫1.075%。对河南登封、新郑、密县等地所出42件宋代铁器所作分析表明,其中大多数含硫较高,应为煤炭所炼。陆游《老学庵笔记》卷1云:“北方多石炭,南方多木炭,而蜀又有竹炭邛州出铁,烹炼利于竹炭,皆用牛车载以入城,予亲见之。”

传统制钢术以灌钢为最重要和最具特色。沈括《梦溪笔谈》称:“世间锻铁所谓钢铁者,用柔铁屈盘之,乃以生铁陷其间,封泥炼之,锻令相入,谓之团钢,亦谓之灌钢。”这是古代文献中首次使用“团钢”、“灌钢”二词。它比东魏、北齐间綦毋怀文的宿铁法减少了灌炼次数,又用封泥造渣和保护,显有改进。百炼钢的制备工艺也首见于《梦溪笔谈》:“但取精铁,锻之百余火,每锻称之,一锻一轻,至累锻而斤两不减,则纯钢也。”宋曾敏行《独醒杂志》又记载一种独特的制钢术:“(湖南苗族)其俗举子,姻族来劳视者,各持铁投其家水中。逮子长授室,大具牛酒,会其所尝来往者,出铁百炼,尽其铁以取精钢。刀成铦利绝世,一挥能断牛腰。”类似的制钢术,西班牙西北部的塞尔忒人也使用。

宋代有色金属冶炼的杰出成就首推胆铜法。西汉《淮南万毕术》已有“曾青得铁则化为铜”的记述。《抱朴子》也说:“以曾青涂铁,铁赤,色如铜。”可见,古人对铁与铜盐的金属置换作用早有认识。作为提取纯铜的水法冶金工艺,胆铜法在宋代得到很大发展,并成功地用于生产。宋哲宗时(1086—1100),张潜在信州、饶州等地设场用胆水炼铜,并著有《浸铜要略》一书。据《宋会要辑稿》记述,北宋时期用胆水炼铜的冶场有11处,分布于广东、湖南、江西、浙江、福建等省,其中最著名的是信州铅山、饶州德兴和韶州岑水,并称三大场。据李心传《建炎以来朝野杂记》记载,大观年间(1107—1110)岁收铜660万斤,内有胆铜百万余斤,可知北宋时胆铜产量约占铜总产量的15—20%。南宋的铜主要来自江南地区,胆铜所占比重更达到85%左右。

用铁浸泡在胆水中置换金属铜,称作浸铜。若胆水不充盈,可用含胆矾的矿土沤泡过滤得到胆水,再置换得铜,称作淋铜。

在火法炼铜方面,《大冶赋》是最早记述“硫化矿—冰铜—铜”工艺的文献。赋中所载“乌胶”、“金星”、“蔌花”、“丹沙”、“鼠结”、“鸡燋”等矿物,据研究,应分别指黑铜矿(CuO)、黄铜矿(CuFeS2)、辉铜矿(Cu2S)。采矿时,使用火爆法(“宿炎炀而脆解,纷剞劂而巧断”)。矿物含硫高,须经多次焙烧去硫,再反复烹炼,依次得到品位不同的冰铜(锍,铜、铁的硫化物的机械混合体),再经精炼得铜和用灰吹法提取金属银(“銗再炼而粗者消,鈲复烹而精者聚”,“排烧而汕溜倾,吹拂而翻窠露”)。

镍白铜是中国古代有色金属冶炼的又一项杰出成就。除此之外,还有砷白铜即铜砷合金的制备。北宋何薳《春渚纪闻》卷10记薛驼用砒粉点铜:“其药正白而加光璨,取枣肉为圆,俟熔铜汁成,即投药坩埚中,须臾铜中恶类如铁屎者胶着埚面,以硝搅之,倾槽中,真是烂银。”这一工艺延至明清时期仍广为应用,见于《本草纲目》、《天工开物》等典籍。

,