提到「俳句」,最先要讲的是读音,念「pái jù」,日文为「はいく(ha I ku)」。我第一次念成「fei ju」,直到现在还是忍不住想念「fei ju」。

「俳」有诙谐、幽默的意思,于是「俳句」多多少少有点儿戏言的意思,相比形式、格律相当严格的其他诗歌类型要显得俗一些,这里当然没有贬义,只是说稍有些随便。不过在俳句发展和诗人创作的过程中,俳句也慢慢成了一种有自身特点的诗歌形式。

俳句属于日本,由「五 - 七 - 五」共十七个音节组成。这里简单提一句音节,即音的个数,例如,「千瓦(qian wa)」是两个单音节字组成的词,「瓩(qian wa)」则是一个双音节的字。

俳句作为日本特有的诗歌形式,必然与日语脱不了干系。这就直接导致了俳句在翻译过程中的失真。汉语几乎都是单音节字,日语可就不这样了。于是乎,照顾语义可能就顾不上形式,照顾形式又保不全语义。这一点几乎在所有文学作品尤其是诗歌的翻译中都难两全。

由于俳句只有十七个音节,称得上简短精炼,这在翻译上有好有坏。好处嘛,就是能在兼顾语义和形式的条件下尽可能好地拿捏字句;坏处嘛,可能译者也拿不准原作所要描述之事、表叙之情,干巴巴地译了,读起来皱眉,咋这么无厘头?

幸好,中、日同属东亚,在气候地缘、文化传统方面都有相似之处,中文有机会也有条件完成俳句的传情达意。日语于中文诗歌,本来也是如此,可现代日语体系在明治维新以来似乎也大大受到「西化」的影响,增添了许多舶来品,也就难免在「译中」上相对力亏了。

俳句始于十六世纪,「或纤巧轻妙,富诙谐之趣味;或恰适自然,富闲寂之趣味;或繁复鲜丽,富彩绘之趣味」,既大胆又含蓄地显示出日式美学的魅力。大胆在于句句有微言大义的意思,把想象空间充分留给读者;含蓄在于事、情都不说透,个中全在暗示。

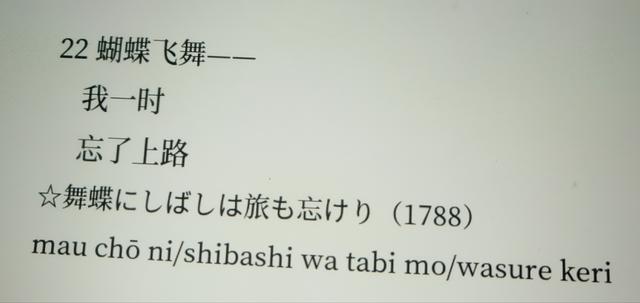

除了「五-七-五」的格式之外,俳句还有「季题」的要求,即通过客观写景,让读者与某个季节产生联想,让情感指向更明确。

刈麦的老者,弯曲如一把镰刀。——与谢芜村雪融了,满山满谷都是小孩子。——小林一茶「刈麦」一词,恐怕谁都会想到「五月人倍忙」的,在感慨农人艰辛与坚强上,与谢芜村的这句与白居易的『观刈麦』多少有些相似。至于小林一茶的「雪融」,显然是冬末初春了。他的这一句嘛,让我想起了杨万里那句「闲看儿童捉柳花」,前者为冬后者夏,俱有闲情。

藉由这两句,还可以说一下俳句的动静流变之美。刈麦和镰刀,雪融和小孩,动与静交感碰撞,是可以延绵展开的画面和情感。这其中所迸发的也就是法国结构主义、文学符号学大佬罗兰·巴特所谓「刺点」的东西。外在的景色和刹那的顿悟,也少不了「禅宗」的味道。

松尾芭蕉、与谢芜村和小林一茶,并称为「古典俳句三大家」,作品颇丰。然而俳句诗人的风格难能教学,在某种程度上这与哲学是哲学家的生活方式一样,俳句就是诗人的生活,是其由生到死的过程。这也就注定了对俳句的解读往往难达本意,因为诗人的经历,彼时的情景、风月、草木、思绪都已经远逝不再。

不过嘛,「美」始终是在的。

/完

,