词海拾遗:“薪水”一词的由来,“说曹操,曹操到”的典故

一.“黄粱一梦”的由来

成语“黄粱一梦”的典故出自唐代传奇小说《枕中记》。而对“黄粱”一词,如今的注解多称蒸小米饭,此实则大谬也。《枕中记》故事说的是,有钱人家的公子卢生在一小店午憩时,来了一云游的邋遢道士吕翁。虽然二人说的话,多不投机,但吕道士还是把一个瓷枕借给了卢生睡觉。小卢睡在瓷枕上,做了个从年轻到年老,其中是,如何金榜题名,如何飞黄腾达,如何遭人陷害,如何东山再起,直至老死的大起大落,荣华富贵之梦。当小卢从梦中醒来时,“黄粱”还在后厨的蒸锅里没出来呢。所谓“黄粱”,就是“黍”,“黍”者,黄米也,非小米。黄米蒸熟后,可以做“黄糕”。黄糕是将蒸熟后的黄米以拳蘸凉水飞速揣捣成糕状后的产品,所以黄糕又称“揣糕”。揣好后的糕,也可以下油锅炸,做成“炸糕”。但一般情况下,是将揣好的糕的表面抹一层麻油,佐以汤汁多的熬菜或烩菜,直接食用。黄糕蒸熟大约需要二十分钟,再加上“飞水揣糕”、“熬菜”等工序,没有半个多钟头是完不成的。所以说,《枕中记》中的卢生大概做了半个多钟头的“黄粱美梦”。至于如今为何会把“黄粱”当成“小米”,或许是人们以讹传讹吧!

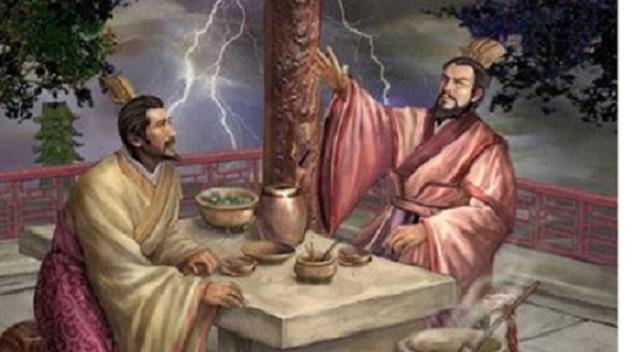

二.“说曹操,曹操到”的典故

“说曹操,曹操到”的典故,出自东汉末年。斯时,董卓被王允使用美人连环计所杀,而董卓部将李傕、郭汜率军入长安,杀王允及朝臣多人,并软禁了汉献帝。献帝在李傕与郭汜火拼时,曾一度逃离险境。其后,李、郭二人又合兵一处,继续追拿汉献帝。正在献帝走投无路之时,有人向献帝推荐曹操,说他剿平青州黄巾军有功,可以命其前来救驾。可汉献帝的信使尚未派出,李、郭联军就己经杀到了。在此危急关头,曹操手下大将夏侯惇奉曹操之命,率军前来“救驾”,将李、郭联军击溃,并将汉献帝迎至许昌,且在此建都。曹操也因此被加官进爵,开始了“挟天子以令诸侯”的勾当,最终成为一代臬雄。后来,人们就用“说曹操,曹操到”来讲述曹操护驾及时的故事。再后来,“说曹操,曹操到”就成了“说什么,什么就来了。”的代名词了。

三.“扯皮”源自制鼓

如今,用来形容某人或某单位,工作不负责任,或遇难事相互推诿,或遇好事相互争抢的现象,多用“扯皮”一词;有意思的是,湖南人通常把“吵架”也说成是“扯皮”。其实,“扯皮”一词的原意并非如此,而是旧时制鼓业的一个行业用语。旧时制鼓,有一道特别重要的工序,就是钉鼓皮。因为大鼓、中鼓的鼓皮很大,所以需要多个助手参与才能完成。在操作钉鼓皮时,需先将泡软的皮张紧紧地蒙在框架上,再由助手用力往下拽,以便师傅钉鼓钉。鼓钉是一种特制的大盖钉,既能钉牢鼓皮,又能作装饰之用。钉鼓皮时,每钉一钉,师傅就要高喊一声:“扯!”用以提示助手们同时用力,扯紧鼓皮,以增强张力,防止皮张松弛。如此往复循环,直至皮张在鼓的周边全部钉完为止。因为鼓匠们扯的是皮张,所以也称这道工序为“扯皮钉钉”。由于“扯皮”二字很形象,久而久之,就被民间用于形容遇事争扯的现象了。

四.“薪水”一词的由来

“薪水”本指打柴汲水。东汉以前,官员的一般俸禄都是发放实物,如粮食、布帛;唐以后直至明、清,则主要以货币形式做为俸禄,发给朝廷官员。古代官员俸禄的名称不止一种,如“月给”、“月薪”、“月钱”等;明代曾将俸禄称“月费”,后又改称“柴薪银”,意思是帮助官员解决柴米油盐这些日常开支的费用。而在魏晋六朝时,“薪水”一词除了指砍柴汲水外,也逐渐发展成为指日常开支费用的意思。譬如《魏书.卢昶传》记载:“如薪水少急,即可量计。”意思是,如果日用收入不足,就应度量使用。这里的“薪水”,就是指日常费用。现代人一般都是按月支取的工资,近乎古代的“月俸”、“月费”,主要也是用来应付日常生活开支的,因此,人们通常就把工资称为“薪水”了。

(全文完)

,