在古典小说《西游记》的开篇第一回,美猴王降世之后外出寻师学艺,他向一位樵夫问路。樵夫告诉他,距离此处不远,有一位老神仙,住在灵台方寸山的斜月三星洞中,这位老神仙就是美猴王要找的师父。

图片来自于网络

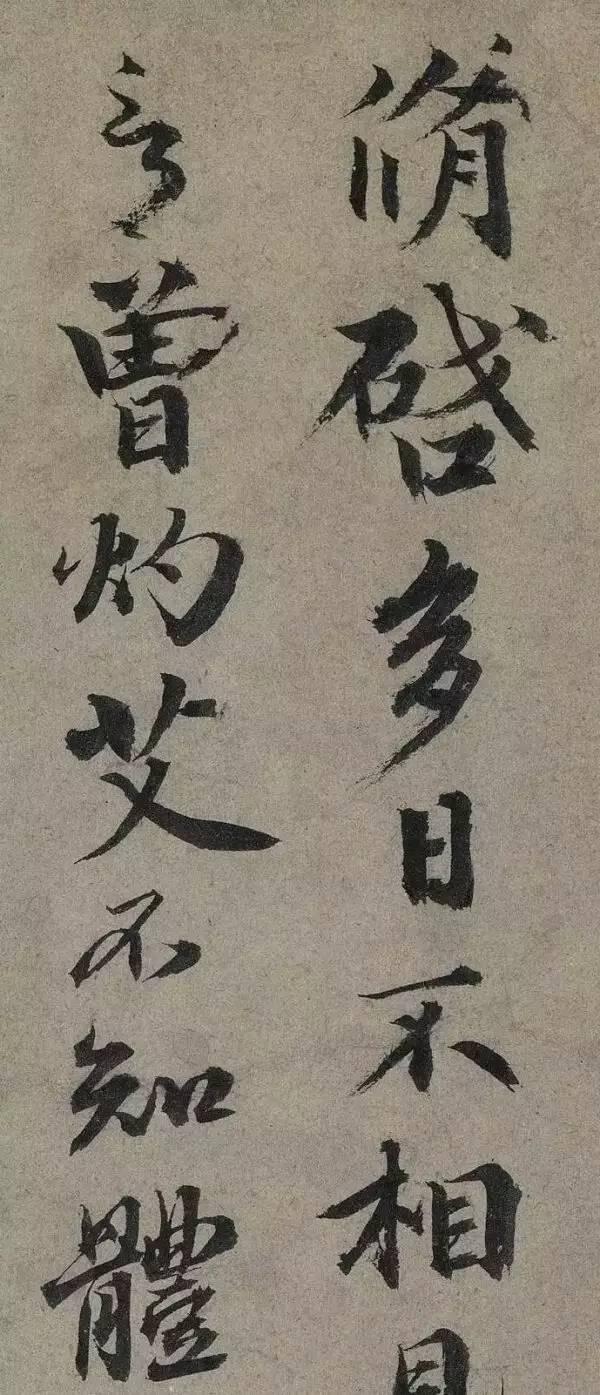

《西游记》里的这段故事,蕴藏了一个字谜。无论是“灵台”,还是“方寸”,抑或“斜月三星”,都是谜面,谜底是什么呢?是一个汉字——“心”。

甲骨文中的“心”写作

,西周金文写作

,隶书演变为,是象形字

。正如《说文解字》所说:“心,人心”“在身之中,象形”。人的心脏大小与拳头相仿,所以中国人称之为“方寸”。古人认为这个“方寸”之地容纳了人的心灵,所以也叫“灵台”。“心”的楷书写法是一个斜弯勾加上三点,“斜月三星”就是一个充满诗意的比喻了。《西游记》中这段情节,也暗示了该作品是幻想、虚构出来的神怪小说。

在古代社会,人们普遍认为心的功能是思维,人的精神活动与这个器官密切相关。例如《孟子》:“心之官则思”;西方古老的箴言也说,“As a man thinks in his heart,so is he(一个人心里怎样想,他就怎样为人)”。

所以,古代“心”的概念,其实包括了“脑”的认知、情绪、意志等,泛指人的精神世界。在《说文解字》当中,从“心”的字有270多个,这些字及其解释放在一起,就是一部古代的 “心理学百科全书”。

因为“心”是人的精神世界的代名词,所以对“心”的研究,是中国传统文化的重要内容。《坛经》记录了一宗公案,唐朝高僧惠能曾经遇到两个和尚在飘动的风幡下争论“风动”还是“幡动”的问题,惠能说:“不是风动,不是幡动,仁者心动”,这句话一鸣惊人,反映了汉传佛教禅宗主观唯心的思想特点。再如《道德经·四十九章》:“圣人无常心,以百姓心为心。”意思是说,古代的圣人不盲目地从自我意志出发进行主观决策,而是以百姓的意志为转移,这样才符合大“道”。

我们知道,人心——或者说人的精神世界是物质世界的反映,同时精神也具有主观能动性,人通过实践能够改造乃至创造新的世界,可谓“方寸虽小,可容乾坤”。

“心”的引申意义还有中心、主宰等。古人常用“心”与“身”的关系来譬喻中央与地方、上级与下级的关系。例如司马光在《资治通鉴》中阐明了这个道理:“上(君主)之使(指挥)下(臣民),犹心腹之运手足、根本(树根)之制支叶(树木的枝叶);下之事上,犹手足之卫心腹、支叶之庇本根;然后能上下相保,而国家治安。”

根据传统“天人合一”的思想,国家也好比是人体,中央是心脏,地方是四肢。根据人体的心身关系,古人推论出治国的一般道理,这就是《韩非子》所说的:“事在四方,要在中央;圣人执要,四方来效。”

◎本文原载于《中国纪检监察杂志》,图源网络,图文版权归原作者所有。

,