2022-08-27 00:00 发表于湖南

父亲走过的路

李大贵

一、走保家卫国之路

千里沅江的黄金码头,大江口犁头嘴古驿站的河滩上,赶集的人流如潮,拥挤的帆船将河岸塞得水泄不通。

河滩上卸货的、装货的、搬运工、船工川流不息。各种小吃的摊贩和卖买农副产品的商贩,在交易中讨价还价,你呼我叫的嘈杂声,回响在顿旗山上的悬崖峭壁上,人们正沉渗在赶集的闹热中……

突然一声:“救命那!”“打死人了!”——凄厉的呼叫声掠过人们的耳际,大家循声望去,只见在一个卖油糍粑的摊位前,两个穿黄衣的“粮子”(当兵的)拿枪托砸着地上翻滚的青衣老人。

那两个黄衣粮子口里骂着:“老子吃个油糍粑你还要钱,看你要不要命!”

这时,只见一个穿蓝短褂的健壮青年飞步上前劝阻,那两个黄衣粮子见有人阻挡,抡起枪托向蓝短褂青年砸去。蓝短褂青年闪身躲过。

两黄衣粮子见没有砸到,恼羞成怒。咔嚓、咔嚓齐双双上了刺刀,向蓝短褂青年刺去。

只见蓝短褂青年,一个扑步左右一扫,那两个黄衣粮子便跌出两丈多远……

呯!呯!黄衣粮子爬起来向蓝短褂青年开枪。这时,蓝短褂青年早已纵身一跃,上了洲尾街的吊脚楼房顶不见了。

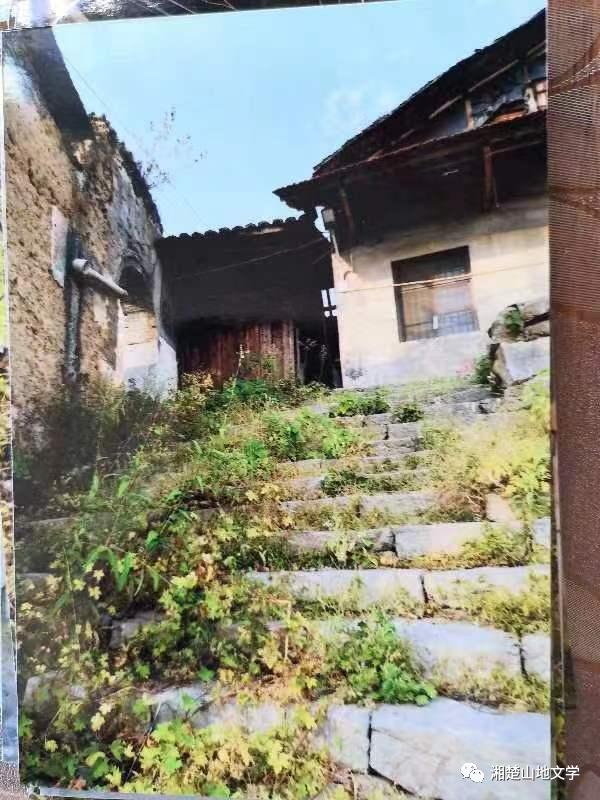

(图为大江坪)

那个蓝短褂青年,就是我的父亲。

当年,枪声引来了驻在沅水河口对面大江坪的国民党宪兵,保长带着几个宪兵一问原由,原来是国民党的地方部队的兵吃油糍粑不肯给钱还打人。

宪兵叫保长把那蓝短褂青年找来,保长穿过屈子庙在溆水河边的一个茶楼里,将正在喝茶的父亲带到宪兵那里。

宪兵厉声问我父亲说:“你叫什么名字!”

父亲没有作声。

保长马上回答说:“他叫李万有,住场坪上,做贩卖烧纸生意的。”

宪兵说:“你老百姓怎么能打军人呢?”

我父亲说:“他俩先打老百姓!”

宪兵问那两位粮子:“你军人怎么能打老百姓呢?”

宪兵抽出一块竹片,叫三个人都把手伸出来,每人打50大板。

那两个黄衣粮子打得嗷嗷直叫。父亲昂首挺胸,一声不响。

父亲在高小毕业后,因祖父无钱送他再上中学,就跟祖父去桥江做贩卖烧纸的生意。

从大江口到桥江要经过小江口后面一座叫白岩山的地方,这山坳上常有强盗,抢劫过路商人,抢了钱财后,怀疑被抢商人会认出他,就把商人从鬼葬山悬崖上推下百丈之深的溆水河。

祖父为了防强盗,把父亲送到新化梅城一家武馆习武三年,以便自卫。

年轻人多少都会有点罗缦蒂克史,大江口古镇都是五湖四海聚集而来的,各种人物纷繁复杂,犁头嘴山美水美,出的女子也更美。

有一妙龄女子被一姓肖的兄弟看上,而这女子对他们并不看好,却喜欢上了我的父亲,肖姓兄弟为了扫除我父亲这个障碍物,决定教训一下我父亲。

一日,肖姓两兄弟把我父亲叫到场坪上青石板街道上。前后夹击大打出手。两位肖姓兄弟均有一米八的个头,体魄强壮。我父亲虽长得坚实,但个头不大,只有一米七左右,从体能上看确实不是对手。

肖姓一位大汉揽腰抱住父亲,父亲弓腰翘臀,手抓着大汉脚踝,只一提,大汉就仰面朝天跌在地上爬不起来。

另一肖姓大汉双手来掐脖子,父亲抓住其手腕一拧,脚下使个绊子,大汉便扑出丈余远趴在地下。

这时雪峰部队一位刘副团长正好路过,出手相劝。肖姓两兄弟离开时,丢下狠话,说日后定将报复。

刘副团长借机行事,要求父亲参加雪峰部队。

不久,辰溪土匪张玉林,攻破了辰溪兵工厂。中共地下党谌鸿章指派大江口十几个青年,装扮成土匪,打入辰溪一股土匪内部,取得这辰溪土匪小头目信任。这十几个青年把搞得的一批枪支弹药,连夜秘密运出匪窝,迅速渡过沅江,奔赴龙潭抗日前线。

次日,团部要为新组成的排选一排长。通过比武从两百多人中淘汰法选出。父亲连续出战,艰难胜出。

因为在最后对决时,遇到一位人高马大,气壮如牛的汉子。这时父亲也很疲倦了,那大汉一上来就掐住父亲双臂,将其举起向下摔去。

然而就在父亲落地的瞬间,一个踹踢正中大汉下腭。大汉向后翻去,父亲又顺势扫了一腿,大汉便仰面朝天摔在地下半天爬不起来。

父亲当了排长,可这个排长不是好当的,后来文革时,别人就说他是土匪排长,成了历史污点。

在龙潭抗战时,他们埋伏在山林、田野的甘蔗地里,当地的老百姓把他们送饭送水。当日本鬼子出现时,他们的机枪就扫射过去,冲锋号一响,就向鬼子冲去,日本鬼子遭到突然袭击,落荒而逃。

抗战胜利后,父亲回家仍做贩卖烧纸的生意。

解放初,中共地下党谌鸿章到大江口犁头嘴,招一些原来的雪峰部队的人去贵州陆军学校培训。要求高小毕业以上文化,父亲正好高小毕业,谌同志要他去参加。但是爷爷奶奶认为父亲是独子,不让他去,父亲是孝子,一顺为孝就没有去参加。

真是人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,走错一步会影响人生的一个时期,甚至人的整个一生。

父亲错失良机,没有去参加贵州陆军学校培训,与仕途之路无缘。

不久,抗美援朝战争打响,父亲随军(雪峰部队)服役。抗美援朝是去打仗,爷爷奶奶认为是去保家卫国,没有以独子之借口去阻拦。

记得网上有篇文章,说湘西38万土匪参加抗美援朝战争。我想父亲也许就是那38万中的一员,按照文革期对父亲戴的“21种人”帽子,印证了是这样的。

文革期间学校选红卫兵去天安门见毛主席,有同学说我父亲是土匪排长,我就被取消了资格。

但是父亲随军服役,参加抗美援朝,我一直引以为荣!

二、走社会主义大道

1953年从抗美援朝战场回来不久。1954年,就实行了公私合营改造,私人个体不能做从桥江贩运烧纸的生意了。

父亲一时失去了挣钱的业务,就只有出卖劳动力。在洪江杨氏乌油房搞谷物加工,推砻子(是一种用竹篾制造的跟石磨一样的磨子,分上下两层,每层有60厘米高)。

这是一种很要体力的活,推磨一样转圈,冬天衣服汗温都能拧出水来。

父亲每天早上六七点钟就去干活,晚上,八九点才回来,每次回来连讲话的力气都没有,靠在一张竹椅上不作声。

那时我有五岁左右了,每每看到父亲这个劳累的样子,心里就很难过。

因为父亲曾在雪峰部队当过排长,所以不能进入大江口全民制供销社。

为了把这些不能进入全民制供销社的个体经商者组织起来,大江口供销社派了一位年轻漂亮的女中共党员荆桂兰,把这些个体经商者召集起来,组成大江口集体制南杂商店,荆桂兰任经理。

那时农业人口只能务农,不能做生意,1956年,父亲被分配到陈林坪办代销店。那个时候,因父亲有那点“历史污点”,而只能被安排到山区,爬山路,沿沅水、溆水通船运的村庄,都是那些成份好,没有“历史污点”的人去。

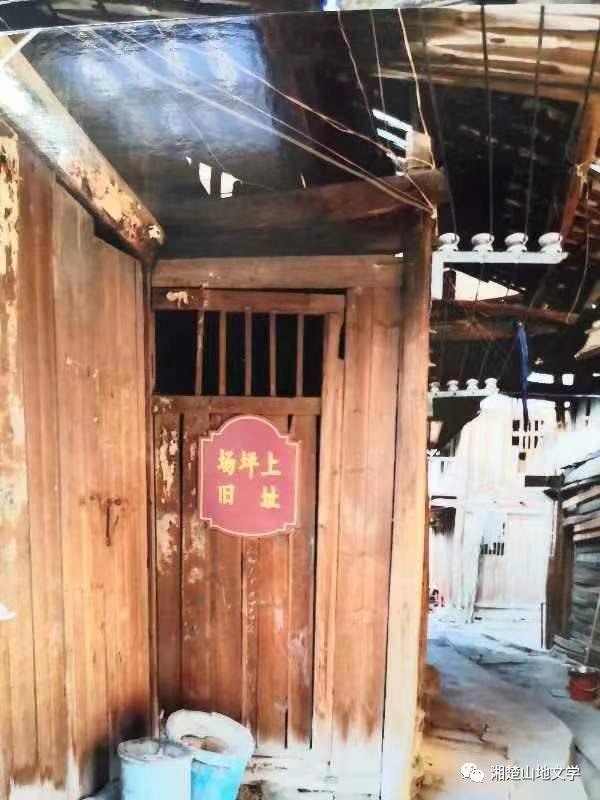

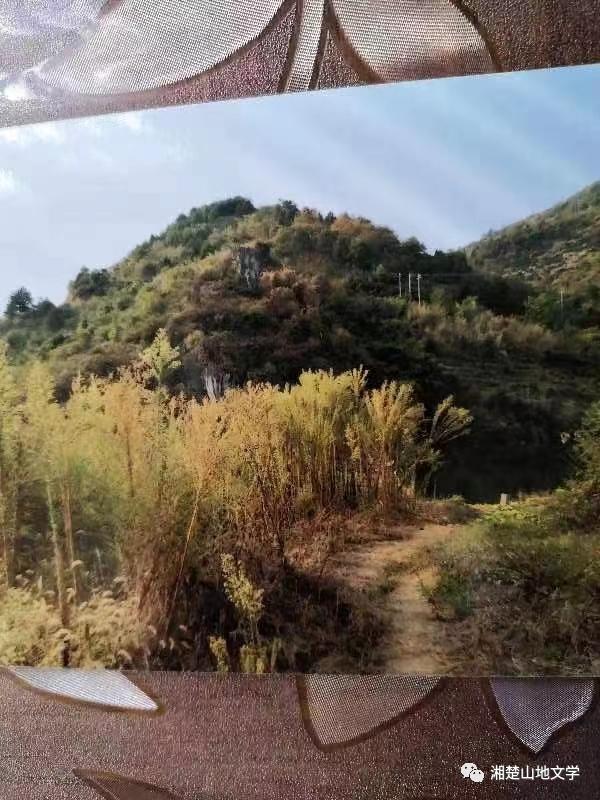

1957年,父亲又被派到坨里村办代销店。妈妈带着弟弟一起跟父亲去了坨里,我跟奶奶留在犁头嘴场坪上。坨里村山高路陡,四面环山,要爬到村后面的山顶上,才看到一片圆形的自然村落。

山高林密的路上常有猛兽出没,一次天快黑了,父亲挑着一担重货在山路上爬行。当汗流浃背的刚爬到山坳上,放下担子歇气,听到树林一阵哗哗响动,一条金钱豹眼射绿光,蹲在灌木林里,父亲心中一惊,欲抽扁担自卫,当紧握扁担在手时,那金钱豹却转眼不见了。

父亲挑起担子,借着月色匆匆向村庄跑去。

1958年成立人民公社,我也和奶奶到了父母所在地坨里。

1959年父亲又被派往上斯文村办代销店,我们一家又搬到上斯文。上斯文比坨里离大江口街上更远点,特别是要经过一段叫七里湾的鬼山路,树木遮天蔽日,阴森可怕。常有落单的行人被鬼迷住,丧失生命。

有一年,在一棵大茶树下,掐死了一个妙龄女子。硕大的乳房被鬼戳了几个大洞,赤裸的下身血肉模糊,令人毛骨悚然,脊背发凉。又有一年,一年轻男子,在七里弯鬼路上一边走,一边将自己衣服脱掉,用手自己打自己头,将皮肤抓破,满身是血。对面山上有两个打猎人看到那人一路上,一路下,狂打自己。等打猎人赶过来看到此人已吊死在原女子死亡的同一棵茶树上,舌头伸出来一尺多长,令人不寒而粟。从此大白天一个人再也不敢走那段鬼路。

但父亲是个不怕鬼,不信神的人,常常一个人天快黑了还挑着沉重的货担,走在这阴森的七里弯鬼路上。

夏天一条一米长的麻花大澡巾,搭在肩上,汗水湿透了澡巾,可以拧出一碗汗水来。

冬天结冰,山路滑,一不小心就会从悬崖边掉落深不见底的溶洞。

父亲在这条有鬼迷人的山路上,爬山越岭一直走了八年。

在这八年中,其间1960年冬,溆浦思蒙管子垅与辰溪县松木溪交界的大山里,修建一条卫星水库。

那时候,人民公社,农村双抢或修建水库这些大型工程,城镇单位的工作人员或居民,都会被抽调去支援,也和现在扶贫工作有点像。

因为我父亲有参加雪峰部队的“历史污点”,就被抽去修水库。而另外调来一位南杂商店的职工顶替在代销店营业。

那时候,我已有十岁了,对这件事已有了自己的看法,心中升腾起一种莫名的怨恨。

修水库全靠人力劳动强度大,危除性大,与我父亲同去的一位姓龚的地主的儿子,因为排除哑炮,人被岩炮冲上半天空,掉下来血肉模糊死了。

在这八年中,父亲也有感到欣慰的日子。父亲为人善良正直,和气可亲。乡村人有着朴实的感情,大家都敬称他为“李同志”,比父亲年纪小的,都称他叫“老李哥”,也有从旧社会过来的有点绅士风度的老人,称他为“李老板”。

父亲是个见义勇为的人,有一次,与代销店隔着一堵墙的房子,深夜突然传出女人大哭喊救命的声音,并拌有噼啪作响的火光。

父亲意识到起火了,他急速赶到厨房提了两桶水奔出去,一脚踹开那着火的堂屋门,只见堂屋中间一大堆火苗快要冲到屋顶了。两个女人赤条条站在那里吓得大哭大叫。父亲用两桶水把火扑灭,又从自家厨房提了两桶水再次将余下的火星彻底扑灭。

失火的这家人的两个儿子是民兵,晚上去执行什么任务没有在家。两个儿媳妇把小孩炕尿片,把炕床燃起了。后来这家人对我们家特别好,过年过节都要送一些土特产,就跟亲戚一样。

代销店西头,住着一位抗美援朝的伤残退役志愿军,和我父亲互称战友。这位战友姓蒲,父亲叫他蒲战友。蒲战友性格鲁莽脾气暴躁。

一次,代销店院子的大门边住的一户雇农(比贫农还穷),其妻是被镇压的地主的小老婆,其实这女子她娘屋是贫农。蒲战友与她为争一块晒垫,还没争吵几句,蒲战友认为她是地主小老婆,就拿起锄头棍追打她。那位“地主小老婆”大喊救命,只见蒲战友一棍下去,她就倒在地下,很多人围观,不敢去劝。

我父亲正从外面挑货回来,见状,丢下担子,上前抓住蒲战友再次扬起的锄头棍,一下夺了过来。叫蒲战友冷静一下,男子汉打女人不算英雄。

蒲战友说:“她是地主婆”。我父亲说:“她现在已不是地主婆了,是雇农的堂客。”后来那位“地主婆”娘屋两个高头大汉的弟弟对我父亲非常尊敬。认我父亲为大哥。在1962年左右政府允许自耕自种解决一点粮食困难。他俩兄弟帮我家开荒山种粟米。粟米收割后,解决了饿肚子,至今我还喜欢那香喷喷的粟米南瓜饭。

从坨里到上斯文八年间,虽然经过了三年经济困难时期,但在精神上是他最愉快的八年。乡亲们都称他叫“李同志”、“李老哥”、“李老板”。白天挑货爬山累了,因回家有个安逸的家,没有受政治运动的冲击。

这八年,父亲把代销店办得很好,服务好,营业额每月都超出了规定的任务,给国家交了很多税。每月盘底,大江口供销社派来的工作人员,都笑嘻嘻地夸奖父亲。

三、走文革下放的路

1966年秋,供销社召回父亲,安排到沅水河畔的合农村办代销店。后来听一位红色兵团的负责人说我家成份好,旧社会也是受苦人,这么多年在山区太辛苦了,现在把成份好的调到有水路运输的地方来。

在合农村办代销店不要挑担,货用船运,轻松多了,可是好景不长。

1967年秋各造反派之间斗争越来越激烈,虽然大江口没有什么大的武斗,但意识形态方面的斗争也是你死我活,红色兵团失去了控制权。

在一个灰暗的下午,邻居告诉我,说我父亲被抓到李家祠堂去了。说是全国刮起的12级台风。

其实大江口镇的造反派几个头头也不知道把我父亲抓来了。后来,听合农一位造反派说,是大江口镇一个造反派成员私自到合农村讲我父亲是“21种人”,旧社会雪峰部队的土匪排长。

幸好当时有个叫曾当阳的退伍军人,他原来是犁头嘴人,1958年支农全家迁到活农,他从小认识我父亲,看到合农造反派要去用棕绳子绹我父亲,他就主动上前夺过棕绳,穿了一个“背心衣”(这是一种绹人的方法,绳子不是紧紧勒住被绹的人,只是像穿背心衣一样免去皮肉之苦)。

我父亲为人善良,对乡亲们都很和气,加上又有曾当阳的极力劝阻,所以没有人再去整他,那个扇动合农造反派绹我父亲的奸人一直不敢露面,后来才知道这奸人是在合农收购木炭时,将收进的干木炭偷偷浇水,然后再送到供销社,从中赚黑心钱。我父亲知道后多次劝阻他,可他却记恨在心,借着12级台风来报复。

一个政治运动,一个整风运动,哪怕12级台风,都不可怕!可怕的是这些躲在阴暗角落里的小人,奸贼,借机煽风点火,从中捣乱,祸害国家,祸害人民!

父亲被抓到李家祠堂,晚上我去送饭,进祠堂门后,有个守门人叫我把饭放到那地上,我嫌地上脏,就把饭放到一个竖起的扮桶上去(农民把稻穗放扮桶边上敲打,谷粒就脱落下来)。

谁知我当时人还没有竖着的扮桶高,看不见扮桶上面那块没有了板子,饭碗从扮桶上方直掉落地下,打碎了。

我非常生气难过,心里燃起一股怒火,眼里噙着泪水,大声骂道:“是哪个狗日的把我爹爹擒到果里来!哪个狗日的,你出来,老子跟你算帐!”

这时惊动了几个守祠堂的造反派头头,其中一个为主的走过来说:“李伢儿,我们也不知道怎么把你爹爹擒到果里头来了,你莫骂了,我叫人到镇里食堂去端碗饭来给你爹爹吃。”

那时候,12级台风抓了近两百多人,修建沅水河几个码头,抬石头做苦力。

我父亲没有被派去抬石头,安排到镇里食堂,与食堂工友段泽云师傅一起管伙食,晚上也可以回家。

后来12级台风平静了,父亲又到南杂商店上班。

不久,另一股风又刮起来了。

1968年12月份,刮起了城镇人口下放的风,口号叫“不到城里吃空饭”。我就不明白,父亲他们在南杂商店营业,把国家交税,怎么是吃空饭?

形势发展得很快,镇里宣布了下放户名单,父亲得到通知后,去找镇党委书记(他们很熟悉,在上斯文代销店时,书记下乡都在我家吃饭,有时还喝酒谈天),党委书记说他也没有办法把我父亲留下来,劝我父亲早点找个好地方,有房子住的地方。

1969年元月,父亲走上了下放农村的路,到洑水湾土桥村落户。

自从被12级台风卷进李家祠堂后,父亲感到在人格上受到极大的打击,思想情绪非常低落,他痛苦的对我说,实在是放心不下你妈妈,你,还有你弟妹,不然他都想上吊了。

每当他这样对我说话时,我心里也特别难过,只好安慰他。

父亲为了孩子能多多参加大队和生产队的一些社会活动,表现进步,经常一个人包揽家务。因为母亲身体不好,那时家里喂猪,父亲白天也扯猪草,晚上剁猪草到深更半夜,有时我们睡一觉醒来,还听到他在灶房咚咚剁猪草,父亲总是自我取乐地说“我是在修行,敲波锣(木鱼)”。

在下放土桥的日子里,由于那里不宜种双季稻,粮食产量低,常常只有半年口粮,开始两年都是父亲为顶梁柱,到处借粮借米,后来我就和弟弟承担起来了。

1976年,溆浦县修建深子湖水库,父亲又参加了深子湖建设大会战。父亲近60岁的人了,工地上劳动强度很大,幸得洑水湾公社党委书记郭先求关怀,分配他平整土方,免得挑土奔跑的劳累。

在下放土桥近十年的日子里,除了没有饭吃,还戴个“21种人”的帽子,在政治上被看成是坏人,这才是人生最大的悲剧。

四、走革改开放的道路

1978年春,在溆浦县供销社党委书记舒孝顺的关怀下,父亲是大江口镇首个落实政策返城的人,当时把父亲安排在洑水湾供销社。

改革开放的步伐很快,两年后南杂商店的人基本收回,父亲又回到南杂商店,在中共党员荆桂兰领导下,搞好集体经营,为国家交纳税金。

不久,各行各业开始下岗散伙,父亲又从事个体经商了。由于父亲经商有道,生意越做越好,到九十年代末期,积累了一些资金。

在这世事难料,人心莫测的社会,我父亲是个刚正不阿,不会趋炎附势的人,当地税务机关把我父亲商店定为最高的纳税户,由于交不起税金,后来被迫放弃了经商,加上年事已高,回到犁头嘴场坪上家里,颐养天年。

后来由于投资失误,连养老的钱也没有了。

父亲这一生,青年时期参加过抗日战争和抗美援朝战争。不怕牺牲自己的生命。

父亲这一生,在中年时期走合作化道路,和老年时期走改革开放道路,为国家交纳了大量税金,做出了贡献。

父亲这一生,为溆浦县修了两次大型水库,1960年修思蒙管子垅里的卫星水库,1976年修溆浦最大的深子湖水库。

父亲这一生,为国家做出了一定的贡献,但老了没有领得一分钱退休金。因为那时候还没有集体职工领退休金的政策。就连那位派到南杂商店任经理的美女中共党员荆桂兰,也是后面有了政策打报告几经周折,还要自己交几万元钱,才能领到退休金。

2005年的最后一天,父亲走完了他八十五载坎坷苦难的一生。

记得那个寒冷的冬夜,我帮父亲洗了脚,他说我把他洗脚最舒服,手很柔和,以前我也帮他洗过多次脚,但他没有讲表扬我的话。

这是第一次表扬我,也是最后一次表扬我。洗好脚后,父亲催我回学校去(我住在溆浦五中,离场坪上还有半个多小时路程)。

我说陪他多坐一会,他就激动地高声说:“夜太深了,路上不安全,你快回去,我这里有继母陪,你快回去!”

那几年,治安也真是不好,有次早上六点江口派出所李所长打电话,叫我转告学校旁边住的一位警员,李所长在电话里说:“李老师,请你告诉夏警员,这大江坪又杀死一条人,叫他穿警服来。”

我和继母把父亲从堂屋扶到房里去睡,走到房门边,他不要我扶,自己撑着壁板往里走。

我看着父亲的背影,像一座巍峨的大山慢慢地模糊在我不愿收回的视线里……

凌晨五点,我家的电话铃急聚响起,只听到继母说:“贵儿快来,你爹爹可能不行了!”

我飞也似奔向场坪上,走进房里,继母已在一口铁锅里烧了纸钱。

我俯身贴到爹爹耳边大声叫着:“爹爹!爹爹!”

爹爹睁大着双眼没有了回应,继母说:“你把他眼皮摸下来吧。”

我轻轻一摸,父亲的眼帘就安详的闭上了。

我泪如泉涌,悲痛地呼喊着:“爹爹!爹爹!天就要亮了,您去天堂的路,越走越亮!越走越亮!”

,