他精通12种语言,尤精于吐火罗文,是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一;他一生载誉无数,著作等身,“梵学、佛学、吐火罗文研究并举,中国文学、比较文学、文艺理论研究齐飞”;他生前曾三辞桂冠:“国学大师”、“学界泰斗”、“国宝”,他弃之如敝履,他说:“我是北大教授,东方学者。这就足够了。”

这位“不是大师”的学者,就是北大终身教授季羡林。2009年7月11日,季羡林逝世,享年98岁。

壹

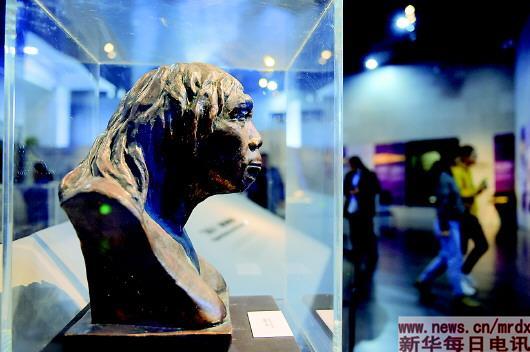

1911年8月6日,季羡林出生于山东省临清市康庄镇一个农民家庭里,自小刻苦读书,十八岁前已掌握了英语和德语。1930年,季羡林考入清华大学西洋文学系,专业方向德文,四年中发表散文十余篇,译文多篇。

1935年,根据清华大学文学院与德国交换研究生协定,清华招收赴德研究生,为期3年。季羡林顺利被录取,随即到德国哥廷根大学求学,“读点古代有过光荣而这光荣将永远不会消灭的文字”。

1946年,季羡林回国后,被北京大学聘为东方语言文学系教授,此后长年任教北大,在语言学、文化学、历史学、佛教学、印度学和比较文学等方面都有很深的造诣,研究翻译了梵文著作和德、英等国的多部经典,其著作汇编成《季羡林文集》,共24卷。

季羡林晚年经常考虑关乎国家和人类命运的大问题,思维敏捷而深邃。他提出“和谐是中华优秀传统文化的精髓”,精辟阐述了和谐的三个层次,并言“人和政通,海晏河清,灵犀一点,上下相通”,表达了十几亿中国人民发自内心的企盼。

贰

季羡林为人所敬仰,不仅因为他的学识,还因为他的品格。他说:即使在最困难的时候,也没有丢掉自己的良知。他的著作,不仅是个人一生的写照,也是近百年来中国知识分子历程的反映。他在《病榻杂记》中,用通达的文字,第一次廓清了他是如何看待外界“加”在自己头上的“国学大师”、“学界泰斗”、“国宝”这三项桂冠的。他表示:“三顶桂冠一摘,还了我一个自由自在身。身上的泡沫洗掉了,露出了真面目,皆大欢喜。”

辞“国学大师”之称

现在在某些比较正式的文件中,在我头顶上也出现“国学大师”这一光环。说到国学基础,我从小学起就读经书、古文、诗词,对一些重要的经典著作有所涉猎。但是我对哪一部古典,哪一个作家都没有下过死工夫,因为我从来没想成为一个国学家。

后来专治其他的学术,除了尚能背诵几百首诗词和几十篇古文外,自己的国学知识并没有增加。环顾左右,朋友中国学基础胜于自己者,大有人在。

在这样的情况下,我竟独占“国学大师”的尊号,我连“国学小师”都不够,遑论“大师”!

辞“学界(术)泰斗”之称

在人文社会科学的研究中,说我做出了极大的成绩,那不是事实。说我一点成绩都没有,那也不符合实际情况,做出巨大贡献的人很多。但是,现在却偏偏把我“打”成泰斗。我这个泰斗又从哪里讲起呢?

辞“国宝”之称

在一次会议上,北京市的一位领导突然称我为“国宝”,我极为惊愕。到了今天,我所到之处,“国宝”之声不绝于耳,我很疑惑。

是不是因为中国只有一个季羡林,所以他就成为“宝”?但是,中国的赵一钱二孙三李四等等,也都只有一个,难道中国能有十三亿“国宝”吗?

三顶桂冠一摘,还了我一个自由自在身。

——摘自季羡林《病榻杂记》

叁

千秋万岁名,寂寞身后事。

关于名誉,季羡林曾对后辈说过一句话:“实至名归。”若有实,则名不远矣。在季羡林看来,自己既不是“国学大师”,也不是什么“泰斗”“国宝”,那么,人们该如何称呼他呢?或许,一位朴实无华的学者,与一位平易近人的长者,是对季羡林更好、更适合的礼赞。

智者乐,仁者寿,这位学者、长者在走过98年风雨岁月后,溘然长逝。一介布衣,言有物,行有格,贫贱不移,宠辱不惊。皓首穷经始见学人本色,春风化雨堪为一代名师。先生已去,大树飘零,自此暮鼓晨钟不再,一曲梵音,山高水长,后来诸君,方知学问难为。

(本文综合光明日报、法制晚报等报道)

,