读书,往往给人带来清醒的痛苦。因为读书开阔了眼界,更新了认识,也就带来了更多的欲望,更大的野心,但读书并不能直接满足欲望野心,因而也就只能清醒地痛苦着。

千古读书人,得意者少,失意者多。杨炯有诗云:“宁为百夫长,胜作一书生。”李贺有诗云:“请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?”句句都是对书生身份的鄙视。直到清代诗人黄景仁,以一首七律《杂感》,写尽天下读书人的悲哀,第六句更是讽刺读书人的千古名句。

清代诗人黄景仁,是北宋诗人黄庭坚的后人。黄景仁虽有诗才,但一生穷困潦倒,所以他的诗多写穷愁不遇、寂寞凄怆之情,多愤世嫉俗之语,这首诗便是这样。

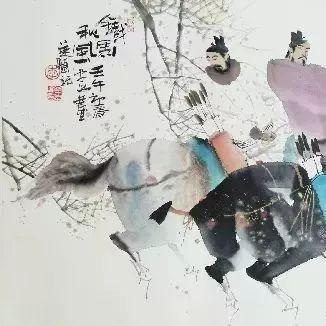

这首《杂感》写于乾隆三十三年(公元1768年)前后写的,当时诗人二十岁。

仙佛茫茫两未成,只知独夜不平鸣。

古来读书人,仕路通达,便以儒家济世情怀为人生追求,仕途不顺,怀才不遇,便会偏向道家佛家,以道家佛家的出世思想来慰藉失意的心灵。

黄景仁起句便云:“仙佛茫茫两未成。”便是追求儒家出世济天下不得,想转而追求道家佛家出世隐遁,然而现实生活有诸多压力,出世之路渺茫难寻。黄景仁家贫,家有老母妻儿要养,得四处奔波谋食,想出世隐遁是不可能的。

入世不得,出世不能,于是只能一个人在寂寞孤独的夜里,悲叹人生之一平,抒写人生之不平。

风蓬飘尽悲歌气,泥絮沾来薄幸名。

风蓬,风中飞蓬,飘飞无依,此比喻漂泊无依的生活。

泥絮,柳絮沾上泥水,便不再能飞舞,此喻内心已无轻狂之念。北宋诗僧道潜《口占绝句》:“禅心已似沾泥絮,不逐春风上下狂。”

人生漂泊无依,内心慷慨悲歌的豪气已经消磨殆尽,内心早已经没有了轻狂的念头,却依然沾惹了个薄幸的名声。

十有九人堪白眼,百无一用是书生。

一旦你没有混出个模样,这世上十个人有九个人都拿白眼看你,空读诗书万卷,到头来一无用处,任人取辱。

莫因诗卷愁成谶,春鸟秋虫自作声。

谶[chèn]:秦汉间巫师、方士编造的预示凶吉的隐语,指将要应验的预言、预兆。

黄景仁自注:“或戒以吟苦非福,谢之而已。”黄景仁喜欢在自己的诗中写愁苦的语言,朋友都劝他“愁苦的诗歌不是好的预言”,诗人业师邵齐焘也不忍看弟子镂心苦吟,增病劳形,屡加劝诫,诗人深感师恩,却不能放弃不平则鸣的诗艺追求。

春鸟秋虫:《送孟东野序》赠别:“大凡物不得其平则鸣,……以鸟鸣春,以雷鸣夏,以虫鸣秋,以风鸣冬……”

尾联呼应第二句,说不要担心自己愁苦的诗句会成为不详的预言,物不平则鸣,人不平则言,内心的不平,需要这此愁苦的诗句来抒发。

果然,黄景仁一生才活了三十四岁。

时移世易,今天的社会自然不同封建社会,但无论什么样的社会,都有喜欢读书却不合世俗之人,甚至说,真正爱读书,痴于书者,都有点不合时宜,如果物质条件差些,便免不了要遭受世人的白眼了。

“十有九人堪白眼,百无一用是书生”,真是写尽天下读书人的辛酸与悲哀,读之不禁泪下。

,