把写字的用笔动作进行分解,再按一定顺序排列起来,分别研究其特点,使用笔更加娴熟连贯,笔笔相接,既挥运自如,一气呵成,又徐疾有度,富有节奏感。这就是提出"入,顶,转,推,出,捻"六字用笔方法的初衷。

初学写字,大家都学习过"起,行,收"的摡念,即写一点画时,一定要分这三个步骤用笔,把笔锋在写点画时的运动规律体现出来,把笔锋的往来笔路交待清楚。这也是评价笔法时的基本着眼点。

写一个点画,用笔过程是连续的。写一字也是如此,写完一个点画,再接着写下一个点画,直至写出一个完整的字。

然而,连续书写多个点画组成一个字的时候,用笔思路,用笔着重点,毛笔挥运方式,手指手腕力量控制,写点画速度等因素都跟着发生较大改变。这里主要原因是,迅速写出一个完整的字,比写单个点画难度大大增加了,要考虑的因素也增多了,用笔衔接时间大大缩短了。用笔的思路也向写字前的蓄力取势与写字收笔之后的挥运用笔两端延伸。

把写字的开端定为"入",首先就区别于写单一点画的"起"。写单一点画的起笔,着眼的笔锋入纸过程的技巧。考虑的多是用逆锋,顺锋,露锋藏锋,方笔圆笔等技术性因素。而"入笔",则是考虑整个字的首笔如何起笔,在何处入笔,向何处发力,首笔点画写的轻与重,各笔之间如何衔接等。孙过庭在《书谱》中说,一点成一字之规,一字乃终篇之准。说的就是这个道理。

"顶"笔,是入笔之后的反向用笔动作,是为获得反作用力,用以平衡入笔之力,为调锋做准备。顶笔动作是用腕力逆向微微提起锋尖,入笔即反向做顶笔动作。这个顶笔动作的本质是用笔力量方向的改变。尤如米芾所说的无垂不缩,无往不收的用笔之道。

转笔即转锋。正确顺畅行笔时,笔锋通常应该倒向行笔的相反方向,这样才能做到中锋行笔,万亳齐发,聚力行笔。转锋就是通过提起锋尖,用提按顿挫衂驻蹲围等笔法,把毛笔锋尖调转到行笔的相反方向,为行笔做好准备。

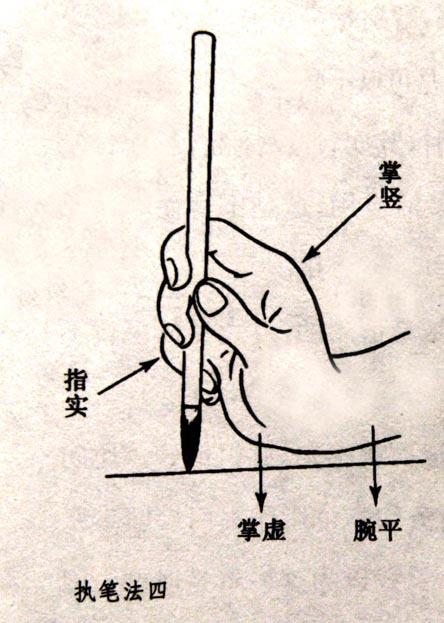

推笔,是向行笔方向推动笔管,带动笔锋运动的笔法。是在转锋基础上进行的。其笔力主要来自手腕的摆动之力,附之以手指的推(姆指的外推)拖(食指,中指的向左下的推拽)之力。

推笔(拖笔)之力是细微的,聚集在锋尖之上的,是顺势发出的贯性之力。此力即为书写时锋尖与纸面的摩擦之力,具有迟涩感,尤如屋漏之痕,如锥画沙,使点画有入木三分的劲健之美。

出笔,既是当前点画的收笔之笔,也是下一点画的衔接之笔。出笔之力在顿笔蓄力回锋出笔,也可用贯势提锋送锋出笔。其用力是势全笔端之力,顺畅流美,无遏无止。出笔既转为挥运之态。

捻笔。这里的捻笔,是指用捻管之力,转动毛笔。即用姆指,食指,中指,小指四指齐力捻转笔管,将毛笔收笔时锋尖的偏转,调正为正锋状态,为入笔做好准备。

这里说的捻笔动作是在空中完成的。唐人林蕴在《拔镫序》中记载,书法家卢肇曾传"拨镫法",四字口诀推,拖,捻,拽是也。古人讲的捻笔,是指在书写时捻动笔管的动作。

关于捻笔笔法在写字时如何发挥其积极作用,还可进一步研究探索。

把写字连续运笔动作分解为入,顶,转,推,出,捻六个步骤,只是为了研究运笔写字如何更加娴熟顺畅,更有利于指腕配合,更有利于得心应手,形成挥洒自如的自然用笔状态,而不是想故意创造出一种六字笔法来

笔不离纸,手不停运,挥洒自如,得心应手,神采飞扬。

,