很多的家长常常会陷入这样的苦恼:

培养孩子兴趣爱好时,不知从何处下手,有的时候孩子说喜欢,就草率开始,然而大部分情况下都是半途而废。

这个过程中,常常是孩子啥也没学到,家长还白白浪费了钱。

别着急,读了下面这几个故事,就能轻松get孩子特长培养的秘籍!

《梦中的婚礼》、《水边的阿狄丽娜》等钢琴曲的演奏者理查德·克莱德曼,出生在法国巴黎的一个小镇上。

在他3岁的时候,有一天他爸爸带了一个文具盒样子的东西回家,上面有着两排密密的小方孔,把它放到嘴边,左右移动几下,就发出了动听的音乐。

理查德感觉很好奇,爸爸告诉他说:“这个乐器叫口琴,你来试试?”

理查德接过口琴,使劲去吹,却发出了难听的响声,把他自己都下了一跳。爸爸笑着说:“别着急,慢慢地学,你就能吹出好听的曲子了。”

在爸爸的指导下,没用多久,聪明的理查德就学会了吹口琴。

享誉世界的科学家爱因斯坦,常常会有关于他小时候成绩不好的说法。

爱因斯坦和很多孩子一样,开口说话很晚,2岁多才开始说一些简单单词,他的父母和今天的很多父母一样,非常着急,还带他去看医生。

有一次,在爱因斯坦幼年卧病期间,父亲给他带回来了一个小罗盘,面对这永远指向北边的磁针,他激动不已,甚至在成名后还会回忆起当年激动到发抖的情形。

父亲发现了爱因斯坦对科学的兴趣,在他上学后,就买了很多有关数学、物理的书籍放在家里。就这样,爱因斯坦沉溺在数学的世界里,每天就默默坐在家里做题,没有游戏没有玩伴,一坐就是好几天,找不到答案绝对不罢休。

那时,一位叫做塔尔梅的医学生每周都会到爱因斯坦家吃饭,当他来的时候,就会给爱因斯坦带来很多科学书籍,他总会目不转睛地一口气读完。

塔尔梅还送给爱因斯坦一套几何学教科书,他后来赞叹道,“几个月光景,爱因斯坦居然自己做完了整本书,之后又转去学习更高深的数学了,很快他的数学才能已经变得很高,我再也赶不上他了。”

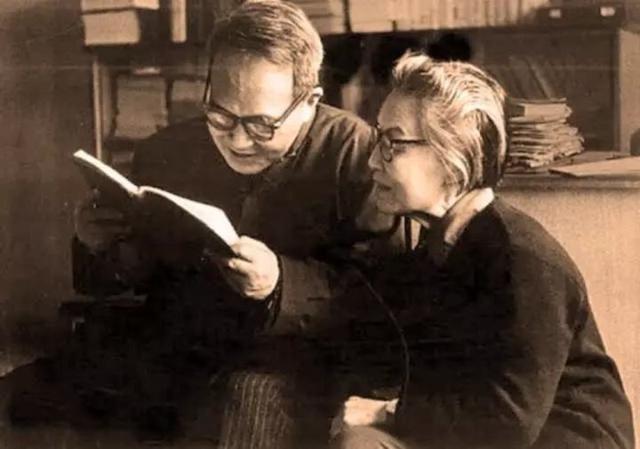

著名作家钱钟书因为学识渊博,被人们称为“百科全书”,而画家黄永玉却不太相信。

上世纪60年代,黄永玉写一篇文章时,涉及到了“凤凰涅槃”的典故,但他翻遍了《辞源》、《辞海》、《佛学大辞典》等各种书籍,也找不到“凤凰涅槃”的出处。

抱着试一试的心态,黄永玉去请教了钱钟书。

钱钟书沉吟片刻,说道:“这样吧!你去翻一翻大英百科……啊!不!你去翻翻中文本简明大不列颠全书,在第三本里可以找得到。”

回去之后,黄永玉果真就找到了。

钱钟书之所以这么厉害,正是得益于他父亲钱基博的丰富藏书。

你知道钱钟书家里有多少书吗?新中国成立后,钱基博曾经向国家捐献过一次书。那次,他整整捐献了大约5万册的书籍。

这么多书,都快相当于一个中型图书馆了。

所以说钱钟书“百科全书式的脑子”是怎么炼成的?

他说:“多看了一点书而已。”

钱钟书,真的是人如其名。

为什么要讲这些故事呢?

我想表达的,就是一句话:人,都是环境熏陶的产物。

家长可能也很纳闷:明明是孩子自己说喜欢音乐的,为什么学了一段时间就不想学了呢?

之所以会这样,很大程度上就是因为家长没有明白,孩子说的喜欢,是因为好奇,还是真的感兴趣。

但事实上,谁会不喜欢音乐呢?就算是完全没有接受过音乐教育的人,也会有一两首喜欢的歌,还在襁褓里的孩子,听到音乐也会好奇的转动他的小脑袋。

出于对音乐本能的好奇,孩子对家长说自己喜欢音乐,那是再正常不过了。

但这样的喜欢,是没有根基的。

菲蓓尔创始人马骏老师,在她的著作《音乐的力量》中曾写过这样一个故事:早些年,马老师在从事文化传播工作的时候,大家发现她对戏曲有很深的底蕴,一招一式有板有眼的。当时总有人问她,是不是小时候拜过师。马老师笑着说,兴趣是最好的老师。

在小的时候,马老师就对戏台上那些角色充满了好奇,那时,家人从来没有因为她无知的发问而打击过她,总是配合她、帮助她去了解什么是生旦净末丑,了解各种舞台形式。

就这样,马老师在这样的环境下,学会了主动研究和探索,对知识也是愈发的如饥似渴。

每一个健康的宝宝,降临到这个世界上时,都是一张白纸。对于白纸来说,天赋的作用,其实并没有我们想象中那么大。而我们通常理解的天赋,更多是从环境熏陶中得来的。

就像那些音乐家常常来自于音乐世家一样,著名的巴赫家族就有整整78个在做音乐,其中14个成为了音乐大师,音乐生涯整整延续了300多年!

而那位最出名的巴赫,已经是家族中的第六代了。

所以,想要让孩子对一样事物感兴趣,最好的方法,不是把孩子送到培训班,而是给他一个相应的环境,让他在潜移默化中,主动探索到知识的美好。

,