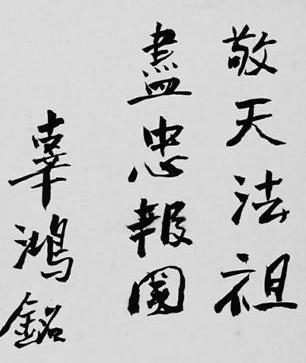

辜鸿铭(1857.7.18-1928.4.30),生于南洋英属马来西亚槟榔屿。学博中西,号称“清末怪杰”,精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等9种语言,获13个博士学位,是满清时代精通西洋科学、语言兼及东方华学的中国第一人。

他翻译了中国“四书”中的三部——《论语》、《中庸》和《大学》,创获甚巨;并著有《中国的牛津运动》(原名《清流传》)和《中国人的精神》(原名《春秋大义》)等英文书,热衷向西方人宣传东方的文化和精神,并产生了重大的影响。

西方人曾流传一句话:到中国可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭。

辜鸿铭一生事迹的意义及其重要性在于沟通中西文化并诉诸于翻译事业。

为了让西方人了解中国的孔孟哲学,精神道义,他勤于写作。辜氏一生著述颇丰,且多用流利的英文写成,其目的即在于使西方人了解,并通过了解进而尊重中国文化。

辜鸿铭翻译儒经最突出的一个特点是意译法,即采用“动态对等”的方法,使译文在表达思想方面起到与原文相同的作用,而不是原文与译文之间字栉句比的机械性转换。

在《论语》译序中,他就明确指出他的翻译目的是“让普通英语读者能看懂这本给了中国人智力和道德风貌的中文小册子”,因此他努力“使孔子及其弟子的谈话方式,就像有教养的英国人在表达与这些中国俊杰同样的思想时一样。”

在《中庸》译序中,他进一步阐明他的翻译观点:“彻底掌握其中之意义,不仅译出原作的文字,还要再现原作的风格。”辜鸿铭在具体的翻译工作中,确实努力实践着这一翻译宗旨。

辜鸿铭译经最大的缺点在于过分意译。

其表现之一就是在把握大意的前提下,随意增添许多原文没有的内容。

对于辜鸿铭英译儒经,曾存在过两种截然相反的评价:一种是赞美推崇,一种是否定批评。

持前一种观点的以林语堂为代表。林语堂在《从异教徒到基督教徒》一书中这样评价道:“他(辜鸿铭)了不起的功绩是翻译了儒家《四书》的三部,不只是忠实的翻译,而且是一种创造性的翻译,古代经典的光透过一种深的了然的哲学的注入。他事实上扮演东方观念与西方观念的电镀匠。他的《孔子的言论》,饰以歌德、席勒、罗斯金、及朱贝尔的有启发性的妙语。有关儒家书籍的翻译,得力于他对原作的深切了解。”

持否定态度的则以王国维为代表。王国维曾认真研读过辜氏翻译的《中庸》,并著书《辜汤生英译〈中庸〉后》一文指陈其中大小弊病若干条,认为辜鸿铭的翻译尝试乃一大失败。

吴宓(《大公报》)发表的悼文中说:除政治上最主要之一二领袖人物应作别论外,今日吾国人中,其姓名为欧美人士所熟知,其著作为欧美人士所常读者,盖无有如辜鸿铭氏。自诸多西人观之,辜氏实中国文化之代表,而中国在世界惟一有力之宣传员也。

罗家伦(《回忆辜鸿铭先生》):在清末民初一位以外国文字名满海内外,而又以怪诞见称的,那便是辜鸿铭先生了。

林语堂(《辜鸿铭集译〈论语译英文〉》):鸿铭亦可谓出类拔萃,人中铮铮之怪杰。

梁实秋(《辜鸿铭先生轶事》):以茶壶譬丈夫,以茶杯譬妻子,故赞成多妻制,诚怪论也。

《清史稿》评:唐生以英文草《尊王篇》,申大义,列强知中华以礼教立国,终不可侮,和议乃就。

,