上个世纪七十年代末期,病榻上的毛主席有一次召见元帅叶剑英商谈国事,最后口述两句诗相赠:“诸葛一生唯谨慎,吕端大事不糊涂”。

一方面表达了自己百年之后对国家政局的隐忧,另一方面以此来勉励叶剑英在大是大非面前必须有果断和原则。

后来的事情大家都知道了,在粉丝“Si人帮”阴谋颠覆国家政权的活动中,老帅叶剑英发挥了非常重要的作用,完全没有辜负毛主席对他的一片信任。

“诸葛一生唯谨慎,吕端大事不糊涂”,这两句诗也因为叶剑英而逐渐的为人所知,事实上,这两句诗是明代著名思想家李贽的自提联语。

前面讲的是大名鼎鼎的诸葛亮一生行事谨慎、辅佐先主成就三分天下的典故,而后面的吕端是何许人也,似乎很多人并不熟悉。

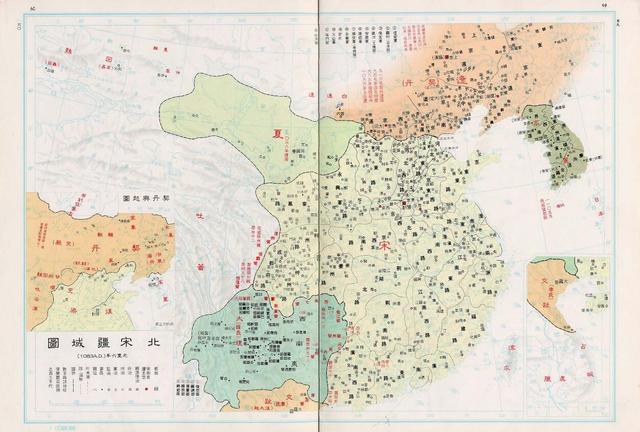

由于宋朝重视文官,采取与士大夫共治天下的施政理念,因此涌现出了一大批的文人宰相,如赵普、王旦、寇准、王安石、韩琦、吕夷简等等。

事实上,吕端也正是这群星璀璨的宰相群体中光芒夺目的明珠。

▲吕端,北宋名臣

01

吕端出身于官宦世家,他的父亲吕琦是后晋的兵部侍郎,聪明好学的吕端长大之后凭借父亲官位荫补为千牛备身(起源于北魏,是负责保卫皇帝安全的高级禁卫武官,至宋朝时废止)。后又先后担任国子主簿、太仆寺丞、秘书郎等官职。

宋太祖赵匡胤于建隆元年(公元960年)建立北宋后,二十六岁的吕端在新朝廷在仕途上有了新的发展,开始转任地方为官,担任知浚仪县、通判定州(定州通判的意思,开国初,为了防止大臣专权,赵匡胤和赵普君臣一合计,将自唐朝延续下来的官制拆了个七零八落,并且重新设立了众多的名目)。

此后的二十年间,吕端先后在各地担任地方官,他为政清廉简约、体恤下情,政绩突出,因此官职不断得到升迁。

宋太宗在位期间,吕端被调回京城开封,担任大理少卿、右谏议大夫等重要官职。

他稳重、有度量、识大体的才具作风受到了当时宰相赵普的肯定,赵普曾经对人称赞道:“我见吕公奏事,得到皇上的嘉许,看不见他显出得意;受到别人的挫抑也看不见他显出沮丧或恐惧。他喜怒不形于言色。真是做宰相的人才啊!”

事实上,比较爱才的宋太宗也已注意到了吕端,准备重用他,因此与一些宰执大臣商量此事,不过有人提了反对意见,说吕端这个人比较糊涂,并且举了一些例子,如经常有人向吕端借钱,但是人家不还时候,他都忘了向人家讨要,久而久之,朝中都知道有这么个仗义疏财的吕端吕大人。

宋太宗又命人观察了一段时间,最终他凭借多年的阅人经验,对吕端给予了不一样的评价:“端小事糊涂,大事不糊涂”,并且任命吕端为宰相。

当上宰相后的吕端辅佐君王、调停百官,将朝政处理的井井有条,经常让宋太宗赵匡义感慨任命他做宰相太晚了。

▲宋太宗赵光义,宋朝的第二位皇帝。在位期间,改变唐末以来,重武轻文陋习。

02

一次,大臣李惟清被太宗从掌管全国军事的枢密使调去当负责监察百官的御史中丞。虽然是平调,但实际权力发生了很大的变化,一个是宰执班子里的显赫要职,另一个则是整天和人吵架、弹劾百官的得罪人的差事。

李惟清平时就和吕端有些不对付,因此他认为是吕端在后面推波助澜。

好个吕端,你使阴招,也别怪我手狠。

于是,李惟清趁着吕端病休在家、没有上朝的契机,跑到宋太宗面前狠狠的告了吕端一个恶状。

吕端这宰相自然不是白做的,消息很灵通,因此事情很快便传到了他的耳中。

谁知吕端并没有勃然大怒,他很镇定。既没有去向皇帝申辩此事,也没有去找李惟清对质。而是淡淡地对身边人道:“我一辈子行得正、坐得直,没有做什么对不起人的事,怕什么风言风语呢?”

时人不解,却将这种不与人计较的宽容坦荡胸怀视作吕端“糊涂”的证据。

最能体现吕端“大事不糊涂”的还有两件事情。

一是妥善安置李继迁(党项族领袖,西夏开国皇帝李元昊的祖父)的母亲,让李继迁投鼠忌器,对其实行攻心战。李继迁曾率族人归顺北宋,后又叛宋,在西北部边境上屡次作乱,袭扰宋地。一次在与宋军的交战中,他作战不利,导致其母做了宋军的俘虏。

消息报到朝廷后,对屡次出尔反尔的李继迁,宋太宗早就烦透了,因此准备下令将这个老太太处死,以震慑周边那些心怀叵测的少数民族野心分子。当时负责军事的枢密副使一职由名臣寇准担任,为了慎重起见,太宗单独召见了他,与其商议此事。

此事为吕端知道后,他面见太宗上奏道:从前楚汉相争时,项羽抓住了刘邦的老父,想要把他在阵前用锅煮了,可是汉高祖不以为然,说如果你一定要煮,那么分我一杯肉汤喝吧。做大事的人不会顾虑到他的父母,更何况李继迁这样的蛮夷叛乱之人呢?陛下今天杀了其母,明天就能捉住李继迁吗?如果捉不住,那只能无端结下更深的仇怨,愈加坚定他的反叛之心。

太宗毕竟不是听不进意见的昏君,他一琢磨,也是这么个道理。于是便问计于吕端。成竹在胸的吕端说:不如在延州(今延安)妥善安置其母,对李继迁实行攻心战,虽不一定能招降,但他母亲总还在我们的掌握中。

太宗连连称道,感慨道:多亏了爱卿啊,朕险些误了国家大事。后来,李母病死在延州,而李继迁则在1004年攻打吐蕃的时候中箭身亡,他的儿子归顺宋朝。

结果证明,吕端对此事的处理收到了良好的效果,他也展现了一位成熟优秀的政治家风采。

▲北宋

03

二是力保太子(宋真宗)继位。

公元997年,宋太宗病危。吕端每天都陪着太子(即后来继位的真宗皇帝)到太宗的床前探望。

当时得宠的宦官王继恩(赵匡胤病重期间,便是他外通赵匡义,为宋太宗赵匡义继位立下了汗马功劳,堪称一等一的政治投机性宦官)担心太子继位后对自己不利,便先串通好了李皇后,继而暗中勾结参知政事(副宰相)李昌龄、殿前都指挥使(掌管御林军)李继勋、知制诰(管草拟诏书)胡旦等人,图谋拥立太宗长子、原楚王赵元佐(因为不满其父逼死叔叔赵廷美,因此酒后纵火焚宫被贬为庶人)为帝。以确保这些人在新朝廷继续享受荣华富贵。

太宗驾崩后,紧锣密鼓的夺位行动很快便展开了,李皇后很快就派王继恩召见吕端,企图逼迫着以吕端为首的政府宰执班子同意立赵元佐为新君。

早在他们开始谋划此事时,吕端已经有所觉察,现在听到皇后召他入宫,知道局势可能会有突变,这时的吕端再次展现了自己“大事不糊涂”的本色,他果断下令将上蹿下跳的宦官王继恩锁在了自己的书房中,命人严加看守,然后火速入宫晋见。

当李皇后向他提出准备扶立赵元佐为帝时,吕端态度强硬,他肃然道:先帝在时,已经明确了太子,我们怎么能遵从先帝的旨意而擅行废立、动摇国本呢?由于谋变的关键人物王继思已经被控制了起来,一介女流的李皇后一时也没了主意。为了避免夜长梦多,吕端率朝中大臣一起扶保太子继位,是为宋真宗。

宋真宗登基后,坐在大殿上垂帘接受群臣的朝拜,大家正要纷纷下拜时,看到最前列的宰相吕端却纹丝不动。

正在众人纳闷的时候,只见吕端走上下去,先让宫女卷帘,待到吕端确认清楚容貌真的是太子时,才缓缓退回,率群臣拜呼万岁,一场谋划已久的宫廷政变被凭借一己之力吕端挫败,他也真正无愧太宗皇帝“大事不糊涂”的评价,为稳定江山社稷、朝局稳定发挥了举足轻重的作用。

▲宋真宗赵恒,宋朝第三位皇帝

更为难能可贵的是,身为宰相,吕端不仅为官非常清廉,从来没有贪腐受贿,即使朝廷给予的俸禄,他也常常分出一些周济照顾别人。

由于他清正廉洁而又仗义疏财,以至于在他去世后,两个儿子竟因生活困难,没钱结婚,只好将房产抵押给别人。

真宗皇帝知道这个事情后,很受感动,对于这位一手将自己扶上皇位的宰相,他一直心存感激,因此真宗皇帝立即下诏从皇宫的开支中支出了五百万钱把吕家的房产赎了回来,另外又赏了不少金银和丝绸,替吕家还清了旧账。

以堂堂宰相之尊贵,而令后人贫困至此,不知道会羞煞后世多少贪赃不法、鱼肉百姓的不良官员。

四十余年的宦海生涯,最终得以高居宰相之位,善始善终,吕端也堪称历代读书人为官的典范。而这也和他严于律己、工于谋国的操守是分不开的。

历史大学堂官方团队作品 文:天野苍茫

,