你只是一张普通的纸,一阵风就能把你吹跑。

七寸见方的你已有些发霉,边角受泥土多年侵蚀,破损严重,水渍洇染出诡异的图形,露出时光的破绽,显得面黄肌瘦,可怜兮兮。你病恹恹的样子不堪一击,只要轻轻一碰,就会如土委地,脆薄得像块糖酥。

但你绝不是普通意义上的一张纸,你承载了一个时代的血泪与苦难,全国抗战八年,东北却被蹂躏了十四年,而你所在的西安炭矿(现吉林省辽源市)被日本人渗透统治了二十八年。你的前尘往事,都透过那些漫漶不清的字迹一一得到彰显,犹如井下的断层,能窥探出沧海桑田的走向,能约略嗅出过往的云烟。看似普通的你,如果放到历史的谱系里去评断,便显得意义重大而不容忽略。一张纸应该承载美好,比如风花雪月,比如关关雎鸠之类,更多的是为传道授业解惑服务,像你这样记录罪恶昭彰、殷鉴历史的实属少见。当年蔡伦费尽心血造出的纸,就是为了让你忍受这般羞辱承受这般磨难?毫无疑问,你也曾有过风神俊朗的青春,有过白璧无瑕的从前,可眼下愁肠百结的你早已面目皆非,让人对你的恓惶心有戚戚然。

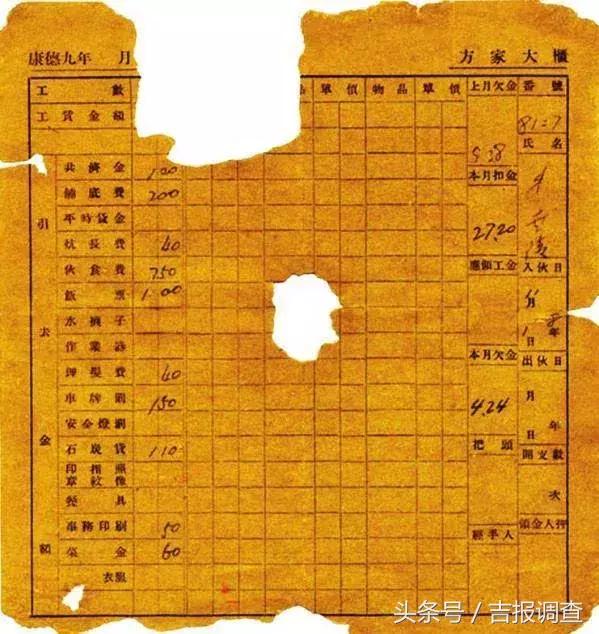

你清楚地记得你是如何面世的,这之前你已躺在主人胸前沉寂了二十多年。1963年9月7日,一个秋高气爽的日子,辽源矿务局一千三百多名矿工,清理挖掘矿工墓。泰信煤矿党委副书记骆家福和石庆国等人在东边山坡上发现有三具尸骨,清扫骸骨浮土时,无意中碰到中间尸骨的右胸部有一个火柴盒大小的蜡纸包,大家怕惊扰了逝者,小心翼翼地展开。蜡纸包裹着一张折叠的黄纸,有七寸见方,是张表格式的东西。表格里的内容有:工数、工赁额,接着是“引去金额”栏,另外就是上月欠金、本月扣金、应领工金、本月欠金、番号、氏名等栏目。这些都是铅印的,在有些栏目里,用钢笔填写的字迹也清晰可辨。这是一张1942年11月的工票,表格右上角印着“方家大柜”四个字,左上角印有(伪满)康德九年字样。从这天起,你从一张籍籍无名的纸,突然被打捞出来摇身一变跻身中国革命博物馆,每天迎接上万人的参观唏嘘,成为珍贵的历史文物,这可不是每张纸都能享受到的巨大殊荣。你“洛阳纸贵”身价倍增的真正意义是你为时代留下了个体的注脚,撬开了一段尘封的历史,为管中窥豹提供了足够的视域,更重要的是凭证。

劳工证

饭票也叫“实物引换券”,它类似实物工资。工人每做一个工,发给0.4元饭票,这种实物券,只能在矿区把头开设的小卖店里流通购物。小卖店的货物,一般要高出市价一至三倍。矿区由于有铁丝网、电网阻隔,工人出入卡子门很不方便,每月仅有的一个半工休日极少有机会上街购物,有如身陷囹圄,只好忍痛接受这层剥削,这笔扣款占了牛世清当月收入的相当大一部分。1935年市场价格高粱米9分一斤、白酒2角一斤、水袜子7角5分一双,而把头“卖店”价格分别是1角2分、3角、1元。丧心病狂的把头还嫌赚钱少,又往米里掺砂子,往酒里兑水,往油里添米汤,以次充好,榨取高额利润。矿工下坑前每人发两个窝窝头,规定分量是一斤,可把头只做四、五两重。把头还安排伙房故意把饭做“串烟”,使得矿工很难下咽,逼着吃不饱的他们不得不到把头开设的“卖店”高价买食品。矿工们的血汗钱,就这样被把头一分一厘地鲸吞掉。

石炭贷是工人住的大房子烧炕用的煤钱。实际上,在大房子,炕长只把自己睡的地方烧热,哪管工人的冷暖,工人们只能睡在凉炕上。十几间连通的大统间,没有门灶烧火,工人所付的煤钱只能成为炕长侵吞的借口,根本无法享用。大房子里一床被褥都没有,工人们一年四季只有一套破衣服,冷了都往草堆里钻,睡觉盖的是麻袋片,枕的是砖头和木头。一进屋看不见人,只能看见一堆堆乱草。到吃饭时,纷纷从草堆里钻出来,像埋伏已久的士兵,手里举的不是枪而是豁牙露齿的碗。冬天将破被子弄个洞,套在脖子上,下边用麻绳一捆,穿着椴树皮编的鞋,披着被子做工,宛如卡通人。有的连破被也没有,就披着麻袋片,围着草袋子,光着脚干活。恰如《国际歌》赋予的准确定位:饥寒交迫的奴隶。

伙食费这项扣去了牛世清7.50元,按当时的物价已是不菲的标准了。然而当时矿工的伙食标准却低到了我们今天难以想象的程度,他们的生命被视如草芥和蚁蝼,矿工们吃的饭菜最好的是高粱米,最多的是橡子面窝窝头,外加几根咸菜条。橡子面做成的窝窝头,一咬直掉渣,豆腐渣捏成的窝窝头,得用两手捧着吃,根本拿不成个。量不足,难以吃饱,又被层层克扣,实际按当时市价,加上伙食加工费用等成本,每人每月连4元钱都用不了,仅此一项即被盘剥去一半。当年矿上流传的歌谣哀婉凄凉:

橡子面,像苦药。霉米饭,长白毛。

臭咸菜,就两条。咽不下,吃不饱。

菜金是指工人吃菜即改善伙食的费用,实际上工人常年累月连油腥都见不到,所谓改善实在是骗人的把戏,而这笔款却要每月照扣不误。

辽源煤矿死难劳工墓碑

当年的矿山到处是瘦骨嶙峋、须发乱长的矿工,形如枯槁,排在井口鱼贯而入。当时工人两三个月理不上一次发,很多工人蓬头垢面,头发长了没处理,下井工作服脏了无处洗。在清理矿工墓时发现,矿工头骨附着的毛发长度多为二三寸,从那时工人全剃光头的实际情况推断,至少两三个月才能理一次发。据老矿工回忆,当时西安县城剃光头的工钱,最高不超过一角五分,牛世清很久才能理一次发,而每月被扣去此项费用0.4元,他每次理发的实际支出要超出市价的五至十倍。

躺在中国革命博物馆里的你终于明了主人牛世清的煞费苦心,他将你用蜡纸包裹起来,藏到胸前的口袋里,目的就是有一天让自己能出来替他鸣冤,揭露日本帝国主义对矿工的残酷压榨,坐实封建把头助纣为虐的暴行。与其说是张工票,还不如说是牛世清的遗言,饱含了无尽的心酸;更是一张讨伐旧社会的檄文,蕴藏了绵绵不绝的悲愤,还有嗟叹。人们发现他的尸骨时,他的下巴还倨傲地抬起,黑洞洞的双眼愤怒地射向苍穹,张开的嘴发出振聋发聩的诘问。

我凝望着你那张苍黄悲戚的面容,以及上面那些怯生生坐卧不安的文字,生发出恁多感慨,从心底流淌出一道道炽热的诗行:

一张薄纸泪斑斑,

浸透荒唐血汗艰。

吸髓盘剥真罕见,

满腔悲愤厚如山。

作者 王德林

编辑 吴茗

,