如今,很多电视剧中都有类似的情节,说是某人犯了重罪,被判“午时三刻斩立决”。

很多小说文本中也有类似的写法,比如四大名著之一的《水浒传》,其第六十二回“放冷箭燕青救主,劫法场石秀跳楼”中就有写到,卢俊义被押送问斩时,也是听闻“午时三刻到了”这一声叫喊,刽子手便作势动手。

为何影视文学作品中都不约而同地提到“午时三刻”行刑问斩的说法呢?

古代的午时三刻折合为现在的什么时间,这时间点背后又有怎样的深意呢?

午时三刻的具体时间古时将一昼夜换算为十二个时辰,每个时辰也就相当于现在的两个小时。

顾炎武的《日知录》中就有提到:“自汉以下。历法渐密,于是以一日分为十二时。”

而一天的十二时辰又和“子、丑、寅、卯”等十二地支相照应,“子时”一般是指前夜的23时到本日的凌晨1时之间的时间段。

由此推算,“午时”便应当是本日的上午11时到13时之间的时间段了。

那么“午时三刻”里的“三刻”又具体指向什么时间呢?

我国出现计时用的机械钟表约是明清时期的事情了,在钟表出现之前,古人要如何把握“三刻”这样精准的时间呢?

日晷是利用日影来观测时刻的一种计时仪器。因为在一天中不同时间,太阳的投影方向也有所不同,聪明的古人便根据太阳投下的影子方向和长短,划定时刻。

而另一种计时方式便是“漏刻”了。

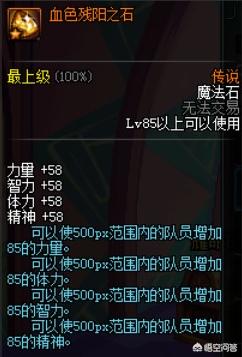

古人专门制作了一种有小孔的漏壶,将水倒入其中,便会一滴滴匀速落下,落入下方放置的箭壶内。

箭壶内放有一枚用竹片托浮的箭杆,随着箭壶内水位的逐渐上升,箭杆便会指向不同刻度,用以指明时间。

而“午时三刻”中提到的“刻”便是这种滴漏桶身上的刻痕了。

古人除了将一天划分为十二个时辰外,又将十二时辰细分为了一百刻,一刻便约为14.4分钟。

而午时三刻,也就是上午十一点整后又过了三刻钟,也就是约折合为现在的上午11点45分左右。

这个时间点临近正午十二点,也一般是太阳正悬在头顶的时刻,选择这一时间点行刑可谓是大有讲究的。

迷信思想的作祟很多鬼怪志异小说中都会提到,鬼魂一类见不得阳光,一旦走到日头底下便会面临灰飞烟灭的结局。

而这一认知在科学并不发达的古代更是普遍存在的。

众人害怕被行刑问斩的人会产生怨气,阴魂纠缠不散,影响在世活人的正常生活。

因此,为了避免刽子手和监斩官沾染阴气,问斩便会选在一天内阳气最盛的时刻也就是正午时分行刑。

他们认为这样一来,即使被问斩之人化为鬼魂,也不能在太阳底下出现作乱。

而且,大家也觉得斩首杀人一类的行为都属于“阴事”,是需要“阳气”来冲一冲的,这样才可以祛除沾染的污秽之气。

清代的《公门要略》中也有过此类记载,称监斩官为了辟邪,前往刑场监斩时都要套上全套的公服,扮出一副正义凛然邪不可侵的样子。

不仅如此,他们还要在公服外套上一件大红斗篷。在行刑结束后回到衙门,还要放上一大挂鞭炮驱邪避祟。

由此看来,“午时三刻”行刑自然也可以在一定程度上满足古人驱邪辟邪的目的。

所以,迷信思想的影响便成为封建社会偏好“午时三刻”行刑问斩的一个重要原因。

深层次的社会原因当然,选择“午时三刻”问斩也并不只是因为迷信方面的原因,其背后也是另有深意的。

一方面,古人实施刑罚也是存有了威慑意图的,借犯罪之人午时三刻问斩的惨状,让那些有犯罪想法的人产生畏惧因而收手。

如果想要达到这个目的,自然不能在夜色降临时行刑,而需要选在青天白日里,最好是人群聚集的时刻行刑,这样才能达到令人感到震恐畏惧的目的。

这样一来,午时三刻街上人头攒动的时候,自然是能够起到杀一儆百作用的最好时机了。

就如我们所看的各类电视剧里,出现问斩情景时也从不避讳众人聚集围观,便是有了这方面的原因。

另一方面,则或可能是包含了一定的人性关怀。

其实,古代的刑罚并不只是有凌迟、车裂一类残酷的一面,在行刑中,也是有着温情一面的。

比如“午时三刻”问斩中常见的“送行酒食”,也就是俗称的“断头饭”。

在大多数时期,执行死刑前都是允许临刑犯人的亲属到现场诀别,送些酒菜的。或是前一天由官府供给一顿饭菜,为的是让犯人在临死前能够吃上一顿饱饭。

而“午时三刻”问斩也包含着这样的人性一面。

晌午时分,人们多是会在烈日下感到困倦疲乏,等待行刑的死囚自然也不例外。

古人便是拿准了这一点原因,考虑到犯人如果此刻昏昏欲睡,那么他的各项器官感知敏锐度自然也会下降。

尽管说“杀人不过头点地”,但在犯人精神疲乏时行刑,或许他们的痛楚也能少上几分。

出于这一层面考虑,“午时三刻”行刑便又增添了一定的合理性。

由此看来,“午时三刻”问斩并不是后人小说中杜撰的情节,确实是有一定道理可言的。

,